- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 途上国の課題/ビジネスニーズを知る

- 分野別

- 課題情報の発信(防災・復興を通じた災害リスクの削減)

(最終更新:2025年8月)

1. 途上国の課題

都市化が著しく進展し、無秩序な開発、都市部への人口集中や産業集積が同時に進んでいる途上国において、自然災害リスクは大きな課題となっています。特に近年では、世界的に気候変動による極端現象(普段の天候とはかけ離れた極端な気象)が明らかに増加しています。例えば、洪水や土砂災害を例に取ると、短時間・局所的といった異常な集中豪雨の発生頻度が増加しており、被害の激甚化・頻発化が著しいものとなっていますが、十分に災害リスクが考慮されないまま都市開発が進められてきた途上国は、災害に対する脆弱性が高い状況です。

加えて、これらの途上国の状況は他国にも影響を及ぼしうるものとなっており、昨今の経済活動やサプライチェーンの国際化、国境を越えた拡張に伴って、グローバルな災害リスクも深刻化しています。

このような状況の中、「防災」や「復興」の取り組みは非常に重要な役割を果たします。災害に強靭な都市や住まいを構築することは、人々の命を助けることだけでなく、自然災害によるダメージを最も受けやすい社会経済的に脆弱な貧困層の自立を支え、貧困のスパイラルを解消することに繋がり、「人間の安全保障」の実現にも直結しています。

一方で、自然災害は自然現象によるものであり、発生する時期や大きさを正確に予見できるものではありません。そのため、防災のための事前投資の効果を災害発生前から正確に可視化することは難しく、特に途上国においてはそのような投資が後手に回りがちな側面もあります。

2. JICAの事業戦略(グローバルアジェンダ)

JICAは、JICAの事業戦略の1つであるグローバルアジェンダ「 防災・復興を通じた災害リスク削減 」において、災害による死者・被災者数および経済損失削減に対して、効率的・効果的な貢献を行い、これらの被害を減少させることを目指しています。具体的には、「事前防災投資の実現」、「災害リスクを把握・管理するための体制の確立」、「Build Back Better(より良い復興)推進」の3つの柱に沿った取り組みを推進しています。

(1)事前防災投資の実現

対象国の防災インフラおよび重要インフラの所管組織(治水砂防官庁、各インフラ官庁等)に対して、国・社会の根本的な災害リスク削減のために公共事業として実施すべき事前防災投資を、自己予算で自立発展的に拡充・維持し、運用していくための能力強化を支援しています。

(2)災害リスクを把握・監理するための体制の確立

対象国において、防災推進体(防災組織、気象関連等)の体制を確立し、当該国内でのオールラウンドな防災推進体制の拡充、また、国として総合的に防災施策を展開するための計画・実施能力の向上を支援しています。

(3)Build Back Better(より良い復興)の推進

対象国における災害リスクを復興過程において削減すべく、特に構造物対策による根本的な災害リスク削減策を実施し、当該国が追求すべき防災のあり方や理念を普及・浸透させながら、災害以前の脆弱性もあわせて克服し、より自然災害に強い国・社会へと再構築していくための支援を行っています。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

【参考】JICAグローバルアジェンダ「防災・復興を通じた災害リスク削減」

https://www.jica.go.jp/activities/issues/disaster/index.html

3. サブセクター説明

上記の課題をもとに、防災・復興を通じた災害リスク削減分野におけるビジネスニーズや事業展開国を検討する際のポイント、企業の展開事例などを、「事前防災投資の実現」、「災害リスクを把握・管理するための体制の確立」「Build Back Better(より良い復興)の推進」の3つのサブセクターに分類して説明します。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

事前防災投資の実現

- 現状と課題

- 都市化の進展と気候変動の影響によって、河川からの外水氾濫に加え、都市域における内水氾濫による被害が甚大化している

- 人口と資本が集中する大都市圏において、運輸交通・電力・水道・通信等のライフライン施設や教育・医療施設といった重要インフラへの防災対策が不足している

- 災害発生時の事後対応に追われ、事前の災害リスクの把握や削減のための対策ができていない(例.本来居住に不向きな災害リスクの高い地域に暮らすことが多い貧困層が、被災によってさらなる貧困に陥る)

- 事前防災への投資による利益は短期的に可視化が難しいため、防災を主管する政府部門がその必要性を十分に認識・理解できていない

- 現地ニーズ

- 事前に災害リスクを把握し、リスクを削減するための計画を策定する能力の強化

- 防災インフラ(河川・砂防・海岸等の防災施設)の構築

- 重要インフラ(運輸交通・電力・水道・通信等のライフライン施設や教育・医療施設)への防災対策の実施

対象国選定のポイント

・自然災害による人的・経済的被害が大きい国・地域(特に、東南アジア、南アジア、中南米等)

・事前防災投資のための予算を有している、あるいは今後事前防災投資に注力する意向を示している国・地域(特に、東南アジア、南アジア、中南米等)

想定される民間技術(例)

- 洪水リスクの予測または削減に資するソリューション(例.気象データ等のデータを解析し、豪雨や台風による洪水リスクを高精度で予測するシステム、洪水対策に貢献する製品・技術)

- 津波リスクの予測に資するソリューション(例.津波の波の動きや到達時間を予測するシミュレーション技術(ただし、対象国においてシミュレーションのための地形情報や地震予測情報等が揃っていることが前提))

- 建物やインフラの耐震性評価や耐震補強に資するソリューション(例.建物やインフラ等の構造材や接合部を強化するための新技術や建材)

橋梁の耐震性を強化するための耐震設計システム

株式会社JIPテクノサイエンスが開発した、連続高架橋の耐震設計を支援するプログラム。連続高架橋の初期断面力算出、静的照査、動的照査、報告書作成までを一貫して行うことができ、短時間で効率的な耐震設計を可能とすることで、ケニアにおける道路維持管理の課題に貢献。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

災害リスクを把握・管理するための体制の確立

- 現状と課題

- 災害リスクを十分に把握できておらず、当該災害のリスク軽減に必要な体制を構築できていない

- 災害リスクを理解した上で削減しきれないリスクに対応する土地利用を規定するといった法制度の整備など非構造物対策が十分に普及していない

- 現地ニーズ

- 災害リスクの把握と評価機能の向上

- 災害リスクを理解し、管理するための基盤の整備(気象・地震観測、予警報、防災庁舎等)

- 防災戦略・計画策定といった当該国で防災を推進するために必要なアクションや予算を総合的に策定する機能の向上

- 事前に削減しきれない残余リスクに対応するための非構造物対策

対象国選定のポイント

・自然災害による人的・経済的被害が大きい国

・JICA等の開発援助機関の支援によって、防災推進体の体制の確立が進みつつある国・地域

想定される民間技術(例)

- 災害リスクの把握・評価に資するソリューション(例.インフラに対する非破壊検査の技術、観測情報や災害リスク情報の統合的管理、地理情報システム(GIS)等を活用した地理空間データの視覚化や災害リスクが高い地域やインフラの特定を可能とするソリューション)

- 災害リスクの管理に資するソリューション(例. SMS・メール・アプリ等を通じて、災害時に警報や避難指示を迅速に住民に通知するための緊急情報伝達システム(ただし、対象国において政府が警報や避難指示を出すことができる仕組みや体制を有していることが前提))

- 最適な緊急避難経路を算出するソリューション(例.AIを活用し災害時にどの経路が最適な避難経路となるかをシミュレーションするシステム)

- 防災にかかる教育や啓発に資するソリューション(例.災害時に必要な対応をゲーム感覚で学ぶことができるカードゲーム)

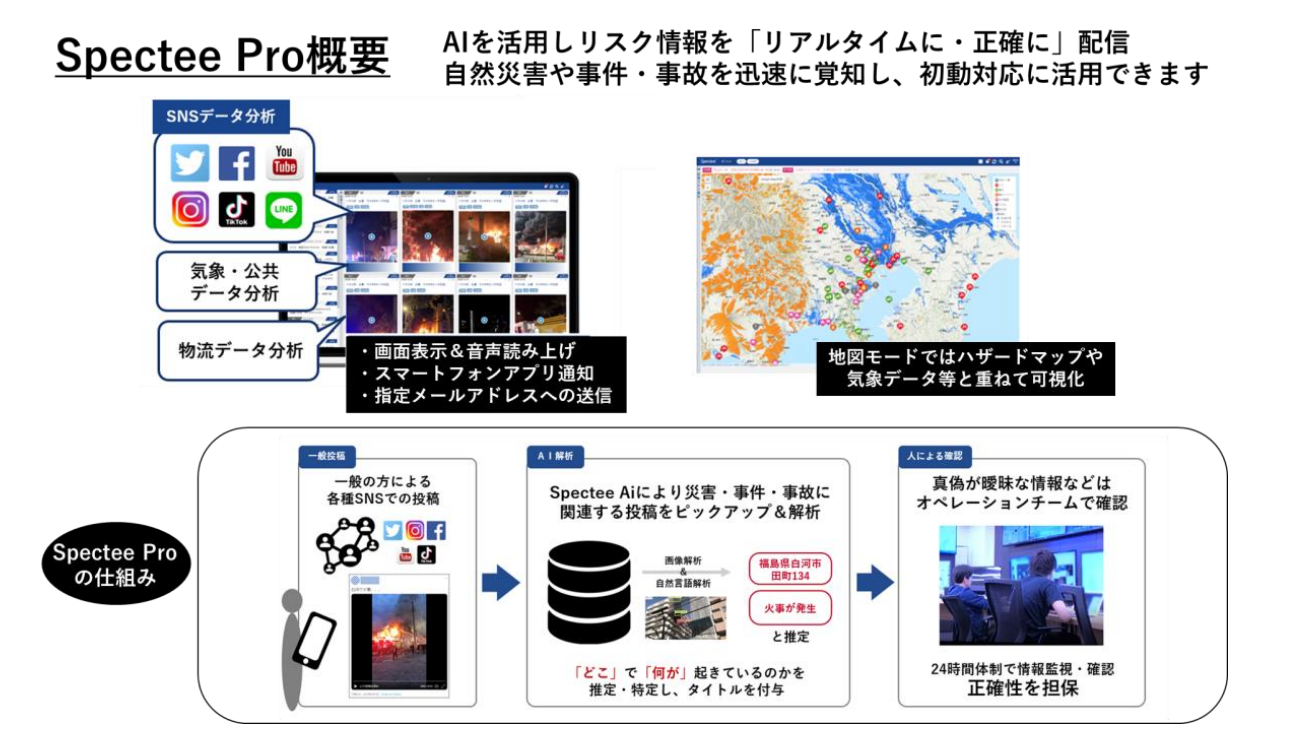

SNS

情報を活用したAIリアルタイム危機管理情報システム

株式会社Specteeが開発した、SNSに投稿される情報をもとに危機管理に有用な情報を抜き出してリアルタイムで可視化できるシステム。災害発生後、状況の把握や対応の立ち上げに要するリードタイムを短縮することで、フィリピンにおける災害リスク軽減管理に貢献。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

Build Back Better(より良い復興)の推進

- 現状と課題

- 災害発生後の復旧・復興の過程においては、被災者の救急・救助または当該災害によって発生した被災構造物の現状復旧に留まり、将来の災害リスクの削減に向けた取り組み(例.災害による被害を踏まえ、構造物の根本的なリスクを特定し、従前からの脆弱性も克服するような対策)を行えていない場合がある

- 策定された復興計画に対して、予算や人材を確保し確実に施工していく能力が不足している

- 現地ニーズ

- 災害によって被害を受けた防災インフラおよび重要インフラの迅速な被害状況評価、ならびに修復・再建・改良方法の選定

- これまで整備できていなかった防災インフラおよび重要インフラの整備

- Build Back Better の理念に基づいた復興計画の策定、ならびに施行する能力の強化

対象国選定のポイント

・自然災害による人的・経済的被害が大きい国・地域、または将来の被害発生が予測される国

・災害が発生した直後、あるいは災害発生後の復旧・復興の取り組みを行うことができる状況となってきた国・地域

想定される民間技術(例)

- 災害発生後、初期の復旧段階に資するソリューション(例.災害がれきの処理技術、インフラの被害状況評価機器・技術)

- 強靭なインフラ・建物の再構築に資するソリューション(例.耐震性や耐風性を高める工法・建材)

- 災害後の復旧・復興の計画や、将来の災害の影響を予測し効果的な防災計画を策定することに資するソリューション(例.耐震診断の技術。仮想空間・3D等で建物や地域全体を再現・シミュレーションする技術。災害リスクの高い場所等の特定に活用できるデジタルツイン技術)

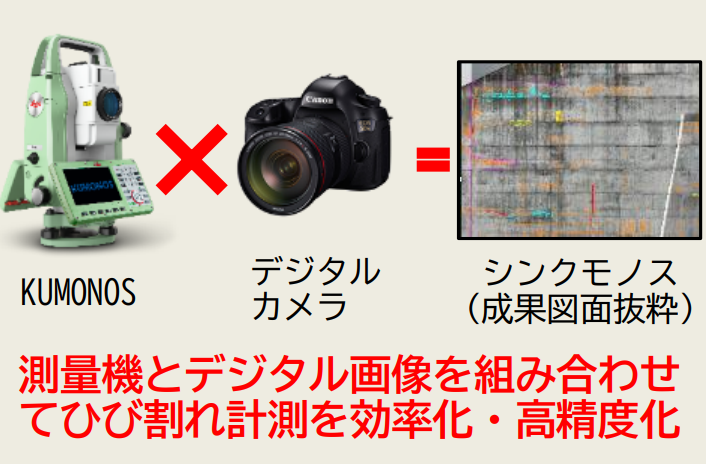

測量機とデジタル画像を用いたひび割れ計測システム

クモノスコーポレーション株式会社が開発した、距離・角度を計測する測量機によるデータとデジタル画像をもとに構造物のひび割れを調査・分析するシステムであり、インフラの点検において、効率的かつ高精度な調査を可能とする。本システムをラオスで展開することで、インフラ構造物としてのダムの安全性の向上と安定的かつ安心なエネルギー供給能力確保を目指す。

4. ビジネス展開上のTIPS

現地政府部門内での適切なアプローチ先の特定

対象国において防災を所管する政府機関について把握し、適切なアプローチ先を特定しましょう。

国によって所管省庁は異なり、防災庁が一元的に担う国もあれば、災害種や構造物・非構造物対策に応じて主管省庁が異なる場合もあります。製品・サービスの提案に当たって適切な主管部門を特定することが重要です。併せて、国レベル、県レベル、市レベルの責任体制等を踏まえた適切なアプローチ先の特定が必要となります。

災害の季節性に留意した実証の設計

災害が発生しやすい時期を考慮して、調査・実証計画を立てましょう。

実証段階において、降雨に伴う洪水や土砂災害といった季節性のある災害を対象としたソリューションを提供する場合、実証の計画立案時には、実際の災害現場に近い環境で試用できるよう、現地の雨季等を確認した上で、計画を検討しましょう。

機器の導入にかかるフィージビリティの確認

観測機器の互換性や、対象国への機材持ち込み時に必要となる手続きを確認しましょう。

主に観測機器に関しては、機器間の互換性が担保されていなければ省庁間、システム間で観測データを相互に利用することができず、利便性が落ちてしまうため、留意が必要です。また、ハード機材を現地に持ち込む場合には、関税手続きや必要な許認可について確認する必要があります。例えば、関税に関しては、現地に同様の機材が存在するか、持ち込む機材が新品か中古品か等で取り扱いが異なってくることに留意しましょう。

機材導入後のアフターケア

どのようにアフターケアを行うかを検討しましょう。

アフターケアが現地で受けられない機材は、初期導入後の拡大、継続利用において利便性が他製品と比較して落ちることがあります。アフターケアの実施方法や体制についても検討が必要です。

現地で収集・蓄積されているデータの確認

製品の導入に必要な情報が整っている国を選定しましょう。

途上国には観測データや地形情報など基本的なデータが揃っていない国も多々あります。製品を導入するにあたって、最低限どのような情報が必要かを検討した上で、基本的な条件が整っている国を選定することが重要です。

現地で収集・蓄積されたデータの活用にかかる法規制

データの取り扱いに関する法規制を踏まえて、ビジネスモデルを検討しましょう。

現地のデータを活用し分析・予測等を行うようなソフトソリューションを提供する場合、国によっては国外へのデータ持ち出しが禁止されており、データ処理用のサーバを当該国内に所有する必要があるようなケースも存在します。当該国の法規制を確認しましょう。

公共調達のハードル

現地政府への販売には、調達規制に関する知識が必要です。

製品販売・サービス提供先として、民間企業以外に、現地政府を想定する場合、調達規制の確認が必須となります。調達規制に関しては、カタログへの掲載やローカルコンテンツ比率などの制約、外資規制などのハードルが存在するケースもあるので留意しましょう。

5. 統計情報等

1)主な統計の使い方

防災分野に関しては、主に国連防災活動事務所(UNDRR)によって、各国の災害リスクや災害発生時の被害等に関する統計が提供されています。

各種情報については、以下のサイトをご参照ください。

- Disaster Inventory Database(国連防災活動事務所) https://www.desinventar.net/

- Global Disaster Alert and Coordination System(国連防災活動事務所、世界気象機関他) https://www.gdacs.org/

2)その他の統計

-

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters:Emergency Events Database

災害に関する発生日時、場所、被害額、死亡者数、避難者数などの統計データ

https://www.emdat.be/ -

Alliance Development Works, Ruhr University Bochum:WorldRiskIndex

世界各国の災害に対する脆弱性や災害リスクをランキング形式で示した指標

https://weltrisikobericht.de/worldriskreport/

scroll