研修員受入事業は、開発途上国の様々な課題解決を後押しする我が国の技術協力事業の一つであり、国づくりの中核となる人材の育成を目的に開始されました。

また、日本の「開発協力大綱」の基本方針でもある、開発途上国と日本の双方向の学び合いの考えに基づき、研修員のみならず日本側関係者と参加者が互いに学び合い、新たな知識を創造することを目指しています。そのため、研修事業の英訳も「Knowledge Co-Creation Program (KCCP)」としています。

なかでも課題別研修は、日本が対象各国の共通課題解決に向けて研修内容を計画・企画し、複数の国の参加を得て実施します。対象とする課題や分野も多岐に渡り、このような規模で実践的な研修を行う事業は他に類例が少ないことから、我が国の国際協力の特徴を成しています。

課題別研修の実施フロー

以下は課題別研修の募集から帰国後までの基本的な流れです。

| 募集・選考 | JICAは相手国政府に対して研修の募集要項を送付します。相手国政府は要件に合う候補者を選定します。 候補者からJICAに対して応募書類が提出されます。JICA国内機関が応募書類を先行し、参加者(研修員)が決定されます。 |

|---|---|

| 研修実施 | 研修内容はコース毎にアレンジされます。一般的には、講義、実習、視察、討論及びワークショップ等で構成され、JICA課題部・国内機関が委託先と協力して実施します。 研修場所は主に日本ですが、コースによって来日前後に自国での研修期間を設定したり、遠隔のみで実施する場合があります。 研修期間の最後に評価会を実施し、研修効果の確認、今後の研修改善に向けた提案や意見の聴き取り等を行います。 |

| 帰国後 | 帰国研修員が中心となって活動する同窓会をサポートする等、帰国後もニーズに応じたフォローアップを行います。 |

2024年度課題別研修 コース一覧

(注)2024年度当初計画時のコース情報を掲載しています。コース実施に際し、年度当初計画から一部内容が変更となる場合があります。

課題別研修の実績

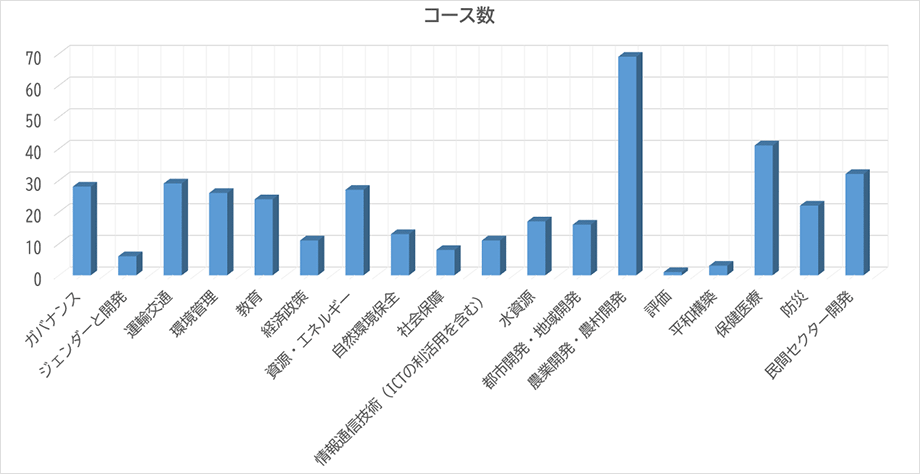

データ1:分野別コース数(2023年度実績)

| 分野課題 | コース数 | 分野課題 | コース数 |

|---|---|---|---|

| ガバナンス | 28 | 情報通信技術(ICTの利活用を含む) | 11 |

| ジェンダーと開発 | 6 | 水資源 | 17 |

| 運輸交通 | 29 | 都市開発・地域開発 | 16 |

| 環境管理 | 26 | 農業開発・農村開発 | 69 |

| 教育 | 24 | 評価 | 1 |

| 経済政策 | 11 | 平和構築 | 3 |

| 資源・エネルギー | 27 | 保健医療 | 41 |

| 自然環境保全 | 13 | 防災 | 22 |

| 社会保障 | 8 | 民間セクター開発 | 32 |

| 合計 | 384 | ||

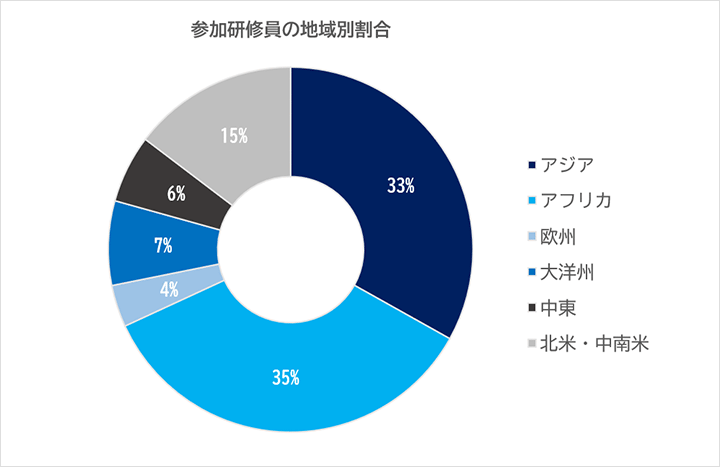

データ2:参加研修員の地域別割合(2023年度実績)

| 地域 | 割合 |

|---|---|

| アジア | 33% |

| アフリカ | 35% |

| 欧州 | 4% |

| 大洋州 | 7% |

| 中東 | 6% |

| 北米・中南米 | 15% |

scroll