神戸市教育委員会主催「日本語指導者養成研修」子どもの文化接触・文化適応について考える

2025.02.03

2024年11月、神戸市教育委員会が主催した「日本語指導者養成研修」(全6回)の最終回が実施され、約50人の教員が参加しました。本研修は、神戸市内の日本語指導や外国人児童生徒等の指導にかかわる教員を対象として、日本語指導のあり方や日本語指導が必要な児童生徒への理解を深めることを目的としたものです。JICA関西はこの最終回に協力し、講師を担いました。(注)

講師として登壇したのは、コロンビア、ペルー、ミャンマー、ベナンから来日したJICA留学生ら4人とベトナム出身のJICA職員の計5人です。

第6回の研修テーマは「子どもの文化接触・文化適応」。参加者は、JICA留学生らとロールプレイを行い、異文化を背景にもつ子どもたちやその家族との接し方を実践的に学びました。

研修を見学したJICA関西インターン生より、その様子をお届けします。

(注)JICA関西と神戸市教育委員会は2007年から連携覚書を締結し、神戸市内の教職員や学校に向けて様々な事業を展開しています。

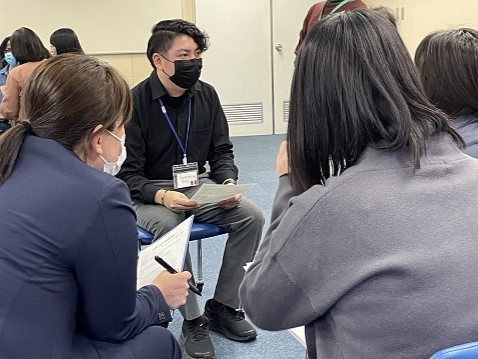

研修の中心となったのは、実際に外国人保護者と接する場面を想定したロールプレイとその後の意見交換。JICA留学生らは外国人児童生徒の保護者役、参加者は教員役となり、実際に学校現場で起こりうる、以下の2つのシチュエーションを想定し、外国人保護者にどう声をかけるべきか、そして互いにどのように理解し合うべきかを模索しました。

[シチュエーション1]運動会

保護者役が「自国では体育の授業は少なく、運動会は手や服が汚れそうなので、子どもを運動会に参加させたくない」と主張する場面。

[シチュエーション2]物の貸し借り

保護者役が「子どもが消しゴムを借りる際、『貸して』や『ありがとう』と言わなければならない日本の文化に戸惑いを感じたようだ」と話す場面。

教員役となった参加者は、相手の言葉や態度に耳を傾け、「日本の文化ではこう考えますが、あなたの国ではどうですか?」と相手の背景にも関心を示しながら、日本の文化も伝えようと丁寧な対応を心がけている様子でした。保護者役となったJICA留学生らは、教員役の参加者がやさしく説明しようとしてくれていることに感心する一方、時には日本語を話すスピードや難しい日本語表現、抽象的な言い回しに戸惑い、参加者が話す日本語を理解できないこともありました。また、運動会についてのシチュエーションでは、「そもそも運動会って何?」という質問が投げかけられる場面も。参加者は、想定外の根本的な問いに驚きながら、日本では当たり前とされる行事が異文化圏では全く馴染みのないものであることに気づき、学校用語とその説明の仕方を改めて考える必要性を実感しているようでした。

ロールプレイの様子①

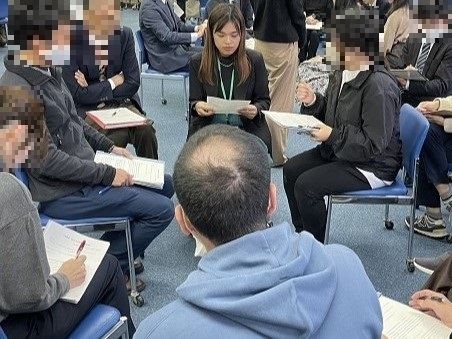

ロールプレイの様子②

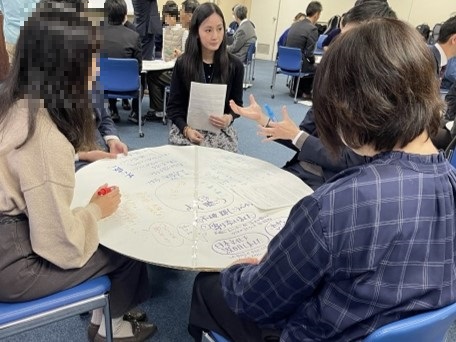

その後、各グループの振り返りでは、「よく聴く・短く話す・言葉を書く」といった視点を意識しながら、ロールプレイを通して気づいた点や苦戦した点をボードに書き込み、共有しました。多くの参加者が、外国人保護者の話を真剣に聴き、相手の不安を取り除くことや、相手の文化や考え方に寄り添う姿勢の大切さを口にしていました。日本語での伝え方については、「説明をしっかりしなければと思うあまり、つい言葉が長くなり、かえって伝わりにくくなってしまった」と反省する意見もあり、お互いに理解し合うためには、簡単な表現を心がけ、短く明確に話す工夫が必要だと、実践を通して改めて感じているようでした。また、「クラスの中で子どもたちがお互いの文化を尊重する雰囲気づくりが大切であり、そのためにはまず、教員が外国人児童生徒やその家族に寄り添わなければならない」と、教員自身が日常的に行動で示すことで、異文化や異なる考え方を柔軟に受け入れる子どもたちの心を育むことに繋がるのではと話し合っていました。

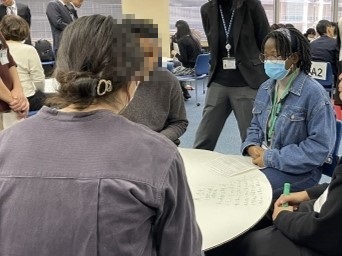

全体の意見交換の時間には、参加者が自由に他のグループを訪ね、異なる視点や新たな意見を共有する中で、教育現場における異文化理解への工夫や気づきをさらに深めました。

意見交換の様子①

意見交換の様子②

参加者の意見交換を終え、JICA留学生らも多くの気づきや感想を共有しました。「学校用語や複雑で長い文章は理解しづらく、外国人にとっては圧倒され、より不安が増す」「やさしい日本語で話してほしい」「簡単な英語も交えると、より伝わりやすい」といった声があり、言葉の壁の大きさに対する不安と、それを解消するためのアドバイスが伝えられました。また、「日本には暗黙のルールが多く、外国人は伝えられないと分からないのでやさしく教えてほしい」と話し、日本社会の「当たり前」が必ずしも異文化の人にとっては「当たり前」ではないことを示しました。

研修のまとめとして、2024年度JICA関西教師海外研修(ペルーに渡航)に参加した教員と、長年在留外国人支援に取り組んできた経験を有するJICA関西スタッフから、参加教員たちに以下のようなメッセージが伝えられました。

・(ペルーでの日系人との交流経験を踏まえ)日本の学校に通う外国ルーツの児童たちに対しては、「異文化に自然と慣れてくれるだろう」という受け身の姿勢ではなく、教員が主体的にサポートすることが重要 。

・法律やルールなど守らなければならない「違い」を正しく伝えることは必要である一方、文化や考え方の「違い」は否定せず、互いに対話する姿勢の大切さも伝えなければならない。また、変えられる文化と変えられない文化を見極め、新しいルールや工夫を取り入れる柔軟さが必要。

研修を通して印象に残ったのは、「『違い』があることは当たり前」という言葉です。日本人同士であっても一人ひとりの背景や価値観は異なります。外国や文化的背景だけでなく、他者との「違い」を理解しようとする姿勢は、日常のどのような関係にも通じる重要な視点です。それぞれが「違い」をもっていることを前提に、互いを尊重し合うことが、円滑なコミュニケーションの土台になることを改めて感じました。

今回、大人であるJICA留学生の皆さんであっても、日本で生活する中で言葉の壁を前に不安を感じることもあると話していました。子どもたちであればなおさらに不安を感じることでしょう。日本語指導を必要とする児童生徒が増加する中、異文化理解の視点を日々の現場で実践することで、多様な価値観を受け入れ、児童生徒だけでなく家族全員も含めて誰もが自分らしく過ごせる学校環境づくりに繋がってほしいと思います。

(JICA関西・開発大学院連携課インターン 久能 有依)

scroll