阪神・淡路大震災から30年、世界に広がる災害の教訓と強まるBOSAIの絆

2025.04.17

近年、地震、台風、洪水、森林火災、干ばつ、土砂災害など様々な災害が世界中で頻発し、多くの生命や膨大な財産が失われています。 これらの自然災害に対する備えと対応は、今や世界共通の課題となっています。

JICAと兵庫県が協力し、2007年4月に設立した国際防災研修センター(DRLC:Disaster Reduction Learning Center)では、開発途上国から防災分野の人材を受け入れ、日本での研修を通じて阪神・淡路大震災などの大災害から得た経験と教訓を世界に伝えています。研修参加者は、防災に関する専門的な知識や技術を学び、各国の防災能力を高める取り組みに活かしています。阪神・淡路大震災から30年の時を経て、DRLCで学んだ研修参加者のネットワークは広がり続けています。2025年1~2月に実施した課題別研修「総合防災-強靭な社会を目指して」の研修の様子と研修参加者の感想をご紹介します。

JICAが実施する「課題別研修」は、共通の課題を抱える開発途上国の人材と日本の関係者が互いに学び合い、新しい知識を創ることを目指す研修で、知識共創プログラム(KCCP:Knowledge Co-Creation Program)と呼んでいます。DRLCが実施する「総合防災」研修は、開発途上国の防災・減災に携わる行政官が「仙台防災枠組2015-2030」のグローバルターゲット(e)として定められた「国家及び地方の防災戦略を有する国家数を大幅に増やす」の達成に取り組む内容です。研修を通じて参加者は、地方防災計画の作成手法を学び、災害リスク削減のための実践的ノウハウを習得することで、日本で得た知識を自国の防災体制強化に活かし、強靭な社会実現に向けた取り組みを加速させることが期待されています。2024年度はコソボ、パキスタン、トルコ、ベトナム、イエメンの5か国から、防災担当行政官6名(トルコからは2名)が参加しました。約3週間のオンライン研修期間のあと、JICA関西での講義・演習と熊本視察を含む5週間の来日研修(2025年1月15日~2025年2月20日)を、一般財団法人アジア防災センター(ADRC: Asian Risk Reduction Center)の協力のもと実施しました。

阪神・淡路大震災から30年となる2025年1月。JICA関西/DRLCが位置する兵庫県では震災の経験を語り継ぐ様々なイベントが開催されました。「総合防災」研修の6名に加え、同じ時期に「気候変動下のアフリカ地域における総合防災」の来日研修に参加していたアフリカ地域の防災担当行政官の皆さんが、これらのイベントに参加しました。

〇1.17ひょうごメモリアルウォーク

阪神・淡路大震災から30年を迎えた1月17日、とても寒い快晴の朝でした。参加者たちは神戸市の王子公園からスタートし、復興のシンボルとして整備されたHAT神戸にあるなぎさ公園までの道のりを、震災の教訓を胸に歩きました。途中で脇の浜復興住宅に立ち寄り、発災当時の様子や復興のプロセスを記録した資料や写真展示も見学しました。トルコのグルさん(防災危機管理庁)は、「トルコも日本と同じ地震大国で震災の経験を忘れずに語り継ぐことは大切であり、このようなイベントを自国でも開催したい。」と話してくれました。

臨海線跡の遊歩道にて。後ろにはJICA関西の建物が見えます。

1.17メモリアル企画の展示を見学。

〇防災のつどい

1月18日は、ふれあいのまちづくり協議会が主催する「防災のつどい」に参加し、水消火器訓練やバケツリレーなど様々な防災訓練を実際に体験しました。神戸市には、防災福祉コミュニティ(略称:防コミ)と小中学校とが連携して防災教育や訓練を実施する「防災ジュニアチーム」があります。当日は、神戸市消防局や防コミメンバーの皆さんと一緒に、ジュニアチームが積極的に運営をリードする姿がありました。開発途上国からの研修参加者はジュニアチームの皆さんとの意見交換を通じて、日頃からの災害への備えや地域で暮らす人同士の助け合いの大切さを学びました。パキスタンのイルファンさん(パンジャブ州災害管理局)は、「多様な地域のアクターが一丸となって防災活動に取り組む姿に感動しました。特にジュニアチームの活躍は素晴らしく、未来の防災リーダーを育てる取り組みはパキスタンでも必要だと思います。」と感想を述べました。

住民の皆さんと一緒に「はい、はい」と声をかけ合いながら、消火活動のバケツリレーに挑戦。

車椅子運搬体験では、防災ジュニアチームにサポートいただきました。

〇イザ!美かえる大キャラバン!2025

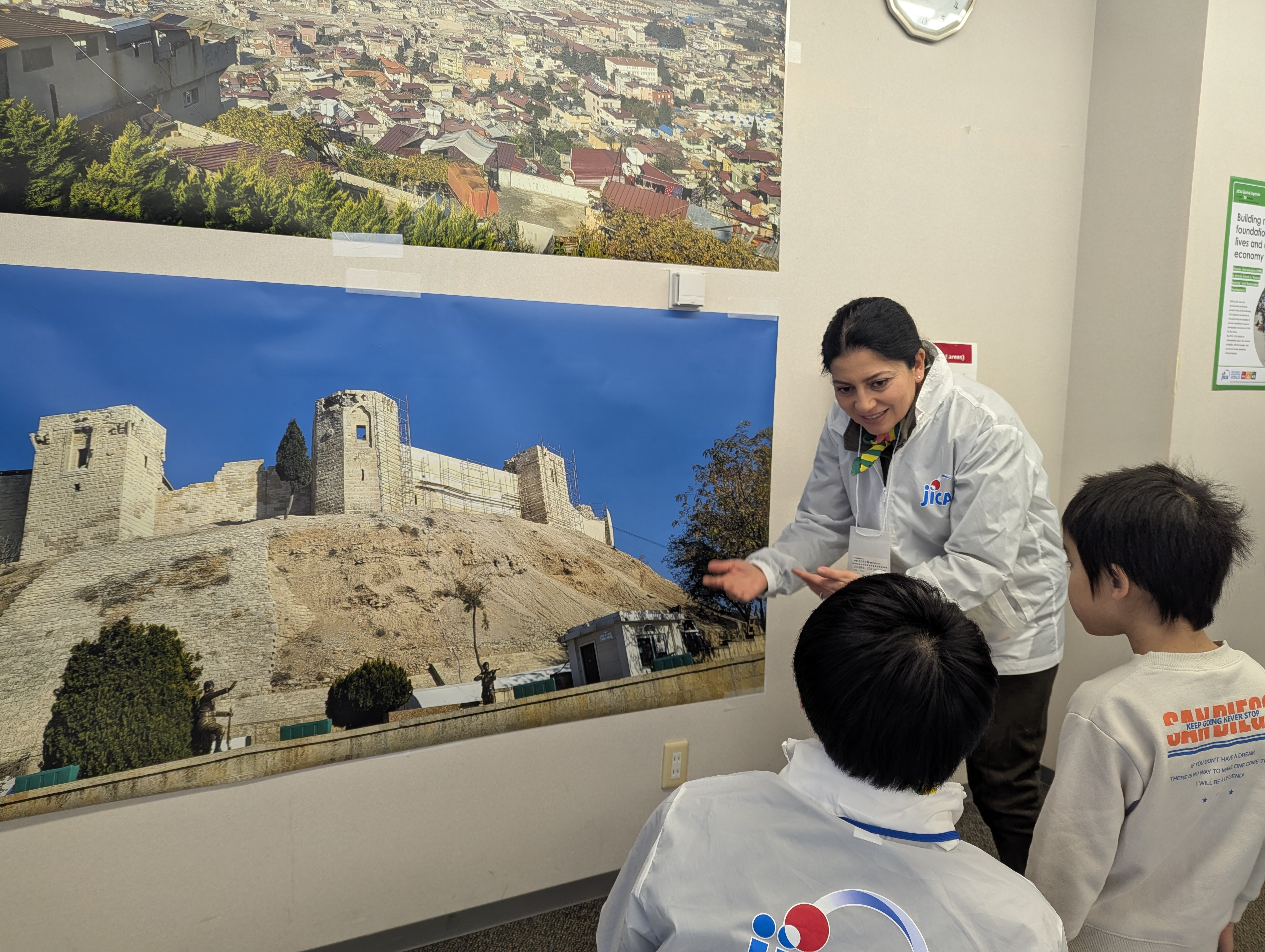

1月26日、今年で16回目となるHAT神戸連携防災イベント「イザ!美かえる大キャラバン!2025」では、JICA関西が出展するBOSAI国際交流のブース運営スタッフとして活躍しました。すごろくクイズや世界各国の災害を学ぶアクティビティを通じて、子どもや学生など多種多様な来場者の皆さんと一緒に防災を考え、知見やノウハウを共有する機会となりました。また、興味がある出展者のブースを見学し、高校生・大学生などの若い世代による主体的な防災教育の現場を体験した研修参加者の皆さん。災害の記憶と教訓を未来につなぐことの大切さを実感したのではないでしょうか。

2023年2月6日に発生したトルコ・シリア地震の被害状況を説明するトルコのチャーラッシュさん。

神戸市立科学技術高等学校のブースを訪問し、神戸をモデルとした治水対策の仕組みを学びました。

兵庫県をはじめとする関西圏の防災関連機関を訪問し、講義や施設見学を通じて日本の防災について理解を深めた研修参加者の皆さん。1月28日から31日は、豪雨や地震など繰り返し被害を受けてきた熊本県を訪問しました。国土交通省や熊本県のご協力のもと、白川・球磨川流域の治水事業や熊本城の復興現場を訪れ、地理的条件や地域の歴史、日本における国と地方の役割分担や連携の在り方を学びました。参加者の関心は事業コスト削減のアイデア、早期警報システム、条例制定のプロセス、災害補償制度など多岐にわたります。自身の業務や専門分野を踏まえて講師に積極的に質問し、熱心にメモを取っていました。自国の仕組みと比較して参加者がアイデアを述べたり、日本側に提案したりする場面もありました。

洪水被害を減らすためのダム建設や砂防事業の現場を訪れた参加者は、構造物対策(ハード)と非構造物対策(ソフト)を含めた総合的な防災計画を進めるビジョンについて具体的な理解を深めました。そして、災害からの復興は、単に以前の状態を回復するのではなく、新たな視点から災害前よりも“より良い社会”を目指すという「Build Back Better(より良い復興)」の考え方を、兵庫県だけでなく熊本県の事例から学べたことも、大きな収穫となりました。

人と防災未来センターにて。BOSAIサイエンスフィールドでは、最新の防災知識を楽しみながら学びました。

砂防堰堤視察の様子。六甲山地での過去の土砂災害と砂防事業の取り組みを学びました。

建物の耐震技術を学ぶ(奥村記念館)

耐震実験設備を見学(兵庫耐震工学研究センター)

白川の治水対策(阿蘇立野ダム)

阿蘇の土砂災害対策

球磨川流域の治水対策

令和2年7月豪雨後に設置された洪水標識

過去に研修に参加して、現在は自国での防災政策実施に取り組んでいる帰国研修員との情報交換会を、来日前後2回に分けて実施しました。2022年度と2023年度の本研修参加者とともに、帰国後の活動進捗状況やアドバイスを共有し合いました。2023年度参加者でアルジェリアのラメッシュさんは、チュニジアとアルジェリアで防災ワークショップを計画中とのことです。ブラジルのホメールさんは、同じブラジルの過去の研修参加者と協力し、日本で学んだ地方防災計画策定手法や防災教育を業務に役立てていることを報告してくれました。また、帰国後は日本の経験を踏まえて様々な関係組織に情報発信をしているというバングラデシュのアウラッドさんは、チームを代表し今年度の参加者に向けて「私たちは同じ目標を持つ仲間です。これからもチームとして知恵を出し合い、協力して防災・減災を進めていきましょう」と前向きなメッセージを送ってくれました。今後も継続的にネットワークが広がっていくことを期待しています。

来日前の情報交換会「来日前の心得」

来日後の情報交換会「帰国後のアクション」

参加者は日本の防災の知見だけではなく、チームの仲間や、同時期に来日していた他の防災分野の研修参加者からも学び合っています。来日研修の後半は、演習を通じて講師からアドバイスをもらいながら、各国の地方防災計画案(ゼロドラフト)を完成させました。来日前のオンライン研修からコツコツと取り組んできた、1か月にわたる日本での研修の集大成です。

最終発表会では、日本や他国の参加者から得た知見・経験を反映して、帰国後それぞれの国で今回の学びをどのように活かすのか、行動していくのかを盛り込んだ計画案を発表しました。個人や関係組織、省庁間の連携を見据え、短期・中期・長期のタイムスケジュールを考慮した具体性のある内容です。参加者間では「こうしたほうがいいのでは」「こういうことに注意したほうがいいよ」などアイデアを共有したり、お互い励まし合ったりと、約1か月一緒に過ごした仲間に前向きなメッセージを伝える機会となりました。閉講式で研修員代表のスピーチをしてくれたトルコのチャーラッシュさん(イスタンブール工科大学災害管理研究所)の言葉をご紹介します。

「“Moving Forward(前進する)”これが私たちの帰国後の責務です。ここで学んだ教訓を生かし、知識を共有し、自分たちの地域社会における防災力強化に貢献する責任があります。共に協力することで、災害による壊滅的な影響を軽減できると私は信じています。」

予算化に向けたアプローチについて話し合う様子。

コースリーダーからアドバイスを受けて、テーマを深掘りしていきます。

トルコの二人は、共同作成したイスタンブールの地方防災計画案を発表しました。

閉講式での一枚

〇2月17日の独立記念日を一緒にお祝いしたファトミールさん(コソボ・環境保護庁)

「コソボは独立して16年の若い国です。経済成長を遂げたものの、課題はたくさんあります。国の開発計画には防災予算は含まれていませんが、経済成長に繋がるための防災投資に力を入れる必要があると思っています。私は日本での学びを活かし、GIS専門家として、河川流水対策に環境面を配慮したアプローチを推進していく予定です。地方防災計画案の対象都市に選んだリピアン市にプレゼンを行い、同市の防災計画に役立てたいと思っています。」

〇課題別研修「気候変動下のアフリカ地域における総合防災」に参加したロガさん(モザンビーク・国立防災研究所)

「モザンビークでは毎年洪水やサイクロンが頻繁に発生しています。深刻な課題は洪水が起きやすい川の近くに住んでいる住民の避難誘導と、被災した人たちへの公的サービスが十分ではないことです。例えば、農村地域での住居移転は簡単ではありません。いつ起こるかわかならい災害に備えることよりも、自分たちの今の生活を最優先にしているからです。国の防災計画はあるものの、実際は防災のための予算は少なく、議論しても実装には至っていません。日本のように防災・減災のための予算システムが確立していないのも、助かるはずの人たちの救助が手遅れとなる要因の一つであると考えます。今回の研修を通じて、私は中央政府で働く立場として、ハード・ソフト両方の面で日本の「BOSAI」をモザンビーク全土に広げることが使命であると感じました。

日本のすごいところは、どんな立場の人でも誰でも防災のことを知っていること、暮らしの中に防災があり、過去の災害による教訓を決して忘れない仕組みがあることです。今回、関西で一緒に学んだ仲間とのネットワークをこれからも強化し、災害に強い国づくりに貢献していきます。」

阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えた今年、これまで日本が経験した教訓が「BOSAI」として、世界に活かされる種が新たに蒔かれました。JICA/DRLCは防災人材育成の拠点として、これからも国内外の皆さまとともに開発途上国の防災能力向上に取り組んでいきます。

左からイエメンのマラックさん、トルコのグルさん、同じくトルコのチャーラッシュさん。熊本研修中に訪れた白川「緑の区間」は、緑や景観に配慮された河川整備事業の一つです。石垣の中にハートの石を見つけ、笑顔を見せる3人。皆さんの帰国後の活躍に期待しています!

scroll