- トップページ

- 日本国内での取り組み

- JICA沖縄

- 事業の紹介

- 国際理解教育(開発教育支援)

- おきなわ国際協力・交流フェスティバル

- 第3回JICAおきなわSDGsフォトコンテスト

- 第4回JICAおきなわSDGsフォトコンテスト

第4回JICAおきなわSDGsフォトコンテストは2024年5月31日~9月30日までの間に作品を募集し、697作品のご応募がありました。

ご応募いただいた皆さま、たくさんの素敵な写真をありがとうございました。

このページでは受賞した特別賞3作品(JICA沖縄所長賞、沖縄県知事賞、浦添市長賞)、優秀賞6作品、準優秀賞6作品の計15作品をご紹介いたします。

本コンテストは「SDGs- あなたにとっての第1歩」をテーマに、写真だけではなく、写真に込められたSDGs実現への想い、メッセージを重視いたしました。

本コンテストは「あなたなりのSDGsでワンアクション!」をテーマに、写真だけではなく、写真に込められたSDGs実現への想い、メッセージを重視いたしました。

ぜひ入賞作品をご覧頂き、SDGsについて身近に感じ、自分なりの一歩を踏み出してみるきっかけにして頂ければ幸いです。

JICA沖縄所長賞「折り鶴から覗く可能性」

氏名:新津 多希

SDGsゴール:4、10、17

メッセージ:

カンボジアで村の子ども達に教えた折り鶴が、初めて完成した時の写真です。身振り手振りを使って教える私を見ながら、集中して一生懸命に折り方を学ぶ彼女の姿が強く印象に残っています。学校では半日しか勉強することができないカンボジアですが、子ども達の集中力や学ぶ意欲を、側で見ていてひしひしと感じました。将来は子ども達が思う存分勉強ができる環境を作ろうと、この写真を見返すたびに思います。

講評:

カンボジアの子どもたちとの交流を通し、子どもたちの学びへの意欲と置かれている現状を応募者が実感したことが感じられます。子どもたちが存分に学べる環境づくりに取り組みたいという意気込みも伝わってきて、それを応援したくなります。さらに、この写真から私たちが何を学べるか、何ができるのか、一緒に考えさせられる作品です。

沖縄県知事賞「うーとーとー」

氏名:新垣 愛

SDGsゴール:16

メッセージ:

この写真は、沖縄にルーツを持つ外国に住んでいる友達が、平和の礎を訪れ沖縄戦で亡くなった先祖に手を合わせている様子を撮影したものです。平和の礎を訪れる前にひめゆり平和祈念資料館を訪れ、彼女は、そこで初めて沖縄戦の惨状について深く知ることができました。彼女の、先祖の名前が刻まれた礎に祈りながら、先祖への思い、決して繰り返してはならない戦争、平和への思いが伝わってきました。

講評:

平和の礎自体が、平和を願い伝えていく場所だと思います。ここを訪れ、沖縄戦の惨状について深く知ることができます。海外からやってきた沖縄にルーツを持つ被写体の方が、先祖の名前を見つけ、手を合わせることの意味。被写体だけでなく、撮影者の平和への想いも伝わります。戦争は二度と繰り返してはいけません。世界にいるウチーナンチュ達と平和への思いを共有し続ける大切さをこの写真から感じとることができます。

浦添市長賞「守りたい沖縄の伝統行事」

氏名:辺土名 綾星

SDGsゴール:3、11、17

メッセージ:

この写真は澤岻樋川でお水取り行事をした時の様子です。水という資源を重んじた伝統行事お水取りの復活を通じ、先人の思いを伝えて水を育む沖縄の自然を守りその文化を次代へ継承することを目的としているそうです。平成30年からはその行事も縮小されているそうですが、お水取り行事は人々の健康2019年に火災した首里城の復興を願うものでもあると思います。このような伝統行事があることをみんなにも知ってほしいです!

講評:

写真の題材、浦添市沢岻の「澤岻樋川のお水取り」は、琉球王国の行事です。県外では見ることがない、水・自然、それを大切にする伝統行事の継承は、郷土愛を深め、誇れるまちを作る重要なものだと実感させてくれる写真です。この行事に若い人も参加しており、未来への継承も感じられます。蛇口をひねると水が出る生活が当たり前でないことを思い出させてくれる、SDGsにふさわしい一枚です。

優秀賞「私が繋ぐ地域の文化」

氏名:花城 未妃

SDGsゴール:11

メッセージ:

高校生活最後の夏休みに私が住む大好きなこの地域に少しでも恩返しができたら良いなという思いでアンガマに参加しました。伝統文化は私たち世代が繋いでいかないといけないという自覚を持ち、後輩たちにしっかりとバトンを渡したいと思います。地域行事に参加することで、住み続けたいと思えるような街づくりに少しでも貢献することができたのではないかなと思っています。

講評:

アンガマとは、旧盆時期に仏壇のある家々を回るあの世の使者のことであり、旧盆初日のウンケーの日に行われる沖縄の伝統行事です。写真は、地域のために自分ができることを考え行事に参加したこと、また、その伝統行事の地域における役割、そこでの若者の役割を考え、次世代につないでいこうと考えている点が、住み続けられる地域づくりにつながる素晴らしい作品です。

優秀賞「防空壕を記録し、後世へ」

氏名:仲程 勝哉

SDGsゴール:16

メッセージ:

沖縄戦体験者が減りつつある昨今、沖縄戦は「記憶の時代」から「記録の時代」へ移行しつつあると言えます。写真は、県内の防空壕の計測をしている一幕ですが、戦争遺跡を調査することは「モノ」の記憶を引き出し「平和学習の場」として保存・活用するための第一歩であると考えています。暗く狭い環境での作業ではありますが、将来の人々が戦争遺跡の価値を認識し、沖縄戦の実相を後世に継承するための一助になればと思います。

講評:

沖縄戦から80年が経過します。ガマ(防空壕)が身近にあることさえ知らない人が多くなった現在、戦争遺跡の存在を知らせ、後世に継承するために大切な一枚だと感じます。私たちは「記憶」を継承する努力を積み重ねることにより、未来に向かって平和な世界をつくり続けなければならない、という思いを新たにする写真です。

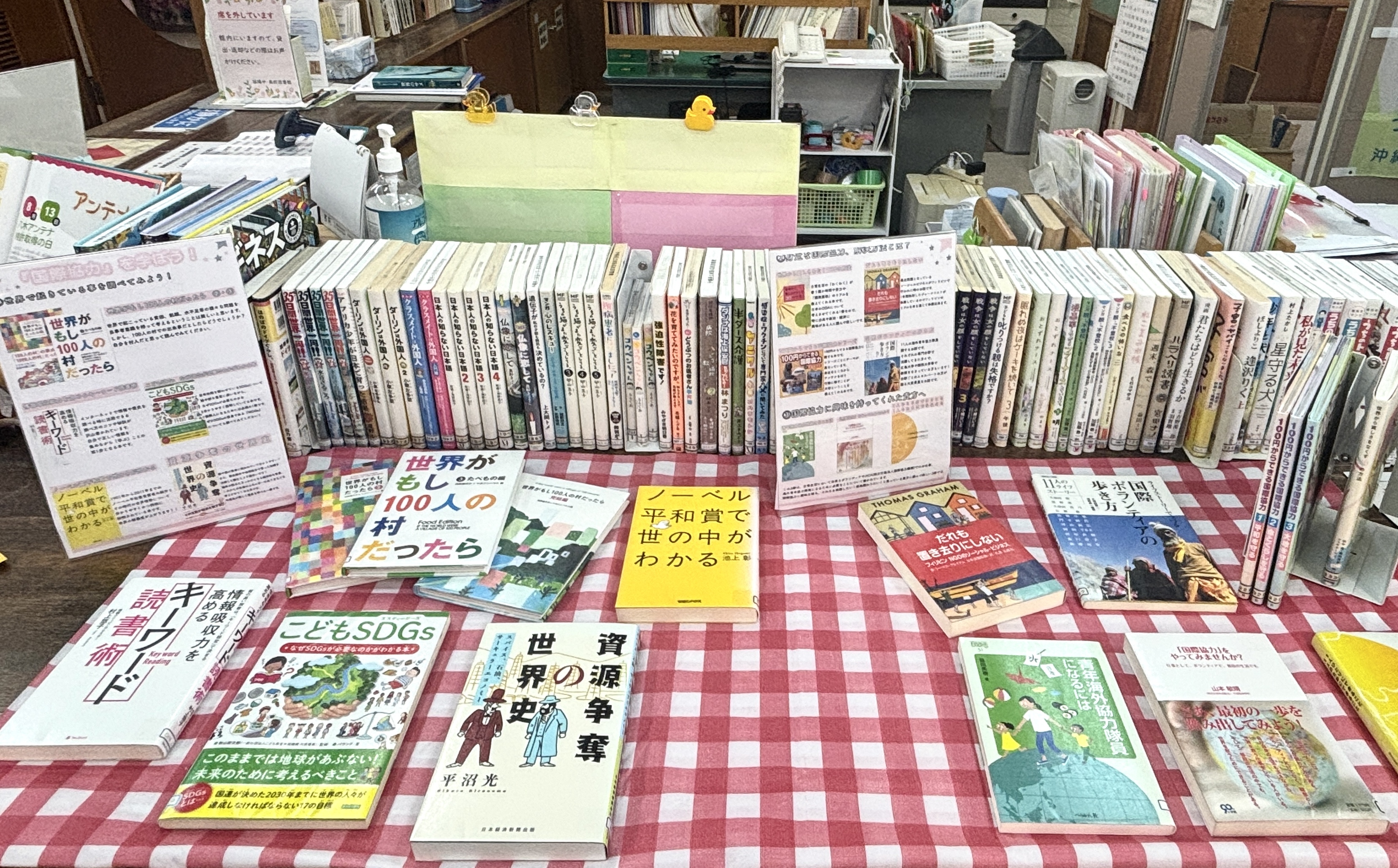

優秀賞「私の国際協力のはじめの一歩」

氏名:西平 美海

SDGsゴール:1、4、10

メッセージ:

今までに国際協力やボランティア活動などはした事があるのですが、自分で1から計画を立てて資料を作成したり、先生に展示許可を貰ったりなどは初めてでした。初めて自分1人で資料作りから展示まで行った、私の初めての国際協力の1歩の集大成の写真です。この本をきっかけに沢山の人が身近に国際協力を感じてくれるようにと思い、厳選して本を選びました。

講評:

海外へ行くことだけが国際協力ではなく、ここにいても自分ができることがあると自身で考え、計画し、実際に行動していることが素晴らしいです。また国際協力についていろいろ調べ、それを展示することで、友達にも伝えることができ、自分のはじめの一歩をみんなの一歩にもつなげられています。

優秀賞「平和の礎で感じたこと」

氏名:Chinen Pablo Akira(知念 パブロ 明)

SDGsゴール:16、17

メッセージ:

平和の礎を訪れた時、とても感情的になりました。第二次世界大戦で亡くなった親戚の名前を見つけることができたからです。彼らの多くは子どもだったので、その死は不公平だと思います。今日でも多くの子どもたちが戦争で命を落としています。これを止めるためには、国同士が平和的な合意を結ぶ必要があります。

講評:

フィールドワークを通して若者が沖縄戦、沖縄と平和について学んでいる姿を嬉しく思います。平和の礎は、様々な国の人たちが平和とは何かを考えるきっかけとなる、平和を願い伝えていく場所であることが写真から感じられます。

優秀賞「おじいの日課 ~生ごみから新しい生命を育む〜」

氏名:上原 実穂

SDGsゴール:2、12、13

メッセージ:

私の祖父は毎日家庭から出る生ごみを捨てずに堆肥として庭に埋めている。今日では食糧廃棄が日本全体で問題視されているが、このような小さな活動を少しずつ各家庭で取り組むことにより、解決へと一歩ずつ近づいていくのではないかと私は強く感じた。おじいの日課。これは、沖縄にある小さな一軒で行われる昔の知恵がこもった活動だ。その活動を日本中、いや世界中へ広げ、地球全体でSDGsの芽を皆で芽生えさせようではないか。

講評:

おじいと向かい合って作業している様子がほほえましく、世代を超えたそして身近な循環型社会にむけての取り組みに共感が持てます。若い世代がお年寄りの知恵と生活のヒントを受け継ぎ、持続可能な社会の作り手として育っていくことの大切さを感じました。

優秀賞「平和の光」

氏名:名嶋 尊

SDGsゴール:16

メッセージ:

この写真は慰霊の日に平和祈念公園で撮った写真です。このイベントはより遠く、より広く、より多くの県民から柱を見ることによって沖縄戦の戦没者の慰霊や、平和を発信することを目的に行われています。このようなイベントを通しても多くの人が恒久平和を改めて願うことができると思います。

講評:

平和を祈る厳かな雰囲気が伝わってきます。平和の礎から伸びているトライアングルの光は、多くの人たちが手を伸ばし1つの先を目指しているように感じます。思いは一つ、恒久平和ですね。

準優秀賞「海の友達」

氏名:城間 成

SDGsゴール:14

メッセージ:

沖縄の海にはたくさんの生き物がいますが、特に好きなのは人懐っこいウミガメです。結構浅い所にもいて、野生だけど触れあうこともできます。濁った海だと写真は撮れません。海が汚くなると魚が死に、魚を食べる動物や人も死に食物連鎖が崩れます。陸の豊かさを守ることは海を大事にすることから始まります。

講評:

ウミガメのユーモラスな姿から、海の豊かさ、陸の豊かさを考えさせる作品です。メッセージから陸の豊かさ、海を大事にすることの大切さが伝わる、見た人に海を大切にしたいと感じさせる作品です。

準優秀賞「島を守るパーントゥ」

氏名:瑞慶覧 凜々華

SDGsゴール:3、11

メッセージ:

これは私の地元宮古島の伝統行事であるパーントゥの写真です。これは島中の人が集まりとても賑わい、新築のお祓いを祈願する行事です。また、このパーントゥは無病息災をもたらす神とされ、厄祓い、健康を祈り行われています。島の人々がたくさんの人と触れ合える場があることでこの島もより仲良く、住み続けられるのだと思う。

講評:

沖縄の大切な伝統行事をインパクトのある写真でとらえています。伝統行事がコミュニケーションの役割を担っていること、そしてより良い地域づくりのためにそのコミュニケ―ションが大切であることが伝わる作品です。

準優秀賞「未来に受け継ぐ県産品」

氏名:米蔵 任友

SDGsゴール:11、12

メッセージ:

家で採れたシークヮーサーの残った皮に何か使い道はないかと考え、ジャムと洗剤を作りました。普段捨ててしまう部分でも、ひと工夫することで美味しく食べることができ、ごみの削減につなぐことができると思います。また私のように普段シークヮーサーを食べないという人でも、県産品に触れることができるので、沖縄の食文化を後世に残していく一つの手段になるのではないかと感じました。

講評:

家にある果実を食べ、飲み、そして最後に捨てずに洗剤代わりに使用してみる。調べたり、実験したりと、楽しみながら取り組んでいる姿に、見る人もやってみようと思わせる、メッセージ性の高さも感じます。一回で終わるのではなく、続けていって周囲に広がっていくことを期待します。

準優秀賞「アンブレラスカイへと」

氏名:沖縄県立那覇国際高等学校 アンブレラーズ(代表:仲村渠 仁菜)

SDGsゴール:12

メッセージ:

私たちは、置き忘れ傘問題に取り組む、那覇国際高校のアンブレラーズです。

置き忘れられたまま廃棄されてしまうのを防ぐため、傘立ての発案や、エコバックへのアップサイクルなど様々な活動を行っています。この写真は、今年の5月に、那覇国際高校の文化祭にて、アンブレラーズが実施した、「アンブレラスカイ」の準備の様子です。置き忘れ傘を各クラスにデザインしてもらい、綺麗なアンブレラスカイへと変身させました‼︎

講評:

置き忘れ傘問題に様々な解決策を考え、実際に取り組んでいることが素晴らしいです。捨てればごみ、使えば資源ですが、こうした使い方も素敵ですね。写真の「アンブレラスカイ」のような取り組みは、見る人にも考えるきっかけを与えることができる素敵な取り組みです。

準優秀賞「いいことたくさんボックス」

氏名:漢那 海光

SDGsゴール:16

メッセージ:

僕の学校では、いいことをしている人が多いです。例えば、友だちが困っていたら助けることです。また、助けてもらった人はありがとうと言えます。このいいことボックスをすることで、戦争や暴力、いじめ、差別等からすべての人を守ろうということにつながると思います。全ての学校から暴力やいじめをなくすためにこの活動をみなさんもまねして見ませんか?

講評:

いいことボックス、とても素敵な取り組みだと思います。何か大きなことではなく、お互いを大事にしあうことで始まる仲間づくり、それがひいては平和な社会につながることを意識できる活動が、子どもたちの発意で生まれていることが素晴らしいです。

準優秀賞「みんなで紙漉き体験」

氏名:大仲 良樹

SDGsゴール:4、12

メッセージ:

「古紙リサイクル」は平安時代から続いている歴史あるリサイクル文化です。子供たちに古紙リサイクルを楽しく学んでもらいたいとの思いから浦添の「こども食堂」へ出向き、リサイクル授業を行っています。また、実際に子供たちに集めてもらった古紙を利用し、紙漉き体験を通してリサイクルの流れを体験してもらい、「紙」の(か)を(ご)に変えないリサイクル文化を伝えています。

講評:

古紙リサイクルが平安時代からあるという驚き、またリサイクルをしながら紙づくりも学べている子どもたちの楽しそうな様子が、見る人にインパクトを与える作品です。「紙」の(か)を(ご)に変えないというメッセージは、子供たちに気づきを与えるインパクトのある言葉です。

scroll