<世界と日本の関係にせまる教育活動> 私たちの生活に外国の問題って関係あるの?

2022.11.30

自分とは遠くの国外の問題を「ジブンゴト」として捉えるのは難しい・・・。そのような中で、生徒が世界とつながる授業実践をしている本間先生の取り組みを2つご紹介します!

本間先生って?

→→教師海外研修でザンビアから学び、JICA海外協力隊としてマダガスカルで教育活動に携われた中学校社会科の先生です。あちこちでのご自身の学びを題材に「自ら考え、行動できる人材の育成」を目指して授業を展開しています。

「外国との関わりなしに、私たちは生活できないの!?」

「日本と外国のつながりって深い!」

どんな学習過程をへて、こんな感想が出てきたのでしょう?授業の一部を紹介します。

=====

中学1年で「世界の地理」を学ぶ意義とはなんでしょう?

世界の諸地域の事象に対して「おもしろい!」と興味を持たせることは大事ですし、その上で、世界にある諸課題を「自分ごと」として捉え、それらの解決に向かって考え行動する姿勢が育くまれることも重要でしょう。

でもどうやって?世界を学ぶにあたって日本との「違い」をみつけることは面白いし、簡単です。しかし「あれもこれも私たちとは違う世界」では、世界が「ジブンゴト」には近づきません。

本間先生は「世界(他者)と自分達の共通点」にも注目しながら特徴や課題を発見し、自分なりに考察するような学習過程を組み立てられています。そのプロセスを一歩一歩歩んでいく中で、自分の住む地域とどんなに距離が離れていても、「今すぐ自分にできること」でなくても「自分ごと」として世界をとらえていくきっかけになっていくのです。

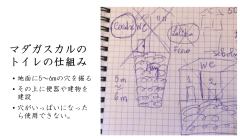

例えば・・・本間先生の授業では、世界の地域構成や気候区分などの概要を学習した後、まずは誰・どの地域にとっても生活には欠かせない「市場(食べ物などの生活に必要なものを売り買いする場)」「水」や「トイレ」などの身近な事例を考えさせます。

そして、世界の諸地域を州ごとに学習するにあたり、それを「どこか遠くのこと」としないために活用したのがカードゲーム「モノはどこから来ているの?」。

このゲームでは、まず「製品カード」を選び、その後にそれが何にできているか「原材料カード」を探します。二つのカードを裏返して、正しい原材料が選べていると、両方のカードの裏面に書かれている原産国の国旗が一致します。

例えば製品『豆腐』の場合、その原材料は『大豆』を選んで二つをひっくり返すと大豆の原産国『パラグアイ』の国旗と、その解説が出てくるのです。

製品は『チョコレート』『10円玉』といった簡単なものから『クレヨン』『チョーク』といった頭をひねるものまでさまざま。

生徒たちは歓喜の声、悔しい声をあげながらも、自分たちの生活が他の国との相互依存関係にあることを学ぶのです。

冒頭にあげたほかにも、生徒からはこんな感想の声があがりました。

「カードゲームをして、日本が輸入に頼り切っていることが分かった。もし輸入先の国で何かあった時、大変なことになりそうだと思い、不安になった。」

「自分が全く予想していなかったたくさんのことを学べた。ゲーム形式などのいろいろな方法で新しいことを学ぶのは楽しい!」

「トイレ」というあらゆる人に必要な切り口で他国をみる

「モノはどこからきているの?」ゲーム風景。みんな真剣に考えています。

生徒はアクティビティを通して、世界で起きる問題を「自分ごと」として考える一歩を踏み出しました。こうした一歩一歩が地理を学ぶ上でも、感染症やウクライナ情勢・政治といった国境を越えた混沌とした世の中に向き合う上でも、見る目・考える力になっていくことでしょう。

マダガスカルでの協力隊体験のエッセンスを、栄養士の先生たちに届ける本間先生のセミナースライド(一部)

杉並区教育研究会・食育部会において、杉並区内公立小中学校の学校栄養士を中心として「食育で取り組むSDGs 」をテーマに研究会が行われました。

講師として呼ばれた本間先生は、食と切っても切れない関係である「水と衛生」や海外の知見を通して考えた「食育」の大切さを写真とともに次のような流れで紹介しました。

そして、漫画教材『世界の食料』を通じて、日本の食料自給率の課題、とりわけ国際社会における日本の立場を「相互依存」の関係から考える時間をもちました。

今回の研究会テーマ「SDGs」について、本間先生はSDGsを「思考ツール」として活用していくことで、すでにある問題をとらえ直し、課題解決方法を考えていくことができる、ということを示すことにポイントをおいた、とのことです。

受講者からはあがった感想は……

「日本における当たり前が、当たり前ではないことがわかった。」

「世界の食料に関する問題から、日本におけるさまざまな問題も考えることができた。」

「学校の子どもたちにどう還元していこうか、これから考えていきたい。」

世界で起きる問題を「自分ごと」として捉えたり、すでにある問題を様々な面から捉え直し、課題解決方法を考えていったりすることが今後大切になると思います。

==書き手より==

皆さまはじめまして!

現在JICA東京市民参加協力第1課でインターンをしております、榑松心音と申します。静岡県出身で大学では教育学について学んでいて、特に外国にルーツを持つ子どもについて研究しています!これからJICAの取り組みを皆様にご紹介していきます。よろしくお願いします!

scroll