6月20日は「世界難民の日」~草の根レベルの色々な支援の形~

2024.06.20

今も世界には、故郷を追われた多くの人々が難民として他国に逃れ、様々な困難に直面しています。難民支援といえば、難民キャンプでの食料配給等の緊急支援をイメージする方も多いかもしれませんが、長引く避難生活に伴い様々な課題への対応が必要となり、NGOや国際機関、JICA含め多くの機関が支援にあたっています。

今回は、NGOや開発コンサルタント等のアクターが、草の根技術協力事業を通じて取り組んだ、ウガンダ・ヨルダン・バングラデシュの3つのプロジェクトをまとめて紹介します。栄養改善、教育、また難民受け入れ地域の地元住民(ホストコミュニティ)との調和など、より良い暮らしを目指した支援を実施しています。

「世界難民の日」の今日、どのような国で、どのような難民支援が行われているのか、是非のぞいてみてください。

ウガンダは、アフリカでは最大の難民受け入れ国であり、近隣国から150万人以上の難民を受け入れています。ウガンダ北部に位置する西ナイル地域では、主に南スーダンやコンゴ民主共和国の内紛から逃れてきた難民が多く暮らしています。人々は極度の貧困と食料不足に直面し、特に幼い子どもや若い女性、妊産婦・授乳婦の栄養状態が非常に悪い状況です。女性の栄養や育児に関する知識・経験が乏しいことに加え、食料の調達や薪拾いに多くの時間を取られてしまい、家庭で栄養価の高い食事を準備する時間すら足りません。

そのような状況を改善するべく、特定非営利活動法人 栄養不良対策行動ネットワークが、難民居住区とホストコミュニティを対象とした栄養改善事業を実施しています。

本事業では、対象地域の母親世代をケアグループ(CG)という複数のグループに分け、各CGから母親リーダーを選出・育成し、リーダーを通して女性たちが健康な食事や育児ケアについて学ぶ仕組みを構築しています。また、各家庭において、栄養価の高い豆類や野菜の栽培を普及させるため、「コミュニティ展示農場」を設置して栽培方法を指導し、家庭での実践を促進していく計画です。しかしながら、食材や資材を調達するには、当然お金も必要です。難民の人々は特に現金収入が乏しく、無収入の世帯も多いのです。そこで、本事業では栄養改善に加えて、ビジネススキルや起業トレーニングを実施し、世帯収入を向上させることで、栄養価の高い食料へ持続的にアクセスすることを目指しています。

子どもの身体測定をする調査員。身長と体重に加えて、上腕周囲径から栄養状態を測定します。

近隣女性にケアグループ活動について説明している様子。

◆関連リンク

・草の根技術協力事業「西ナイル栄養改善生計向上(NILE)プロジェクト」案件概要

・特定非営利活動法人 栄養不良対策行動ネットワーク(NAM)ホームページ

ヨルダンは、これまでパレスチナやシリア、イラクといった周辺国から多くの難民を受け入れてきました。難民や移民を多数受け入れているヨルダンでは、多様な文化的背景を持つ他者への理解や共生のための社会性が不可欠です。

そこで、子どもたちの社会性を育むため、特定非営利活動法人 国境なき子どもたち(以下、KnK)は、日本の学校でもおなじみの特活(特別活動※)に注目。首都のあるアンマン県とザアタリ難民キャンプおよびホストコミュニティに位置する合計27校の学校にて、日直や学級会、縦割り班活動などの特活の実践と、学校を超えた普及の仕組みづくりに取り組んでいます。対象地域のひとつである、ザアタリ難民キャンプは、シリア国境から13㎞の場所に位置し、一時期は最大規模のキャンプであったと言われています。UNHCRによれば、2024年5月時点で約78,000人のシリア難民が生活しています。

難民キャンプを含む、学校の教員からは、「特活の活動を通じて、生徒の自己肯定感が高まっている」という声があがっています。例えば、誰でも順番にみんなの前に立ち発言する機会が与えられる日直の仕組みは、小さいけれど大事な変化を子ども達に与えてくれる新鮮な取り組みとして受け入れられているようです。現地では校長先生や教員同士の口コミなどから、周辺の学校にも徐々に特活が広まっているとのこと。今後の活動にも注目です!

※そもそも特活(特別活動)とは・・?

明治時代の日本の教育現場から生まれたものであり、日本式教育の大きな特徴のひとつです。特活には、日直を含む学級活動、体育祭・遠足などの学校行事、クラブ活動、そして委員会などの児童会活動があります。KnKは、特別活動の中でも主に①「日直」、②話し合いに焦点を当てた「学級会」、③学年を越えて活動を行う「縦割り班活動」の3つをヨルダンの公立学校に導入しています。

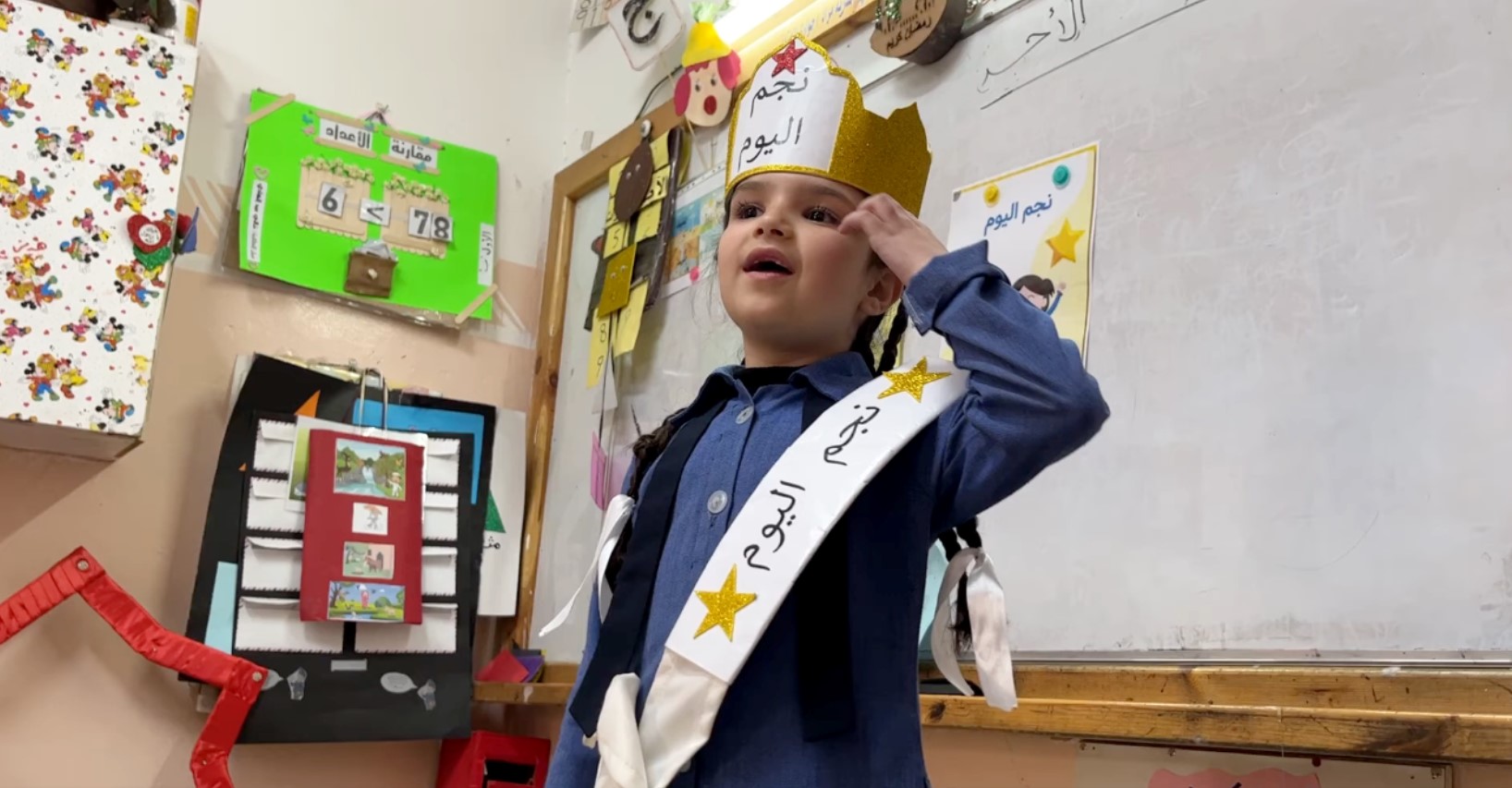

アンマンの小学校。日直活動では、時間割や今日のめあてについて、担当の生徒が発表します。

ザアタリ難民キャンプの学校にて、「道路でのマナー」をテーマに学級会を行う様子。

◆関連リンク…

・草の根技術協力事業「特別活動の継続的実施と普及のための基盤整備事業」現場視察記事

・特定非営利活動法人 国境なき子どもたちホームページ

(ストリートチルドレンや暴力や虐待の被害にあった子ども、大規模自然災害、国内騒乱で不安定な状況下にある子どもなど、世界各地で困難な状況にある青少年を支援する国際協力NGO)

バングラデシュ国コックスバザール県ウキヤ郡の対象地では、隣国ミャンマーから多くの避難民が流入し、元々の定住者であるバングラデシュの人々が住むホストコミュニティにも大きな影響が生じています。避難民キャンプの設置による農地減少、物価の上昇、地元住民の雇用の減少、治安の悪化などにより、住民の暮らしの様々な面で深刻な影響を受け、さらに、こうした状況が長期化すると、避難民と住民の間の軋轢が深刻化する可能性も懸念されています。

そのような状況を解決すべく、アイ・シー・ネット株式会社が取り組んだ草の根技術協力事業では、女性や少数民族などの脆弱なグループを含むホストコミュニティの住民を対象に、農業・養殖漁業・畜産・栄養改善など、様々なアプローチを通じて、生計向上・生活改善につながる活動を実施してきました。本プロジェクトを通じて避難民キャンプの周囲に住むホストコミュニティの野菜栽培の品質・収量が向上し、避難民にも新鮮な野菜が届くようになるなど、避難民とホストコミュニティの間の共存につながることも期待されています。

2024年5月、草の根技術協力事業での活動が完了し、活動に参加したホストコミュニティの住民たちの声を集めた動画を作成しておりますので、ぜひ下記リンクよりご覧ください。

野菜栽培の研修を受けるホストコミュニティ住民の様子

現地でよく食べられるティラピアの養殖漁業の研修時の様子

◆関連リンク

・草の根技術協力事業「ミャンマー避難民ホストコミュニティの生計向上支援事業」紹介動画 -LIFE Project-

・プロジェクトのインスタグラム(LIFE Project |ミャンマー避難民ホストコミュニティ支援プロジェクト)

scroll