【開催報告】国際理解セミナー@JICA東京

2025.03.11

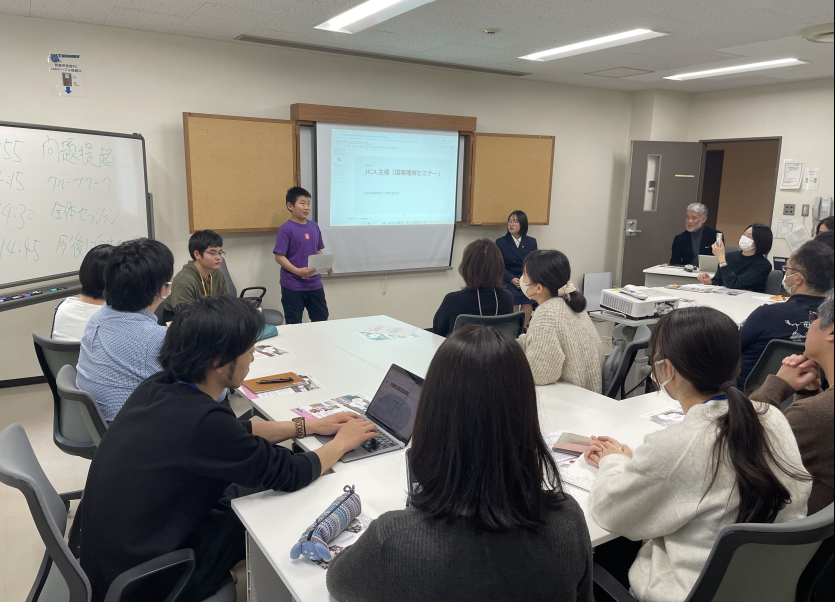

2月16日(日)に国際理解セミナー@JICA東京を開催しました。第1部【知る】、第2部【体験する】の2部構成で、約60名の方に参加いただきました。

今回は当日の様子をレポートします!

今年、教師海外研修に参加した23名(教育行政コース2名・一般コース21名)の先生達が、研修の様子やその後の実践について報告をしました。

教師海外研修・国際理解教育に関心のある方などが参加くださり、1年間に渡る研修や授業実践に耳を傾けていました。報告会に参加しての感想の一部をご紹介します!

「国際理解をどのように授業という形にしていくかのイメージができた。」

「日本のニュース番組やインターネット媒体では知ることのできない、現地に根ざした文化や考え方を知ることができ、とても勉強になりました。また、先生方が感じたことや考えたこと、さらには帰国後の授業の作り方も大変興味深く、たくさんの刺激を受けました。」

「先生方の熱い想いに触れることができた。」

1年に渡った教師海外研修もこれで終了となりますが、この研修の一番大切なポイントは「研修終了後も、国際理解教育を地域に広める中核的な役割を担っていく」ことです。研修に参加された先生方の、今後の活躍が楽しみです!

4つの団体にご協力いただき、授業にいかせるワークショップをしていただきました!

【朝日新聞社】

セミナールームの壁を埋める新聞記事に、真剣にページをめくる参加者の皆さん…。

今回、朝日新聞社さんには「ペタッとSDGs新聞学習ふせん」と新聞を使ったワークショップをしていただきました。

新聞には、SDGsの17のゴールに関連する記事が数多く掲載されています。まずは1人ひとりがSDGsのゴールを意識しながら記事を読み、記事と関連するゴールのふせんを選んで貼っていきました。その後、どの記事にどのゴールの付箋を貼ったか、グループ内で共有していくと、ひとつの記事にも複数の異なるゴールが関係していることが分かりました。

参加者からは、

「このようなところに付箋が貼れるのか!」

「久々に新聞を読んだが、色々な箇所にSDGsのトピックスが入っている」

「小学生向けなら、子ども新聞(小学生新聞)を使うのも良さそう」

などの感想が出ていました!

【特定非営利活動法人 光の子どもたちの会】

日本とブラジル(東北部の小さな漁村)で、教育を通した活動を行っている団体です。

今回のワークショップは「ミゲルの一日」。

5つのグループにそれぞれ異なる情報シートが渡されます。その情報シートには人物について書いてあり、その人がどんな人なのかを想像してグループで意見交換をしました。「ミゲルは芸術家?会話はできるが、コミュニケーションは下手な人」などいろいろな意見がでます。その後、他のグループの意見を聞くと、「あれ!私たちが思っていた”ミゲル”と違う!」ということに気づきました。このワークショップの目的は正に、自分自身は気づいていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り(アンコンシャス・バイアス)」に気づくことです。

参加者からは「日常で切り取られる情報を疑ったことがなかった」「これから接する人との向き合い方が変わりそう」という意見がありました。

多文化共生や相互理解には自分の「アンコンシャス・バイアス」に気づくことが大切だということを学びました。

【特定非営利活動法人 Forum2050】

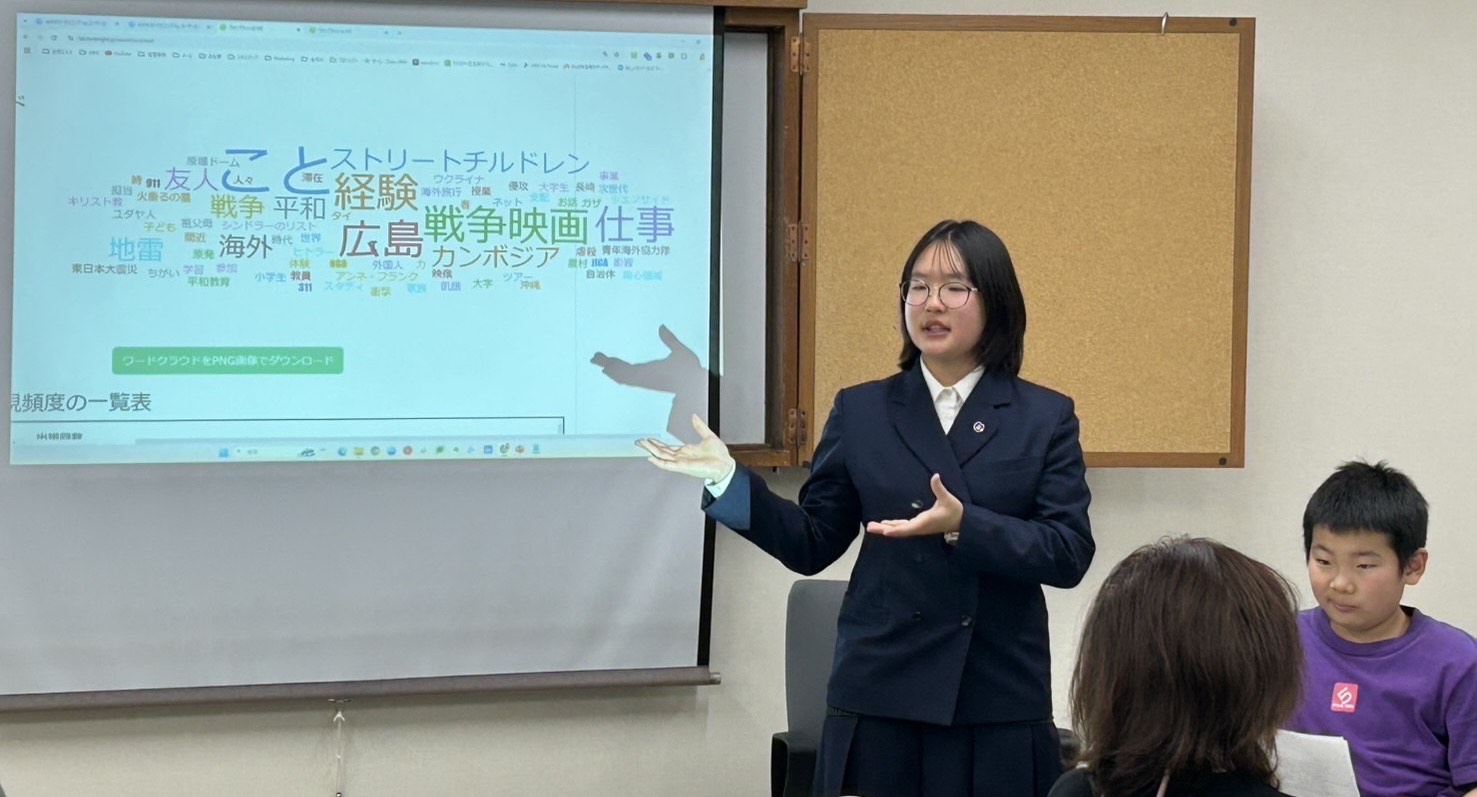

子ども達が平和を「自分ごと」として捉えるために何が必要か?

小学生~高校生の3人のメンバーが中心となってファシリテーションをしたこのワークショップでは、戦争=昔の事・遠い世界で起こっていること、と思ってしまいがちな「平和」をテーマに意見交換をしていきました。

3人の若手メンバーは、いずれもForum2050の講演を聞いたことをきっかけに、自らこの団体に入ったとのこと。「日本は平和ボケをしている」「このままじゃヤバイと思った」というメンバーの行動力や意識の高さに参加者は驚きつつ、自身の学校の児童生徒が平和を自分ごととして捉えていくためにどうしたら良いのか、意見交換をしました。

最後の共有では色々な声が聞こえましたが、その一部をご紹介します!

「自分自身も平和を自分ごととして捉えていかなければいけないと思った」

「この3人の若いメンバーのように、すぐに行動にうつすのは難しいかもしれないけれど、まいた種からいつか芽が出ると信じて、種をまきつづけることが必要だと感じた」

「世界に友達ができると、その国のことを考えるきっかけになり、ニュースや社会問題が他人ごとではなくなっていく」

団体HPにも当日の様子が載っています! 当日記事はコチラ

【JICA東京 教師海外研修OGOB会】

以前、JICA東京の教師海外研修に参加した先生達が、去年立ち上げたばかりのOGOB会です。

1枚の写真を使った授業の導入を考える、という内容で、セミナールームに用意されたのは、メンバーが教師海外研修の訪問先で撮った写真たち。まずは参加者が好きな写真を選び、その写真が撮られた場所や背景を想像します。

「お寿司があるけど…日本っぽくない料理も並んでいる。量が多いから大家族かな…?」

「教室っぽいけど小学生より小さい?立っている子どもがたくさん。でも目が真剣。」

その後、写真の裏側に書かれた説明を読んで写真について理解したあと、その写真をいつ、どんな場面での導入に使うかを考え、グループ内で共有しました。そして今度はグループと写真を変えて、もう一度同じ作業をします。

自分と同じ写真を選んだ人が、全く違う内容での導入アイディアを考えていたり、その方法もあったか!と褒めてもらったり…

1枚の写真で広がる授業展開の可能性について考えさせられるワークショップとなりました!

第1部、第2部を終えて、参加してくださった皆さんと。

この日の出会いも大切に、ネットワークを作っていけたらと思います。皆さんありがとうございました!

scroll