タイ山岳地帯におけるHIV感染者ケアの取り組み ~杏林大学の草の根活動~

2025.03.25

山岳地帯を移動する途中で撮影した、美しい夕日

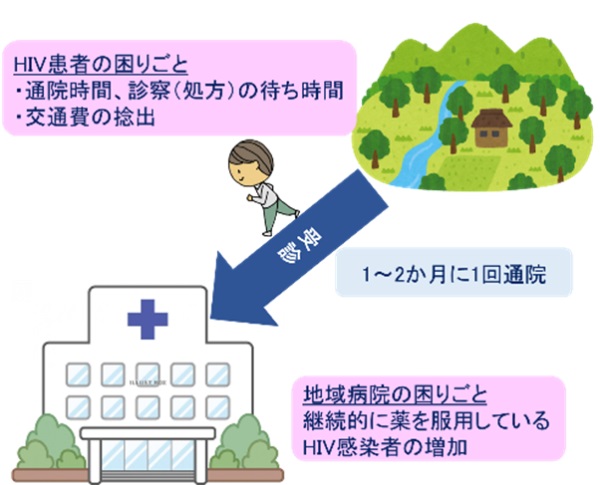

山々が連なるタイ北部の山岳地帯。この地域に住むHIV感染者はどのように治療を受けているのでしょう。HIV感染者は、症状の出現を抑えるために継続的な薬の服用が不可欠となります。そのため往復2時間以上かけて地域病院に通院する患者も多く、中には往復6時間かけて通院する方もいます。そして病院では受診・薬の処方にも時間がかかり、患者に大きな負担がかかっています。

どのような負担がかかっているのか、一人のHIV感染者の声をご紹介します。

●チェンダオ病院のARTクリニックで受診を待つ患者

「往復4時間かけて月1回通院しています。往復のバス代が240バーツかかり、毎月捻出するのが苦しいです。」

また病院では、継続的に薬を服用するHIV感染者が増加している、という問題も抱えています。これらの問題を改善するためのサンパトンの取り組みをみていきましょう。

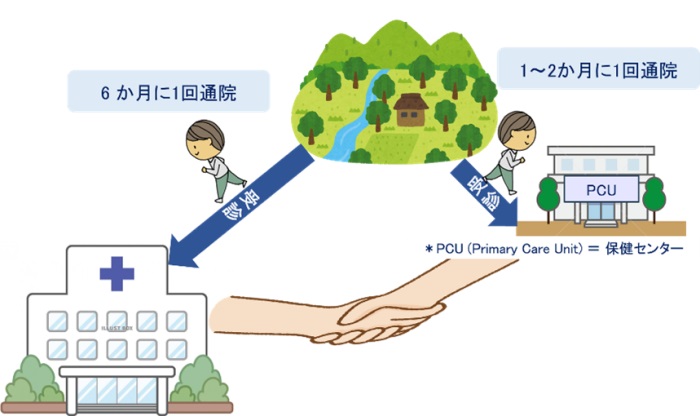

さて本事業名にもある“サンパトンモデル”とはどのようなものなのでしょう?サンパトンとは、タイ北部のチェンマイ県にある郡の名前です。このサンパトン郡では、本事業が開始される前からある取り組みがされていました。それはHIV感染者の治療を病院だけではなく、保健センターと協働で診ていくというものです。それにより、患者は病院での受診は6か月に一回となり、薬の処方が主となる1~2か月毎の通院は、自分の家に近い保健センターに通うことができます。

しかし本事業前に調査をしたところ、患者の満足度が病院より保健センターでの受診者の方が低い、という結果が出ました。この結果を改善するため、フェーズⅠが2017年~2019年の2年間、実施されました。フェーズⅠでは、HIV感染者のケアをする保健スタッフの技術の向上のための研修を実施、さらに病院と保健センター間のケアに関するマニュアルを作成・導入しました。その結果、患者の保健センターでの受診に関する満足度は改善し、また臨床的な健康状態も病院と保健センターでは差異はない、という結果が出ました。

このフェーズⅠで確立した地域病院と保健センターが協働でHIV感染者をケアする仕組みをサンパトンモデルと名付けました。

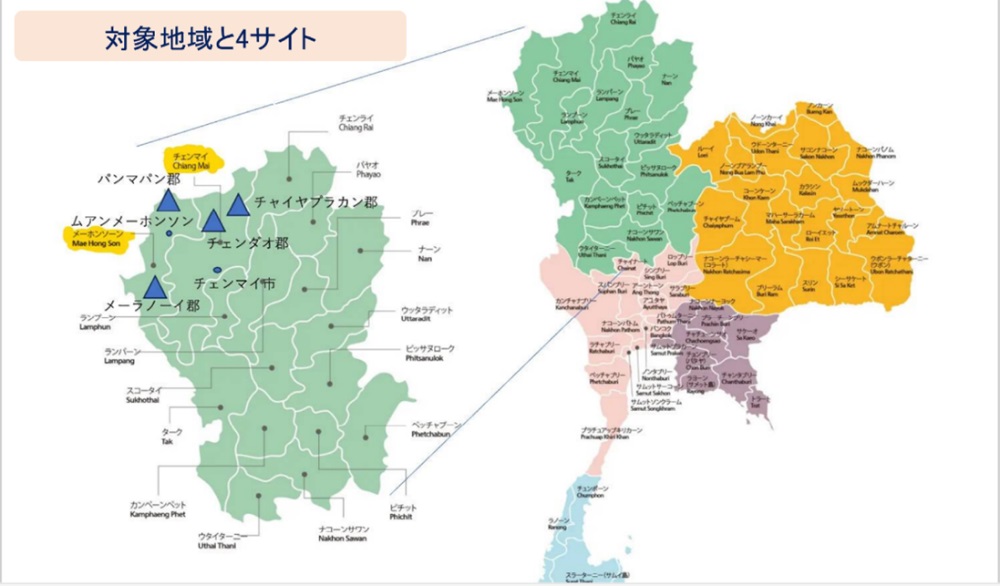

フェーズⅠ 保健センタースタッフの病院実習の様子

フェーズⅠの成果をチェンマイ県の他郡とメーホンソン県に普及するため、フェーズⅡが2024年7月より開始。対象となる4サイトは、チャイヤプラカン郡、チェンダオ郡、パンマパン郡、メーラノーイ郡です。地図からも分かるように、4サイトはミャンマー国境沿いの山岳地帯にあり、患者の中には何時間もかけて町の病院に定期的に通っています。サンパトンモデルを普及することで、患者が自分の家に近い保健センターで安定的・継続的にケアを受けることができるようになります。そして通院時間・受診時間の短縮、交通費の負担が減ることも期待できます。

しかし、実は保健センターに通うことに不安がある患者も少なくないのです。その理由は“スティグマ”です。スティグマとは、「差別」や「偏見」を意味します。HIV患者は、自分の家に近い保健センターに通院することで、親戚や地域住民にHIV感染者だと知られることを恐れています。

このスティグマを無くすにはどうしたらよいのでしょうか・・・

2月10日~14日に4サイトにて保健センタースタッフを対象としたHIV感染者ケアに関する研修が行われました。日本からは本事業のプロジェクトマネージャーである杏林大学の北島 勉教授とHIV診療専門家として東京医科大学の平井 由児教授が参加されました。平井教授は、“HIV/AIDS BESIDES OF YOU”というテーマで講義を実施。HIVケアに不安を感じるスタッフに対し、HIVが検出感度未満なら、感染しない等、数値的な根拠を示しつつ不安を取り除くための講義をしてくださいました。また患者と対等に接すること、ケアをするスタッフ自身がスティグマを持たないことの重要性を力強い言葉と声で伝えていました。

HIV感染者の担当医師と話す平井教授(左)と北島教授(右)

またタイのローカルNGOは、“スティグマ”に関するワークショップを実施。楽しく、興味深いファシリテーションで活発なディスカッションが展開されました。

“スティグマ”ワークショップ

この研修後、病状が安定し、また自身が保健センターへ通うことを希望する患者を、病院から保健センターへ紹介(リファー)し、保健センターでの受診が始まります(半年に1回は病院による診察は継続)。開始後は様々な問題、悩み、またグッドプラクティスが出てくることでしょう。それらを4サイト間で共有し、対応策を共に考える機会を3か月に1回Zoomミーティングで行う予定です。保健センタースタッフを孤立させない取り組み、仕組みを考えることが本事業の成功の鍵となっていくことでしょう。

今回の研修を通し、本事業に関わる様々な方からの声をお聞きしました。皆さんもぜひ聞いてください。

●Phatsara Salihさん チェンマイ局衛生局 運営委員会委員

チャイヤプラカン郡サイトは、チームワークが素晴らしい!ワーキングメンバーがお互いを尊重し、上司と部下が対等に話し合える環境があります。

●メーラノーイ郡サイト 保健センタースタッフ

リファーを最初に聞いた時は不安に感じましたが、本研修に参加し、業務内容が明確になり不安はなくなりました。でもスティグマが心配です。私が勤務する保健センターは親戚が近くに住んでいる家族が多く、なぜ保健センターに通っているのか、噂になることも。スティグマへの対応が課題です。

メーラノーイ郡サイト 保健センタースタッフがリファー開始前の心境を話す様子

●Rattanasit Tharaphiphat先生 パンマパ病院 HIV担当医

私が担当するHIV感染症の患者のうち7~8割は症状が安定しています。安定している患者は、医師による診察は1~2回/年だが、薬は2か月分しか渡せないため、薬をもらうためだけに2か月1回病院に来てもらっています。一番遠くに住む患者は往復6時間かけて通院しています。安定している患者の中から保健センターにリファーする候補者を選び、リファーの打診をする予定です。早ければ3月から保健センターへの通院を開始します。

サンパトンモデルを参考に、抗レトロウイルス療法(antiretroviral therapy:ART)を受療している患者紹介のための基準を各サイトで定めました。今後は、この基準を満たした患者に声をかけ、希望する方が保健センターでARTを受療できるようにしていきます。各サイトで、病院のHIV診療チームと保健センターのスタッフが連携し、ケアを提供していけるよう、カウンターパートと活動を続けていきたいと思っています。

プロジェクトマネージャー 杏林大学 北島 勉教授

いよいよ開始されるHIV感染者の保健センターへのリファー。今後の4サイトでの活動もご注目ください!

◆杏林大学の広報記事はこちらから: https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/news/1205/

◆本事業の案件概要はこちらから:案件概要表

scroll