【長野県】多文化共生を「じぶんごと」に~「多文化共生Mirai会議in信州」を開催~

2025.08.08

長野県内の在住外国人数は約4万7千人(2024年末時点)であり、10年前の約1.5倍に増加する中、国籍や文化などの異なる人々が、違いを認め合い多様性を尊重する多文化共生社会の実現が一層重要となっています。 こうした現状をふまえ、多文化共生に向けた県民の意識醸成を目的として、2025年7月26日、長野県主催、JICA共催により、長野市にて「多文化共生Mirai会議in信州」の第1回目が開催されました。会議には10代から80代まで幅広い世代の34名が参加しました。会場には、学生、地域住民、行政関係者、外国につながる方など、多様な背景を持つ人々が集まり、開始前から和やかな雰囲気で言葉を交わしていました。

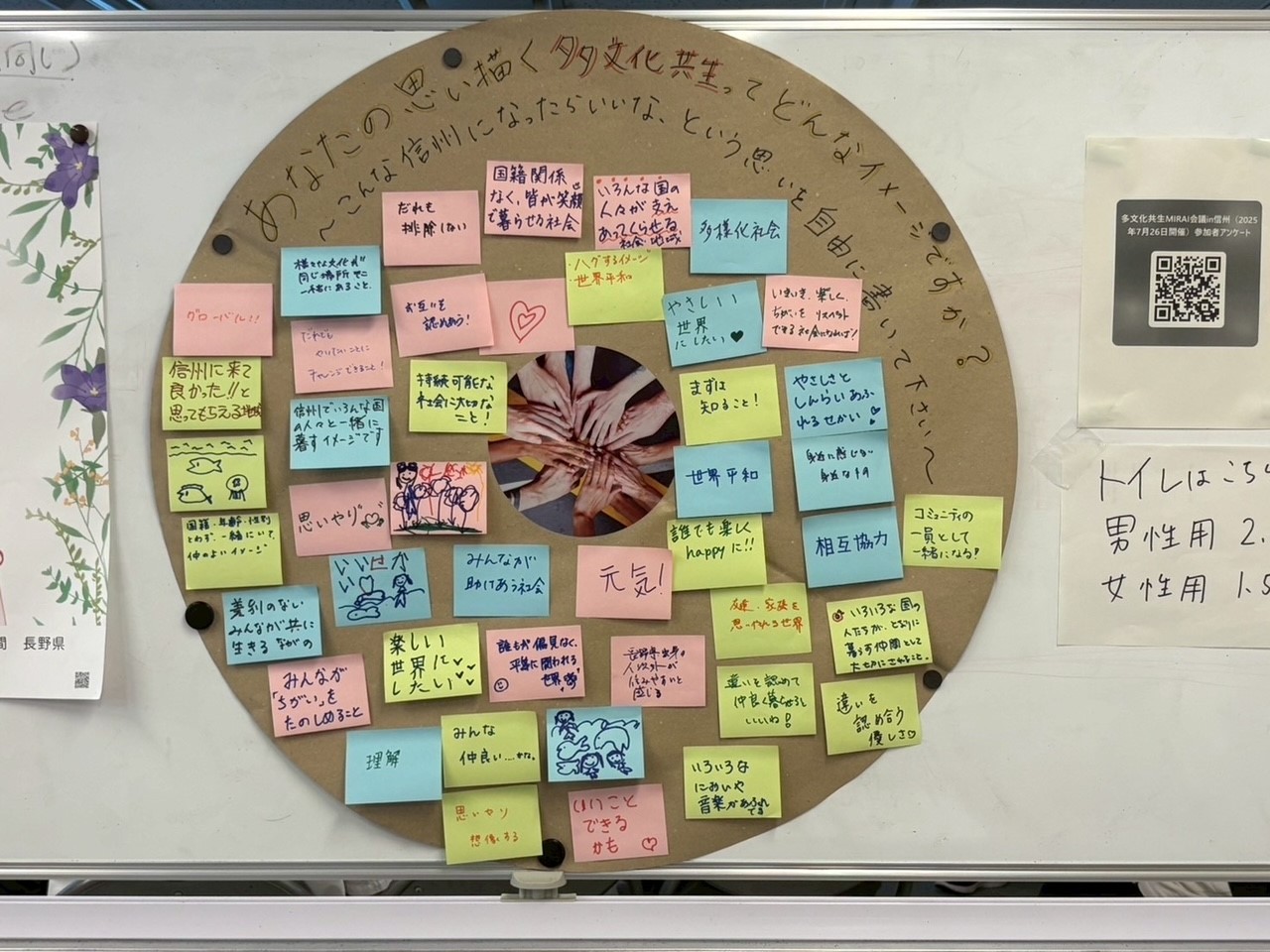

受付後に書いていただいた、「あなたの思い描く多文化共生ってどんなイメージですか?

~こんな信州になったらよいな、という想いを自由に書いてください~」

という問いには、以下のようなあたたかな言葉が並びました。

・信州に来てよかった!と思ってもらえる地域

・やさしい世界にしたい!

・差別のない みんなが共に生きるながの

・国籍・年齢・性別関係なく皆が笑顔で暮らせる社会

・だれも排除しない etc

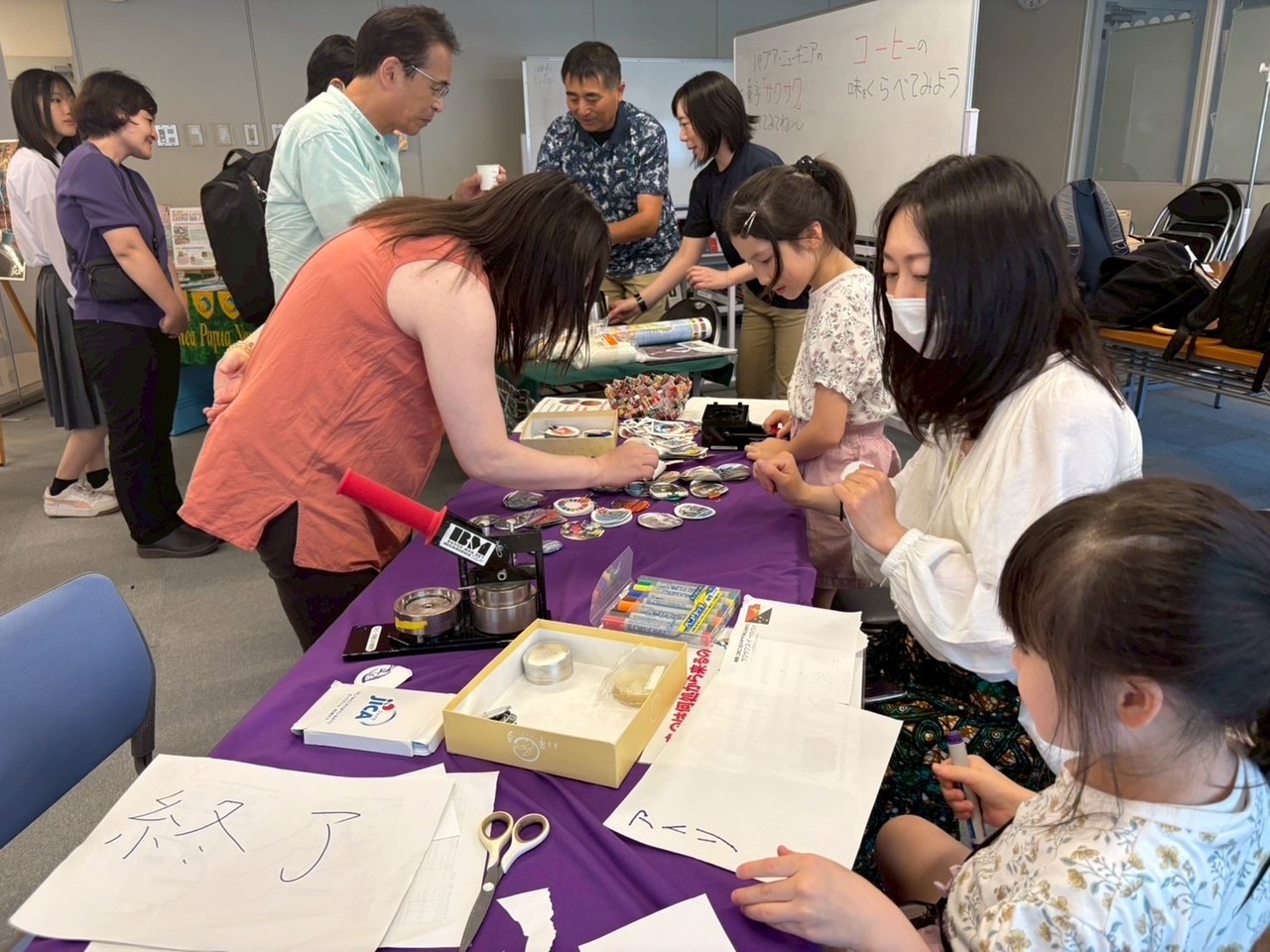

また、長野県青年海外協力隊OB会の皆様には、パプアニューギニアのお菓子「サクサク」試食やコーヒーの原産国当てクイズ、協力隊経験者提供の写真をもとにした缶バッジコーナーも用意していただきました。参加者の皆様にとって、協力隊経験者から直接協力隊の活動内容や経験を聞けるのは貴重な機会で、皆さん興味津々でした。OB会の皆さま、ありがとうございました。

あなたの思い描く多文化共生ってどんなイメージですか?

JICA海外協力隊経験者が撮った途上国の写真で缶バッジ作成

第一部「わたしのストーリーが信州を変える~多文化共生のリアルと可能性~」では、地域で多文化共生に取り組む4名の登壇者が、それぞれの経験や視点から「共に生きる地域社会」について語りました。日本で育ったバングラデシュ出身長野県立大学2年生のラフマンさん、信州大学に留学し子育て中のベトナム出身のグエンさん、JICA海外協力隊経験者で「地球人ネットワークinこまがね」で多文化共生に向けた地域づくりに取り組む安部さん、同じくJICA海外協力隊経験者で現在小海町地域おこし協力隊として地域の多文化共生推進に取り組む圓山さんからの意見や、地域に根差した取り組みのエピソードに、参加者は時折頷きながら耳を傾けていました。

ベトナム出身のグエンさんと多文化共生係小林係長。

第一部の様子。

「来日当初の大変だったことに対し、どう対処されましたか?」の問いに、 「悪目立ちしてしまうこともあったが、『それが個性だ』と友達に言ってもらえた。自分の特 性を受け入れること、発想の転換が壁を乗り越える鍵になった。」と話すバングラデシュ出身のラフマンさん。

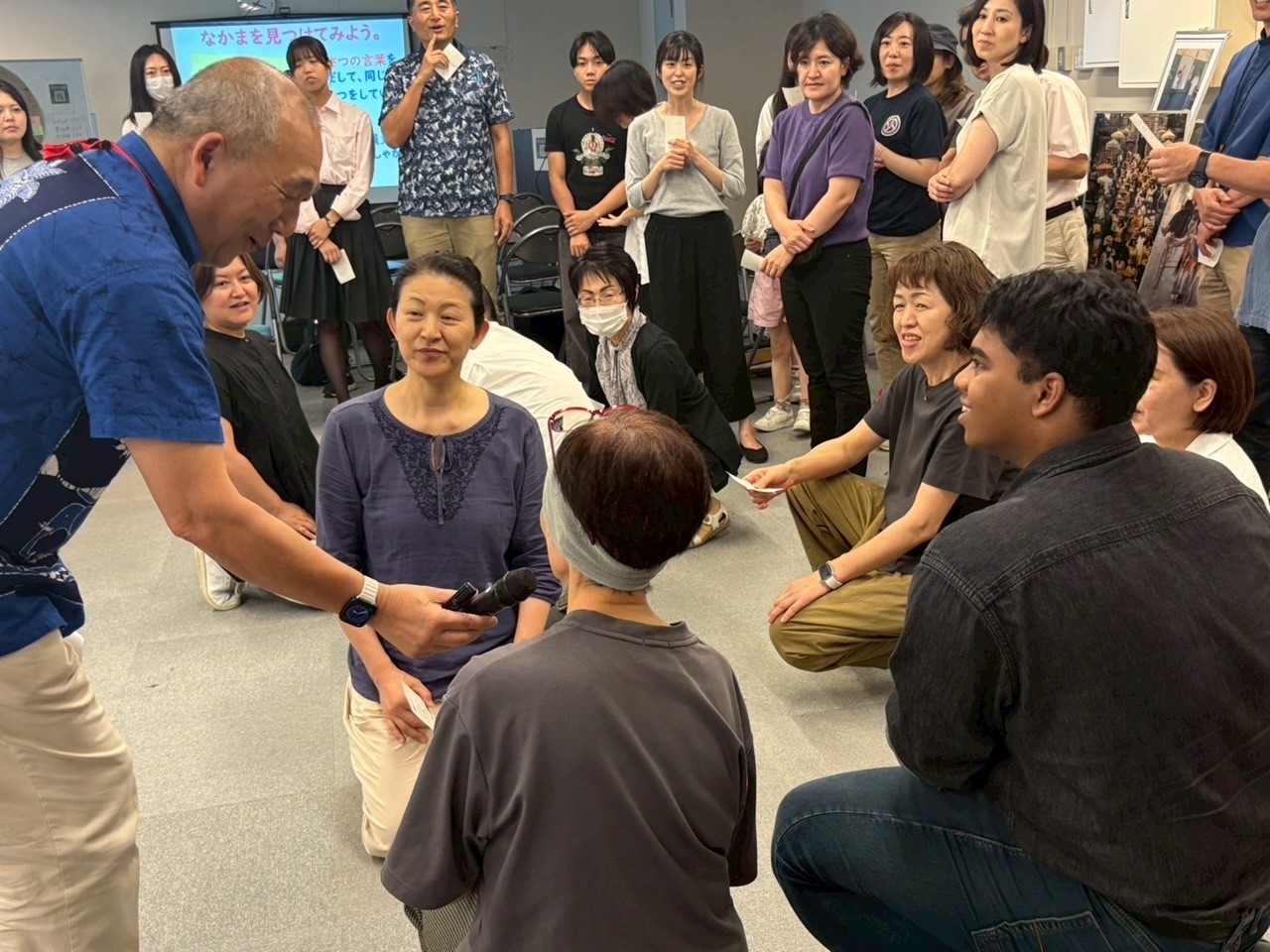

第二部では佐藤利春さん(JICA海外協力隊経験者)をファシリテーターにお迎えし、ワークショップ「世界がもし100人の村だったら~想像してみよう、違いの中で起きること~」を行いました。配布されたカードを用いて、世界の人口構成や格差、富の分配、二酸化炭素排出量、少数言語と多数言語のあいさつ等を視覚的に体感しました。

「アジアに二酸化炭素排出量が多いのはなぜ?」「“世界の工場”へはどこの国が注文?誰が消費している?」

といった佐藤さんの問いかけに参加者はどんどん考えを深めていきます。初対面同士でも自然と笑顔になり、驚きや問いかけの声が交わされていた様子が印象的でした。

疑似的に富を持つ国、持たざる国の立場に立つこと、文字が読めないとはどのようなことかを体感すること、「私は日本に暮らせてよかった」で終わらない視点を持つことなど、参加者自身の中に多くの問いや気づきを残したワークショップとなりました。

テンポよく参加者の皆さんに質問を投げかけるファシリテーターの佐藤さん。

「なぜ貧困は連鎖してしまうのか?」隣の人と話してみましょう!というワーク。初対面同士でも問いを投げかけます。

会議に参加した方からは次のような声が寄せられました。

・異文化理解や多文化共生に興味があって学んでいるけれど、私以外にもたくさん興味がある人がいて、より良い未来になれそうだなと思いました。

・持っている者と持たざる者との間で、支援に対する意識が違うことがわかった。例えば、持たざる者は「もっと支援して欲しい」と考えているのに対し、持っている者は「こんなに支援したのに」 と考えている。

・信州の地域社会の課題から解決しようとする姿勢の大切さを知りました。

・少し自分とは距離を感じていたテーマであったが、身近になりました。

・長野県で生活する者として、外国人の方々へのアンテナをたてながら自分にできることをしていきたいです。

集合写真は「ハイ、チーズ!」ではなく、全員で「ミライ!」と声を出したおかげか、良い笑顔で撮れました。

多様な人々が安心して暮らせる信州を実現するためには、一過性のイベントで終わらせず、地域全体で「共に考え続ける姿勢」が欠かせません。その過程において、異文化の中で暮らし、課題解決に取り組んだJICA海外協力隊の経験と広い視野は、地域にアプローチする大きな力となることを、今回協力隊経験者の方にも協力頂き、イベントを実施したことで、改めて感じました。

今回の「多文化共生Mirai会議in信州」が、県内の皆様にとって、多文化共生を考えるきっかけとなれば幸いです。「多文化共生Mirai会議in信州」の次回開催は11月を予定しております。またの参加をお待ちしています!

scroll