第五回JICA海外移住「論文」および「エッセイ・評論」受賞者インタビュー第1弾

2025.02.10

2024年12月に、第五回JICA海外移住「論文」および「エッセイ・評論」の授賞式を行いました。授賞式に参加された大島正裕さん(「エッセイ・評論」部門 最優秀賞受賞)と小迫孝乃さん(「エッセイ・評論」部門 優秀賞受賞)に大野館長がインタビューをしました。インタビュー内容を全3回に分けて、ご紹介します。今回は、大島さんのインタビューです。皆さんもインタビューを読んで、ぜひ第六回にご応募ください!

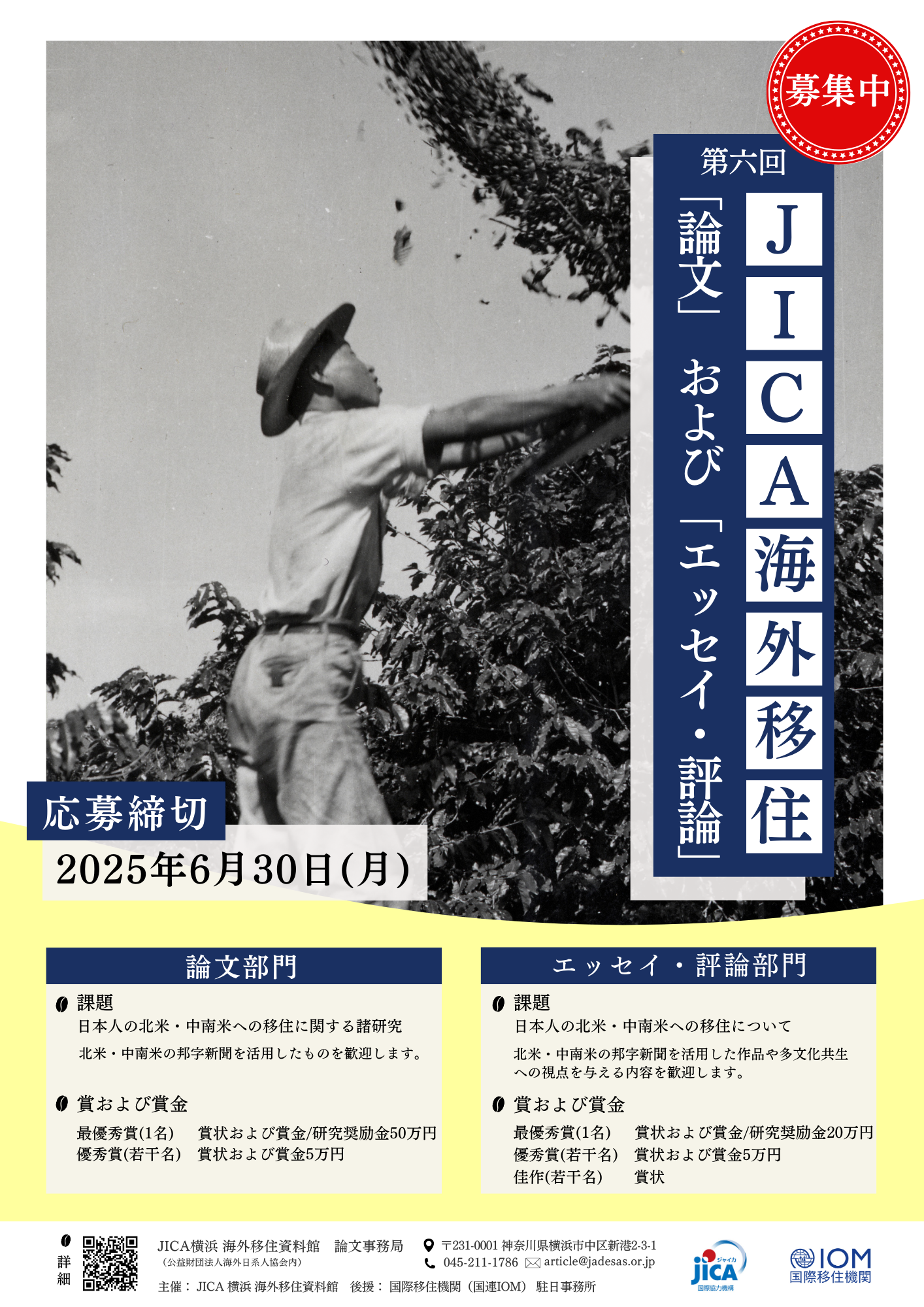

【募集要項】

大野裕枝館長(以下、大野):この度は受賞おめでとうございます。今回、受賞されたお二人とも、一人の人間の人生に焦点を当てており、現地で苦労しながら生活をされた様子が描かれています。それに加え、彼らを取り巻く政治・経済も含めた状況がとても分かりやすく、移民に興味を持つきっかけを与える作品でした。私自身も感情移入しながら読ませていただきました。大島さんは、ボリビアに移住した下瀬甚吉について書かれましたが、このテーマを選んだ理由は何でしたか?

大島正裕さん(以下、大島):ボリビア・アマゾンのリベラルタという町は、20世紀の初めにペルーから日本人が流れ、集まってきた場所です。当時は、米国で自動車産業が始まったばかりで、タイヤ製造のため、アマゾンの天然ゴムの需要が高まっていました。町は、ゴム景気に支えられていましたが、1920年代ぐらいにはゴム産業が停滞していき、町も衰退していきます。各地に移動する人が多かった中で、リベラルタに残り、そこで一生を終えたのが下瀬甚吉です。

彼には、ペドロ・シモセというボリビア屈指の詩人の息子がいます。父親に対する敬意を強く表しており、そこから下瀬甚吉とはどういう人間だったんだろうと興味を持ちました。

1910年代の地元の新聞や日系人協会の議事録を読んでいくと、下瀬甚吉の名前がいくつも出てきて、大変驚きました。現地に溶け込もうと悪戦苦闘している様子が断片的でしたが分かりました。生真面目で誠実な明治男だったんだろうという気がしています。そこに昔の日本人のダンディズムを感じることができました。

「エッセイ・評論」部門 最優秀賞受賞 大島正裕さん

大野:日本人のダンディズムとおっしゃいましたが、彼はクリスチャンになったと聞いています。現地に溶け込もうという思いからだったのでしょうか。

大島:もしかしたらクリスチャンになるということは、彼にとって苦渋の決断だったかもしれません。一つ言えるのは、現地との関係を非常に重視していたということです。自分たちのやり方をずっと貫くのではなく、現地社会との関係を模索し、溶け込んでいったのではないでしょうか。

日本とボリビアは1914年に国交を開始しましたが、当時は日本の公的機関がなかったので、日本人協会でなんとかしていこうとします。そこで最大限利用したのが、ボリビアの独立記念日や日本の天皇誕生日でした。そのようなイベントに、パン食い競争や相撲などの日本的な行事を行い、現地の人にアピールをします。この涙ぐましい努力が実を結び、のちに普通、民間人は呼ばれないような現地の会に下瀬甚吉が招待されることとなります。地元社会との関係を必死に作ろうとした彼が、寡黙に喜んでいる姿を想像し、感動しました。

大野:このような歴史の上に、今の日本とボリビアの関係があるということは知っておくべきですね。

(第2弾につづく)

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)). 国際協力機構 地球環境部. 防災第一チーム. 1.案件名. 国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)). 国際協力機構 地球環境部. 防災第一チーム. 1.案件名. 国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)). 国際協力機構 地球環境部. 防災第一チーム. 1.案件名. 国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)). 国際協力機構 地球環境部. 防災第一チーム. 1.案件名. 国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)). 国際協力機構 地球環境部. 防災第一チーム. 1.案件名. 国 名: フィリピン共和国.

scroll