【埼玉】あなたの当たり前は誰かの当たり前?~多文化共生の第一歩を考える~@共栄大学

2024.12.04

2024.12.04

もしたった一人で言葉も習慣も分からない国で生活をすることになったら…?

日本に来たばかりで日本語が分からない児童・生徒の皆さんは、どんなことに困っているのだろう…?

マイノリティの心情を理解し、自分たちの「当たり前」について考える講義を、埼玉県の共栄大学で実施しました(講師:JICA東京 国際協力推進員(外国人材・共生)鈴木 歩未)。

まずはマイノリティの心情理解動画を視聴。ペルーの学校に転入したばかり、スペイン語も分からない日本人高校生の目線で撮影されているこの動画は、2022年度1次隊でペルーに派遣されていた、埼玉県川越女子高校(現在)の吉田先生が、現地で撮影したものです。

動画を見終わった学生からは、自分がこの状況になったら

「ちゃんと話したくても毎回つまずいてしまうので大変そう…」

「誰にも頼れずに意思疎通ができない。この状態が続いたら学校に行きたくなくなっちゃう」

などの感想が出ていました。

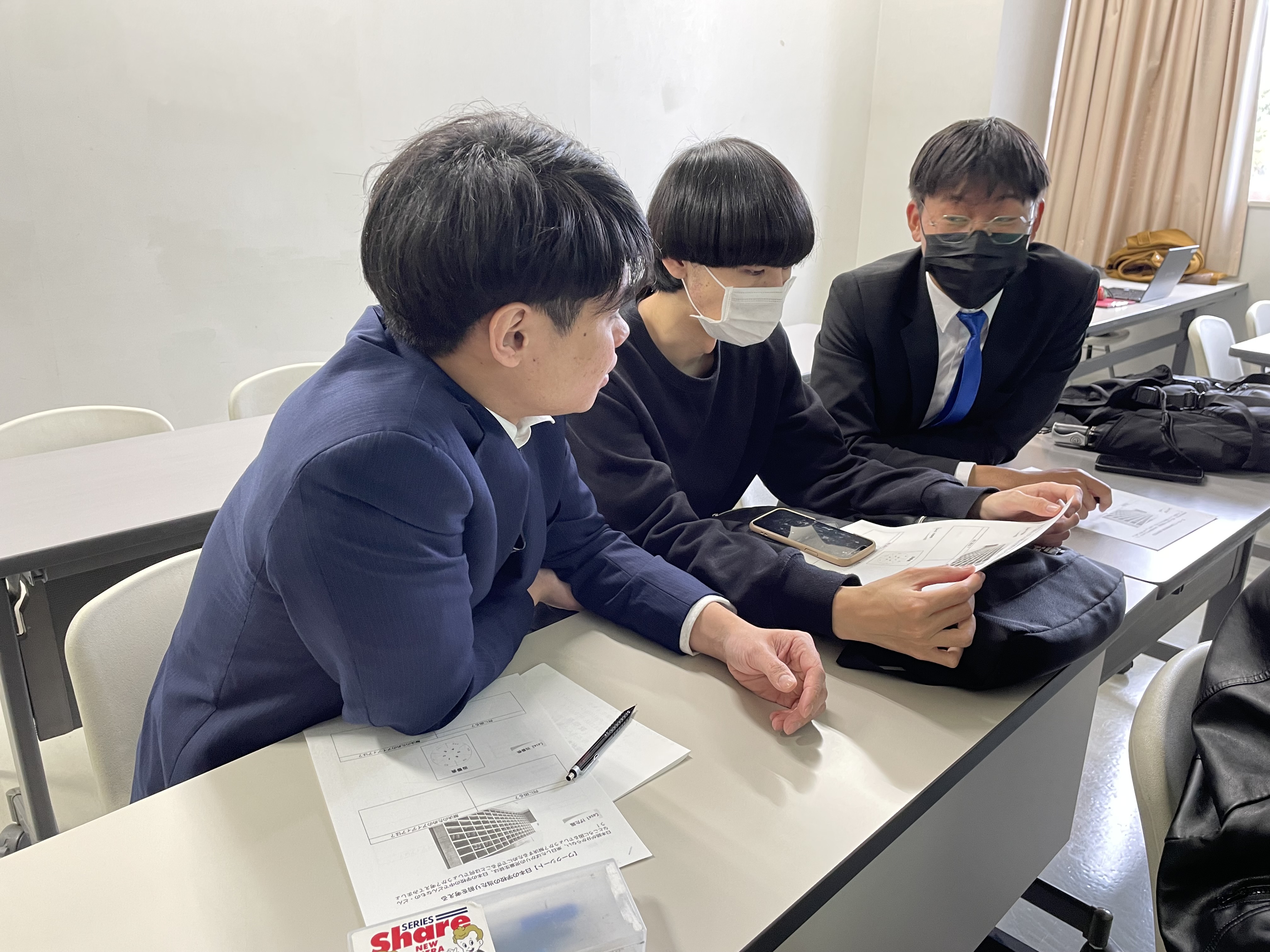

自分がその場にいるつもりで動画を視聴します。

さらに、この状況を解決するためにどんなサポートがあれば良いかを考え、

「言語のサポート(スマホ翻訳等も)があれば良い」

「孤立感があったから、一緒にいてくれる仲間がいると良い」

「教室に何の表示もなかったから、何か目印があると良い」

と、色々なアイデアを出していました。

どんなサポートがあれば良いのだろう…?

次はワークシートで考える時間です。

日本語がまだ分からない高校生が、日本の高校に入学してきたら…。私たちが当たり前に使っているげた箱や当番表、何に困るでしょうか?何かできることはあるでしょうか?

共栄大学の学生さんの回答を一部ご紹介します!

【げた箱】

何に困る?

→ 何を置けば良いか分からない。

解決のためのアイデア

→ 字ではなく絵などを貼ると分かりやすい/色分けして出席番号を大きく書く/先生達がやり方を見せる

【そうじ当番表】

何に困る?

→ そもそもの見方や使い方が分からない

解決のためのアイデア

→ 氏名を書き入れたり、掃除用具等のイラストを書いたりする/難しい言葉ではなく簡単な日本語にする/表の意味が分かるように説明する

等々…。ちょっとした工夫・心配りで、日本に来たばかりの高校生ももう少し過ごしやすくなるかもしれませんね。

日本の学校の「当たり前」について考えると…

日本語は文字を習得するのも一苦労。アルファベットではない、全く違う文字の言語を学ぶってどんな感じなのでしょう。

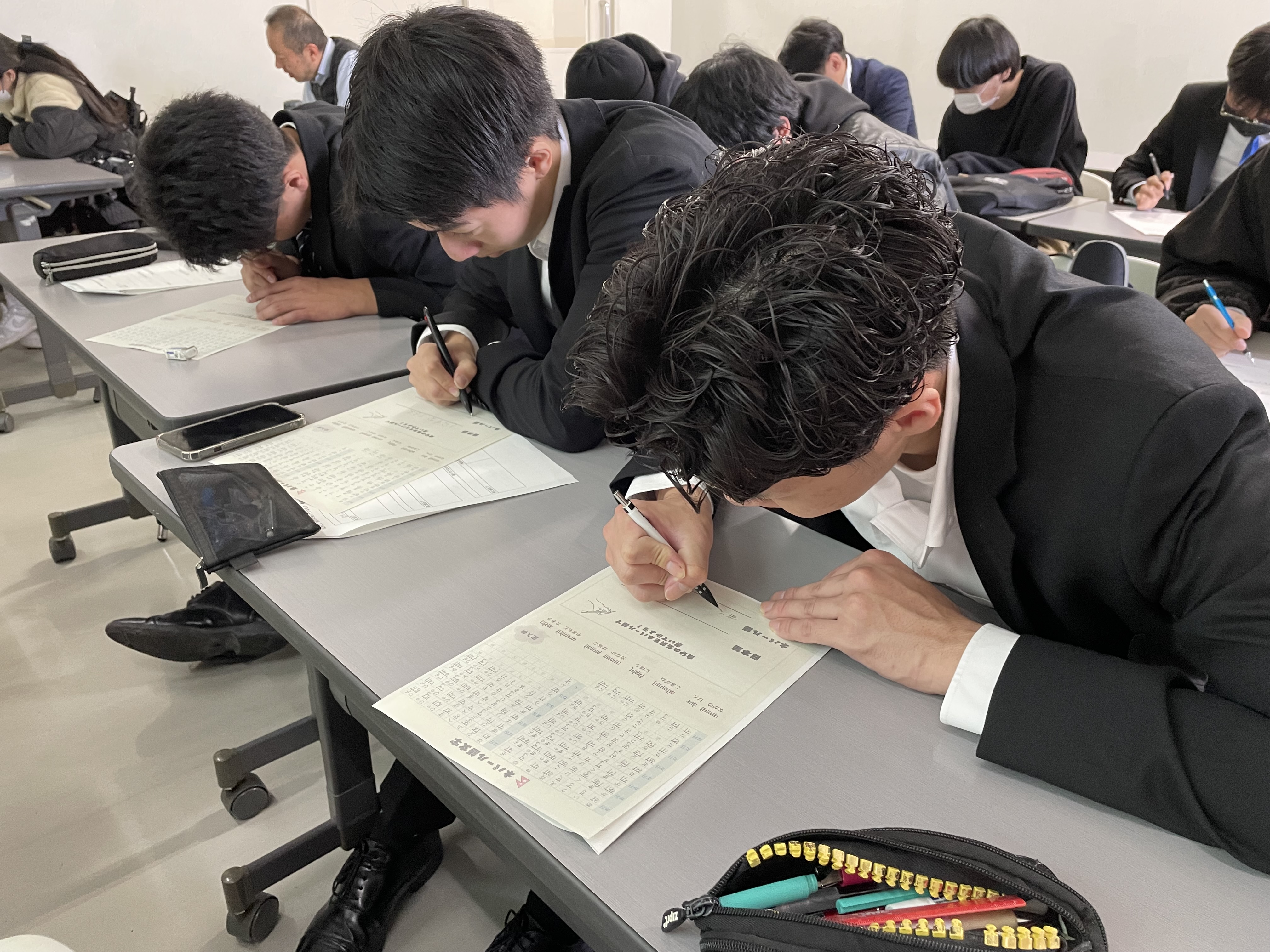

今回は、ネパール語の五十音図を配布して、それぞれが自分の名前をネパール語で書くという体験をしました。(ネパールからの留学生にはクメール語で挑戦してもらいました!)

「むずい!」「訳わからない…」と必死に自分の名前を書いていた学生達。日本語を学習している人の気持ちを理解する時間となりました。

始めて見るネパール語の文字に苦戦…!

今回の授業は、共栄大学国際経営学部国際経営学科小林ゼミの3、4年生(13名)を対象に実施しました。普段は開発途上国の課題を解決するための、開発協力について学んでいる皆さんですが、3年生はこれからクルド難民の受け入れの多い川口市の取り組みと、春日部市の移民の状況について調査する予定とのことです。

今回の授業が、少しでも学生の皆さんの今後の活動のヒントになることを祈っています!

小林ゼミの学生さんと、鈴木推進員(前列中央)

scroll