【千葉県】教師海外研修 授業実践レポート① 千葉県市川市立宮田小学校

2025.11.10

2025.11.10

近年、グローバル化により学校現場において多国籍の児童が在籍することが当たりまえになる中で、異なる文化や価値観を持つ人々と共に生きる力がより一層求められています。

市川市立宮田小学校では、5年生の総合的な学習の時間で70時間かけて国際理解を深めるための授業を”The world begins here – from global to local-”という単元の下で展開しています。

エネルギッシュな5年2組の担任を務める執行先生は今年の夏にJICAの教師海外研修(教師海外研修 | 日本国内での取り組み - JICA

)に参加し、タンザニアを訪れました。教師海外研修で得た自身の経験を、現地に行くことができない児童たちに臨場感を持って追体験して気づきを得てもらうために、現地で撮影した写真や動画を使ってタンザニアの様子を伝えました。児童たちは「あ!先生いる!」「クラスの人数多い!」「ご飯おいしそう!」など写真や動画を通して様々な意見を交わしていました。

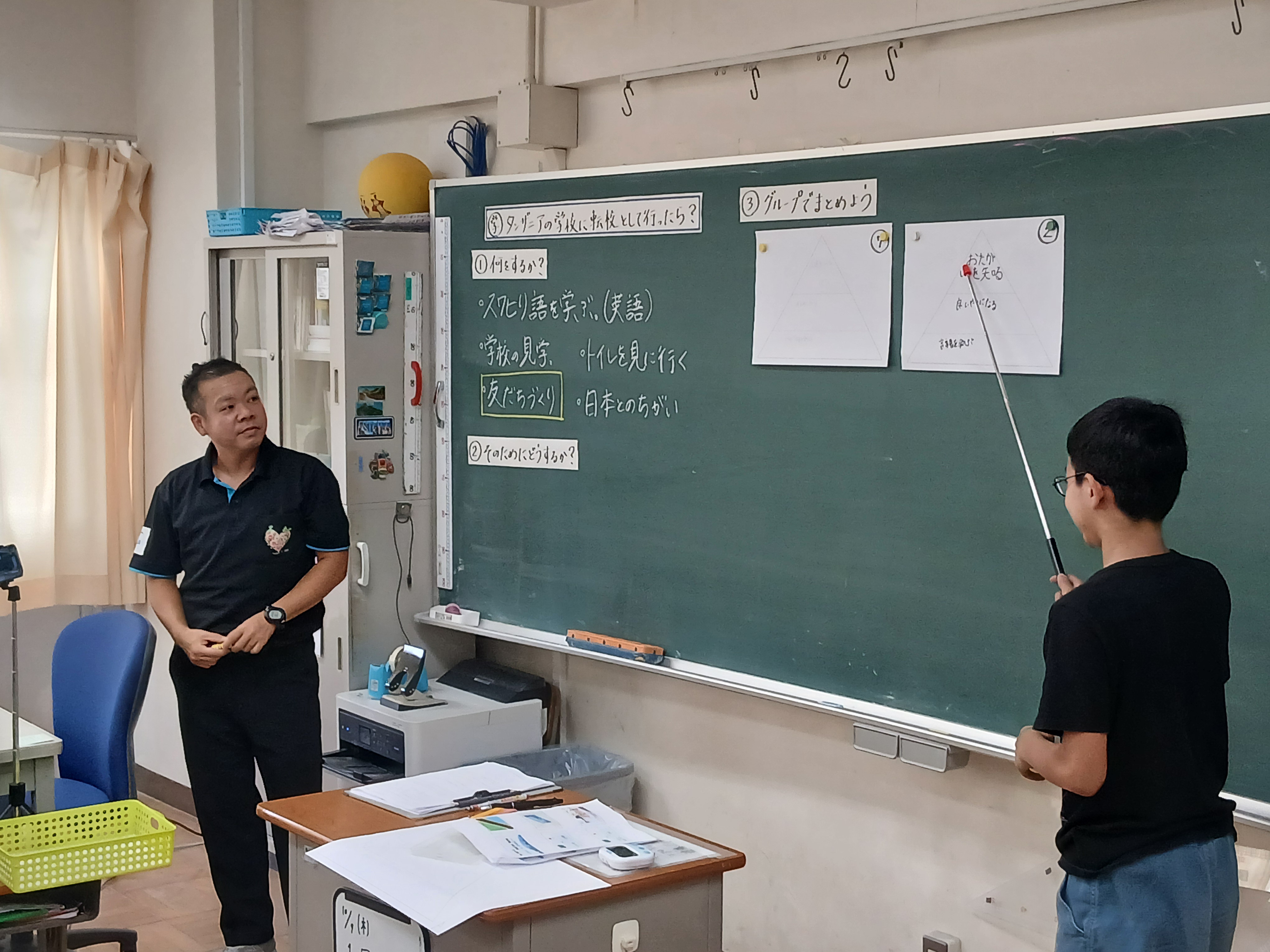

今回の授業では、「もし自分がタンザニアの学校に転校したら?」という視点から、友だちづくりのために何をするかを考え、そのために必要なことの優先順位をピラミッド形式で考え、グループで話しあい発表しました。

どのグループも意見が飛び交い、時間が足りないほどの盛り上がりを見せていました。

今回の授業で特に印象的だったのは、「スワヒリ語や英語を覚える」といった言語学習の必要性が数多く挙げられたことです。言語をあくまでも手段としてとらえている児童が多く、最終的な目的を、「心をつなぐ」「相手と自分の気持ちが同じになる」「お互いを知る」などという日本でも他国でも変わらない、人とのかかわり方や飛び込む精神にしていたことです。

この授業は、「友だちを作る方法」という自分の生活や身近なことを通して、異なる文化や世界とのかかわり方を考える機会となりました。児童たちは互いの意見を尊重しながら学んでいて、「異なる背景を持つ人々と共に生きていくことについて理解してほしい」という執行先生の思いが体現された授業でした。

グループ内で決まったことを全体へ発表

授業を見学して感じたのは、宮田小学校5年生の児童たちが持つ多文化共生や国際理解への視野は、これまでの授業や日常生活のなかで着実に育まれてきたものであるということです。

これまでにも児童たちは多くの方々から海外につながる話を聞いてきました。担任の執行先生は、今後、タンザニアと中国の子どもたちとオンラインで交流する機会をつくり、授業で自分たちで考えてみたやり方で友だちができるのか実践してみよう、と語っていました。(国際協力出前講座 | 国際協力について - JICA

)

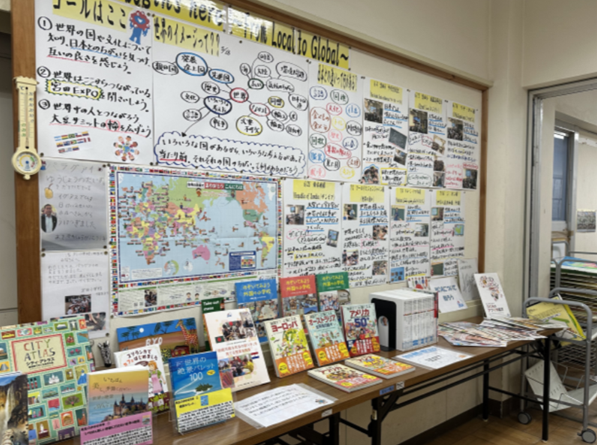

さらに驚いたのが、廊下にあった「国際コーナー」です。世界各国の絵本や写真、JICAが作製している教材・国際協力の取り組みの紹介(教材を探す | 国際協力について - JICA

)に加え、世界についての様々な本、アクセサリー…それらがギュギュっと集まった小さな世界がここに広がっていました。

児童たちは授業でさまざまな人と話し、いろいろな世界に触れ、また日常生活の中でも自然と世界とつながるきっかけを得ています。子どもたちにとって、まさに ” The world begins here”、ここ宮田小学校が世界の入り口になっているのではないでしょうか。

学びを実践にし、異言語の人と一緒に生きていくこととは?またそのために自分のできることは?ということを、授業を通して児童にジブンゴトとして考えてほしいと話していた執行先生が、児童に対してどのようなことを伝えていくのか今後のご活躍が楽しみです!

廊下には学校生活の中で自然に国際的なものに触れることができる環境が整っています !

(文責)小西玲寧 菅澤愛奈

scroll