地域が国際化し学校や職場の多文化が進むなか、多文化共生社会づくりに必要なこと

2024.09.17

-

- 東京センター 次長 湯浅 あゆ美

多文化共生社会の実現には、異文化理解と相互尊重が不可欠です。日本で働き、暮らす外国人材が増えるなか、ステレオタイプに陥らずに、個々の多様性を尊重することが求められます。JICAのプログラムや取り組みを活用して、教育現場での多文化共生の推進をぜひ進めていきませんか。

日本の経済・生活において外国人材の活躍が不可欠とされています。2040年には、労働市場で97万人の外国人材が不足するという試算

もあります(2030/40年の外国人との共生社会の実現に向けた調査研究予測更新版)。このような背景から、日本政府は「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を打ち出し、日本が就労や生活の場として「選ばれる国」となることを目指して、政府全体で包括的な取り組みを進めています。

しかしながら、外国人材を受け入れる際には、ある種のステレオタイプが生じるリスクもあります。「A国のB地方出身者はCの特徴がありD職に適している」といった表現がその一例です。こうした情報は無意識の偏見や差別につながりかねません。例えば、外国で「日本の【皆さんの出身地】の人は〇〇仕事に適している」といった表現があれば、多くの日本人も違和感を覚えるでしょう。こうしたステレオタイプは、個々人の多様な特性や経験を無視し、一律なイメージで捉えることにつながるため、偏見や差別の原因となり得ます。

外国の文化慣習や教育制度などについての全体的な知識を得ることは引き続き重要です。しかし、それと同時に、私たちが日常で接する外国人一人ひとりをステレオタイプで捉えないようにすることも同じくらい大切です。そのための有効な方法の一つは、実際に異文化を経験することや、異なる背景を持つ人たちと直接交流することです。特に、これからの多文化共生社会を担う子どもにとって、そのような経験は非常に価値があり、ステレオタイプを乗り越える力を育むことができます。

私の娘の経験はその一例です。私の海外転勤により、彼女の学校環境は突然変わりました。クラスメイトはアフリカ、アジア、中・東欧など様々な地域の出身者で、多文化共生の環境でした。以前は日本語のみで日本人との交流しかなかった娘も、「『アジア人への偏見があって、英語ができない自分はいじめられるかもしれない』と思っていた自分の予想こそがステレオタイプ的な考え方で偏見だった」と気づいたそうです。クラスメイトたちは、国籍、肌の色、語学力に関係なく温かく迎えてくれたことで、「私たち子ども達は偏見のない世界を作り出せると信じることができた。みんなにも世界に飛び込んで欲しい」と、帰国後の英語スピーチ等でも、彼女はこうした経験と想いを発信しています。

このように、実際に異なる背景をもつ個人と向き合う経験を積むことが、「A国人とはこうだ」といった一般的な偏見やステレオタイプを持たない考え方を育む大きな助けとなります。娘はたまたま海外に住む機会がありましたが、日本にいながらでも、学校の教室にいながらでも「世界に飛び込む」経験は可能です。JICAでは、こうした多文化理解を深めるための様々なプログラムや取り組みを提供しています。

以下に、JICAが実施している教育関係者に参考としていただける最近の調査の結果や、教員や子どもたち向けの取り組みについていくつか紹介します。それ以外にもJICAは国内各地で多様なプログラムを実施していますので、ぜひお近くのJICA国内拠点のHPもご参照ください。

2023年、国立教育政策研究所とJICAは、韓国、カナダ、英国、オーストラリアを訪問し、日本と同様に多文化共生が進む国々における取り組みを調査しました。各国では「国際化する教室」において、国際理解教育や多文化教育の必要性がますます高まっていることが分かりました。各国の取り組みはシンポジウム「答えの見えない世界を生き抜く子どもたちへ―学校・教育行政・社会にできること―」で紹介されており、YouTube動画も公開されています。

グローバルシチズンシップ・国際教育の国際調査シンポジウム

JICAでは、教員を開発途上国に派遣し、現地の現状や日本との関係を理解するための教師海外研修・国内研修を実施しています。参加教員に、事前・事後研修、授業実践を通じて得た深い学びを教室で共有してもらいます。過年度の報告書には、外国にルーツを持つ子どもたちが増える教室で、多文化共生やSDGsを考えるための学習指導案が掲載されています。教員向け研修でご好評を頂いている教材【動画】体験しよう:ことばが分からない学校で自分ひとりってどんな気持ちだろう? もこちらからダウンロードいただけます。

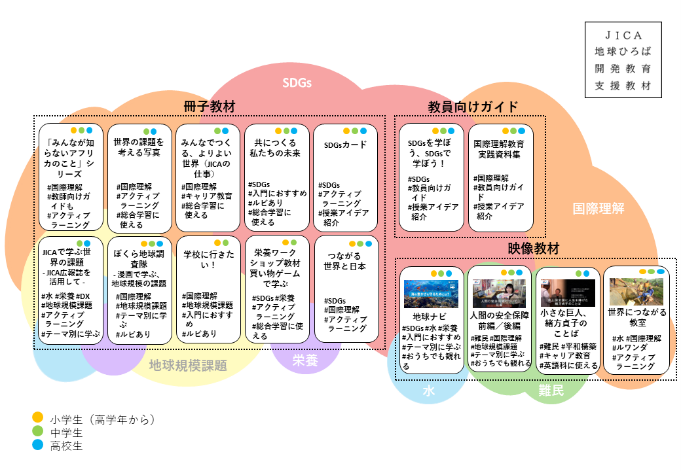

また、JICAウェブサイトに掲載されている「教材を探す」のページでは、子どもたちが開発途上国を理解するための補助教材・映像資料や、開発途上国11か国の教育制度・学校文化に関する参考資料なども紹介しています。「多文化共生を学ぶ情報~先生へのヒント~」では、学校で外国につながる児童生徒を受け入れる際や、先生に困りごとがあった場合に解決のヒントになる情報や、学校現場での、多文化共生の考え方に基づく教育に活用できるJICAのメニューや教育情報を参照できます。

ブログ掲載時点の「JICA地球ひろば開発教育支援教材」リスト

JICA東京では年間3000名以上の開発途上国の人材を受け入れて研修を行っています。その一環として、日本の学校で研修員が出身国について紹介したり、逆に日本の児童生徒が日本文化や地元を研修員に紹介したりする異文化交流プログラムを提供する研修員の学校訪問プログラムを実施しています。

他にも、日本の中学生がJICA東京を訪問し、JICAの研修サポートや研修施設のフロント業務の経験を体験することによって異文化理解を深める機会を提供している中学生の職場体験プログラムも実施しています。(最近の記事はこちら)

最後に、こういったプログラムに参加した、多文化共生社会を担う日本の子どもたちによる心強いメッセージを紹介します。「いろいろな国の研修員との交流を通じ、開発途上国の方も日本人と同じように日々の何気ない出来事に幸せを感じ、生き生きと過ごしていると感じました。今までは『話かけづらい』、『理解できない』という先入観がありましたが、言葉は通じなくても笑顔と優しさで繋がれると思いました。」

みなさんもJICAのプログラムや取り組みを活用して、教育現場での多文化共生の推進をぜひ進めていきませんか。

中学生の職場体験プログラム(研修サポート)

JICA研修員の学校訪問プログラム

scroll