“秘境”インド北東部のインフラ開発最前線!現地事務所長に聞く、アジアの結節点のいま

2023.10.04

「秘境」「陸の孤島」と称されるインド北東部で、地域間の連結性を改善して社会開発を促すため、総延長750キロ超におよぶ道路整備が進んでいます。これらの道路が整備されることで、インド国内の移動を容易にするだけでなく、隣接するバングラデシュなど周辺国との経済連携の強化にもつながります。雄大な自然と、民族・文化などの多様性があり、またインドにとってインドと東南アジア諸国連合(ASEAN)を陸路で結ぶ重要な玄関口であるインド北東部。その特徴とインフラ開発の現状を、JICAインド事務所の斎藤光範所長に聞きました。

インド北東部メガラヤ州

インドの東端に位置し、8つの州で構成される北東部は、その大半が山岳・丘陵地域で、数百メートルの谷や数千メートルの山々に挟まれた街や農村に人々が暮らしています。ミャンマーやブータン、バングラデシュといった国々と国境を接し、さまざまな民族が暮らしているため、言語や宗教をはじめとする文化的な多様性に富んでいます。

例えば宗教においては、インド全体ではヒンドゥー教徒とイスラム教徒がそれぞれ人口の82%と12%を占めているのに対し、北東部のミゾラム州やナガランド州などは、キリスト教徒が州の人口の90%近くを占めています。人々の顔立ちも、日本人など東アジアの人々に近い人も多く、インドのほかの州部とは異なる様相をもつ地域です。

多様性に富み、地域によって様々な顔を見せるインド北東部。

ミャンマーと国境を接するマニプール州

さまざまな少数民族が居住するナガランド州

州全体が山の中にあり、大きな街も山岳の尾根の上に位置するミゾラム州

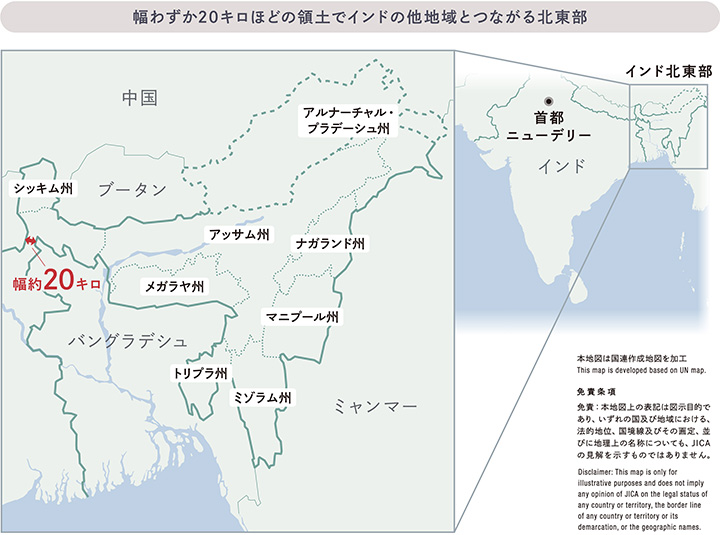

ただ一方で、前述したような山岳地域であり、インドの他地域とは幅わずか約20キロの細長い領土でつながっているという地理的状況のため、人やモノの移動が困難で、インフラ整備などの開発が行き届いていません。

道路インフラにおいては、山岳地帯の土砂災害対策のための山の斜面の補強や排水路整備に技術的・財政的な困難が伴うこともあり、整備が遅れている状況です。道路の舗装率は全体の3割(国内平均約7割)に満たず、国道に至っても片側1車線以上の道路の比率は約5割(同8割)にとどまります。このような貧弱な道路事情がこの地域への物資の安定供給や、地域住民の医療・教育施設へのアクセスを阻害しており、経済開発を妨げる要因の一つになっています。そのため、JICAは現在この北東部で、人々の生活の向上や地域の発展に向けた道路の整備事業を進めています。

「山の斜面沿いにくねくねと続く未舗装の細い道しかなかった山間地域に、十分な幅のある片側1車線の舗装道路が開通したことで、何時間もかけていた地方の村落から地域の中心都市へのアクセスが容易になりました。人やモノの移動がスムーズになり、地域の人々の暮らしが大きく変わる。そう実感しました」

今年4月、北東部トリプラ州の道路整備の現場に足を運んだJICAインド事務所の斎藤光範所長は、一部開通した道路を実際に車で走った実感を込めてそう話します。

地域の住民からも、「州都の病院に行くには、これまでバスを乗り継いで一晩かかっていたが、この道路のおかげで数時間で行けるようになった」「農産物を都市部に売りに行く際に、新鮮なうちに運べるのでありがたい」という声があがっているといいます。

トリプラ州の道路整備の現場を訪れたJICAインド事務所斎藤光範所長

整備前のインド北東部山岳地帯を走る国道。

山の斜面がむき出しで、落石の危険があった

写真提供:日本工営(株)

JICAが現在インド北東部で展開している道路整備事業は6件。同時並行で進められており、道路新設と既存道路の拡幅や改良を合わせ、その総延長は750キロを超えます。フェーズ1として2017年に整備事業が開始されたのは、ミャンマーに隣接するミゾラム州の南北に走る幹線道路と、バングラデシュと隣接するメガラヤ州西部の南北幹線道路の改良プロジェクトでした。昨年2022年にも、トリプラ州を縦断し、バングラデシュ第二の都市チョットグラムや、JICAによる支援で深海港開発が進むマタバリに至る道路に結節する、国道の改良プロジェクト(フェーズ6)が開始されています。いずれも北東部の地域内およびミャンマーやバングラデシュなどの周辺国との連結性を向上させ、人の流れや物流を活性化させるものです。

ただ、北東部での道路インフラ整備について、斎藤所長は、山岳地帯ならではの技術的な難しさに加え、建設前の計画段階にも困難があると話します。

「州ごとに異なる部族が多数派を占めており、州の中でも細かくコミュニティが分かれています。部族ごとに土地の権利に関する慣習が異なるため、用地取得や補償に向けた交渉に時間がかかり、予定通りに事業が進まないことも度々。インドの他の州ではあまり生じない問題も出てきます」

このような地域特有の事情もあるものの「この事業が完成したときの経済的な効果は計り知れない」と語る斎藤所長。そのため課題を一つひとつ解決しながら事業を進めていると言います。

そしてインドの山岳道路においては、これまで計画や斜面対策の方法などを定めたガイドラインがなく、適切な計画・建設に課題がある状況でしたが、JICAは、インドでの安全かつ持続的な山岳道路の整備に向け、日本の専門家やインドの道路交通省などのエンジニアらとともに設計基準や維持管理に関するガイドラインを作成。このガイドラインは今年出版されることになりました。

「このガイドラインの出版によって建設関係者が山岳道路の設計や施工を行う基準が確立されました。道路のみならずトンネルや橋などの設計・施工の基準としても活用される、大きな一歩となります」(斎藤所長)

実は、北東部の食べ物などは日本人に親しみやすく、斎藤所長は「北東部に行くと、ほっとする」と話します。「納豆と同じく豆を発酵させた食べ物にとうがらしを混ぜてごはんと一緒に食べたり、川魚を食べたりするなど、私たち日本人にとって親近感があります」。

前述したように顔立ちも日本人に近い人々が多いのですが、顔立ちや食生活のつながりだけではなく、この地域と日本とは歴史的なつながりがあります。第2次世界大戦末期の1944年、日本軍が、当時英国が支配していたインド北東部の攻略を目指して戦い、3万人超の死亡者と約4万人の傷病者を出したとされる、いわゆる「インパール作戦」の現場インパールは、現在の北東部マニプール州の州都なのです。「日本軍はインパールの占領はできなかったが、隣のナガランド州都のコヒマは約2か月にわたり占領した歴史があります。日本人の足跡として忘れてはいけない場所でもあります」。斎藤所長はそう語ります。

2021年からJICAインド事務所長を務める斎藤光範所長。インドには2006〜2010年以来2度目の駐在

「手つかずの自然が残っていて、例えば数百メートルの落差がある滝が点在するなど観光資源に恵まれているため、道路整備が進めば、この地域の発展の可能性は広がるはずです」と、斎藤所長は北東部の可能性についても話します。

インドは2014年、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国や東アジア各国との経済連携強化を目指した「アクト・イースト政策」を打ち出しました。ミャンマーと国境を接する北東部は、インドにとって東南アジアへの窓口であり、周辺国との連結性の強化は喫緊の課題です。この政策のもと、2017年には日印政府間で、インド北東部の協力を密に協議する「アクト・イースト・フォーラム」を発足させるなど、インド北東部の開発に注力しています。

「トリプラ州は、安定した経済成長を続けるバングラデシュと国境を接しているものの、通商や人の移動に制限があることで経済機会を逃しています。インド北東部にはこれといった産業がなく、地域の中だけで自立的に経済を発展させていくことが難しいため、いかに周辺国とつなげていくかが、この地域の開発における鍵になると考えます」(斎藤所長)

トリプラ州から約200キロに位置するバングラデシュのマタバリ港では現在、JICAの支援で大型コンテナ船の受け入れが可能な深海港の整備が進んでおり、アクセスが改善されれば、インド北東部にとっても、大きな経済効果が見込まれます。

日本政府は今年3月、インド太平洋地域の安定と繁栄を目指した「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想における新たな取り組みとして、インド、バングラデシュ、ミャンマーなどに囲まれるベンガル湾・インド北東部における産業バリューチェーン構想を掲げました。周辺国と一体化した経済圏の構築で、日本企業の参入など産業の活性化も今後、期待されます。

scroll