デイビッド・マローン国連大学学長による「開発の理念、経験そして展望」についての公開セミナーを開催

2014.04.28

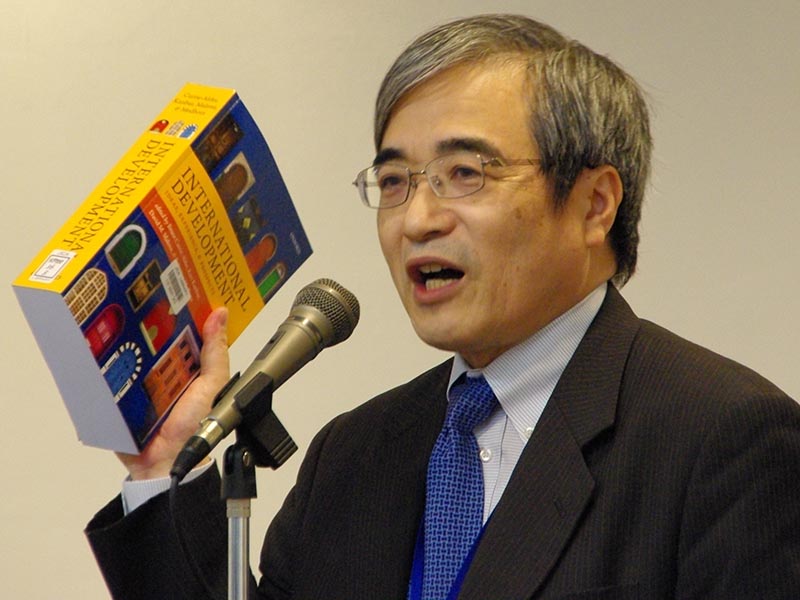

JICA研究所では、2014年4月21日デイビッド・マローン国連大学学長(国連事務次長)を招き、公開セミナーを開催しました。本セミナーでは、マローン学長が編者を務め、2014年2月に発刊された『International Development: Ideas, Experience, and Prospects』を紹介しながらご自身の経験も踏まえ、これまでの開発に関する理念や経験を振り返るとともに、今後の展望について発表しました。

まず、マローン氏は、この書籍が、第二次世界大戦後の開発に関する国際的な政策がどのように形成され、いかに実務に影響し、そして実務上での経験がまた理論に反映されていったかを途上国の執筆者とまとめるという目的から始まったことを紹介しました。

JICA研究所 加藤宏所長による

冒頭の挨拶

マローン氏

次に、同氏はこの観点を踏まえて、第二次世界大戦以後の開発の理論と経験を振り返りました。初期の援助では、日本やヨーロッパの復興における成功のモデルを、脱植民地化を果たした途上国の開発に当てはめようとしたものの、産業化を経ていない途上国では成功せず、先進国のやり方を途上国に移転することを試みた技術協力も、現実には十分機能しなかったことを言及しました。そして、こういった経験を踏まえ、途上国のための開発モデルが主に西欧によって「レシピ(処方箋)」として生み出され、ワシントンコンセンサスにつながっていったものの、これらのレシピもあまり成果をあげなかったことを述べました。その理由として、経済に過度の重点があてられ、それぞれの社会の独自性に十分目が向けられてこなかったことを指摘しました。

一方で、マローン氏は、過去の開発援助には課題はあるものの、過去50年で平均寿命や識字率などは大幅に改善してきたという事実にも目を向ける必要がある点を強調しました。そして、今後の開発に関する展望について、ポスト2015に向けた国連の議論にも触れつつ、開発の議論の焦点が「量」から「質」に変わってきていることを紹介しました。また、物や資金のグローバリゼーションが続く中で、人の移動や機会とリスクが増大していることや、金融危機にみられるように国際的な金融フローの影響も大きくなっており、そのリスク管理が重要になること、また、気候変動対策への協調した取り組みが必要となる展望を述べました。

講演後には、参加者から、今後の開発における指標や、持続可能な開発との統合の可能性など様々な質問やコメントがあり、活発な議論が行われました。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll