- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 途上国ビジネスにおけるSDGsの重要性

途上国ビジネスの世界にようこそ。魅力的な市場が広がり、活力のある人材が溢れる途上国。第13回目となる本コラムでは、海外進出の際のポイントとなる「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」の重要性について、解説していきます。

既にビジネスの世界では共通言語になっているSDGsは、2016年から2030年までの15年間にわたり、持続可能でより良い世界を実現するために取り組むべき目標です。17の目標とそれらに紐づく169のターゲット(より具体的な目標)が設定されています。JICAでも、開発途上国の課題解決に貢献する日本の民間企業等のビジネスづくりを支援し、以ってSDGs達成を目指す「中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA Biz)」を提供しています。

SDGsの前身であった2015年までのミレニアム開発目標(Millennium Development Goals:MDGs)では、途上国の開発問題に焦点が当てられていましたが、SDGsでは経済・環境・社会にも対応し、途上国だけではなく先進国も含めた共通目標となっています。そして、MDGsでは政府や国際機関などが主体になっていたのに対し、SDGsでは企業が主体となって目標が達成されることが期待されています。SDGsへの貢献と事業活動の両立は難しく思えるかもしれませんが、実はビジネス展開にもプラスとなる側面があります。本コラムでは、JICA事業での事例も交えながら、海外展開におけるSDGsの重要性とビジネスとSDGsの組み合わせを考える時のポイント、そしてSDGs推進のために必要な目標設定について解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!

途上国ビジネスにおけるSDGsの戦略的重要性

途上国でビジネスを通じてSDGsに貢献することは、進出国の課題解決に繋がることはもちろんのこと、企業自身においても提案製品・サービスの価値を高め、パートナーと効果的に連携することができるため、戦略的に重要です。

提案製品・サービスの価値向上

SDGsへの貢献有無は、提案製品・サービスの価値に影響を及ぼします。過去のコラムでは、現地に根差したマーケティング戦略(<第五回>現地に根差したマーケティング戦略がなぜ必要なのか)や受容価格帯の把握(<第七回>進出国の適切な製品価格を図る“受容価格帯”とは?)について解説しました。それらに加えて、提案製品・サービスがSDGsに貢献するものなのかどうかが商品価値を向上させ、競合他社との差別化になる可能性があります。JICA事業を活用した企業からは、進出国における購買に係る意思決定が経済合理性だけではなくなってきており、SDGsの影響を受けた考え方に変わってきていることが確認されました。また、SDGsへの取り組みが様々なメディアに取り上げられ、企業価値向上に貢献しているという売上実現企業の事例もあります。このように、SDGsへの貢献が提案製品・サービスに限らず、企業イメージ向上にも繋がることがあります。

パートナーシップ連携機会の拡大

SDGsという大きな目標へ貢献するビジネスを目指すためには、様々なパートナーと適切な役割分担のもとに連携することが欠かせません。しかし、以前のコラムでもご紹介したとおり(<第九回>海外進出成功の鍵 “社外パートナー” とは?)、社外パートナー開拓は海外進出の鍵となりますが、信頼できるパートナーを確保し、良好な関係を継続することは簡単なことではありません。SDGsという共通の言語があれば、それをきっかけに提案製品・サービスに興味を持ってもらう機会となり、共通の価値観・目標を持ちながら密に連携することが期待できます。

過去に事業を活用し、売上・利益を実現したある企業の事例を紹介します。この企業では、JICA事業活用前から環境保全と資源保護に貢献することを最重要課題と位置づけ、事業に取り組まれており、進出国では循環型リサイクル技術の活用を目指されていましたが、現地の市場は未開拓であり、提案製品の性能や技術力の高さをアピールして現地の政府機関と交渉しようと試みたところ、提案内容に興味を示してもらえず、また政府機関のキーパーソンと会話することも難しい状況でした。しかし、JICA事業を活用することで、政府機関の適切な担当者との交渉機会を得ることができ、提案製品を前面に押し出すのではなく、事業が目指そうとするSDGsを主軸に対話していくことで、政府機関と現地の課題・ニーズに関する認識を共有することができるようになり、結果的に提案製品の有用性を理解してもらうことができました。また、SDGsの実現を目標に活動していることをアピールポイントの一つとしていた影響で、現地の民間企業複数社から協業の提案をもらうことができ、他業種と連携して事業を広げることができました。

ビジネスとSDGsの組み合わせを検討する際のポイント

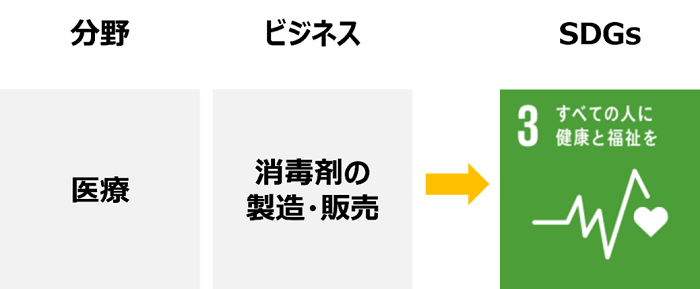

自社のビジネスがどのSDGsとマッチするか把握できているでしょうか?例えば以下のような組み合わせ例が考えられますが、どのようにSDGsを事業に取り込むのかは事業によって様々であり、関連するSDGsが1つとは限らない場合や、判断が難しい場合もあります。

(図1)ビジネスとSDGsの組み合わせ例

SDGsは17の目標から構成されていることは広く知られていますが、目標の名称からだけでは具体的な内容が想像しづらいものもあります。そのような時は、日本国内の様々な機関が企業向けのSDGsに関するガイドを発表していますので、そういったガイドを参照しながら17の目標を理解した上で、自社ビジネスと関連性が高い目標について検討すると良いでしょう。特に国際連合広報センターの説明は目標ごとに分かりやすい説明がまとめられており、また環境省のSDGs活用ガイドで紹介されている「SDGsとの紐付け早⾒表」は、ビジネスとSDGsの組み合わせを整理する際に参考になる内容となっています。

・国際連合広報センター:17の目標ごとの説明

・環境省:SDGs活用ガイド

※「SDGsとの紐付け早⾒表」は本書の21ページ目

・経済産業省:SDGs経営ガイド

・独立行政法人中小企業基盤整備機構:中小企業のためのSDGs活用ガイドブック

SDGsの達成度を測る目標設定の必要性

ビジネスとSDGsの組み合わせを決めたら、目標設定することが必要です。SDGsの達成度を測るための「具体的で」「計測可能な」「期限付き」の目標を設定するようにしましょう。その目標設定がなければ、事業活動によってどのようにSDGsに貢献するのか曖昧なまま進んでしまい、SDGsの取り組みが進んでいるかどうか判断することができず、ビジネスへ戦略的に活用することができなくなってしまいます。

目標設定にあたっては、①最終的な目標と②KPI(主要業績評価指標)を設定しましょう。KPIは最終的な目標値を達成するまでの重要な中間目標であり、KPIを設定することで、最終目標に向けての進捗状況を把握することができます。例えば、最終的な目標を「対象地域での下痢性疾患による幼児死亡が2030年までに0%になる」とした場合、KPIの一つとして「対象地域での下痢性疾患による幼児死亡が2022年に比べて2025年に30%減少する」が考えられます。このように、時間軸を考慮した定量的な目標・指標を設定し、進捗状況を把握していくようにしましょう。

最後に気を付けたい点は、優先度の高いSDGsのターゲットが途上国ごとに異なるという点です。過去のJICA事業からは、途上国でもSDGsが重視される傾向が高まっていることが確認されていますが、国ごとに開発課題に関する状況は異なり、自社とシンクロするSDGsのターゲットが必ずしも最優先されてないことも考えられます。進出国の開発課題や求められているニーズについて調査した上で、ビジネスとSDGsの組み合わせが進出国で受け入れられる可能性があるかどうかを慎重に検討するようにしましょう。

いかがでしたでしょうか?事業内容とSDGsの親和性を高めることは、途上国ビジネスを成功裏に進めるためのドライバーであると捉えて、ぜひ積極的に検討してみてください。

次回のテーマは、「海外展開へ向けて構築すべき組織体制とは?」です!お楽しみに!

scroll