- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 企業共創プラットフォーム

- 海外展開へ向けて構築すべき組織体制とは?

途上国ビジネスの世界へようこそ。魅力的な市場が広がり、活力に満ちた人材が豊富な途上国ビジネスですが、過去のJICA事業では現場担当者の離職が要因となり残念ながら海外展開が中断してしまった事例がありました。こうした事態は意思決定者を事業形成に関与させ、調査の初期段階から、事業化後の社内組織の在り方を見据えた社内体制を整備することで避けることができます。

社内体制に関連し、過去に連載した第1回目の記事において、途上国ビジネスに必要なマインドについて解説し、企業自らの主体性と柔軟な思考が持続的なビジネス展開にいかに重要であるかについて解説しました。第14回目のコラムでは、海外展開へ向けて構築すべき社内の体制や人材に着眼し、解説します。

事業形成における意思決定者の関与の重要性

開発途上国でのビジネス展開においては、現場担当者と意思決定者が一体になった調査や事業形成が重要です。それは、開発途上国の現場において、現地パートナーとの折衝や顧客へのプレゼン等、タイムリーな経営判断や意思決定が求められる場面が多いからだけではありません。意思決定者が関与し続ける社内体制を組成することができれば、不測の事態が生じても、会社として必要な資源(人・設備・資金等)を必要な時に投入することができます。また、製品開発部門、メンテナンス部門、営業部門等の他部門も巻き込むことができれば、より顧客に魅力的な提案ができたり、信頼を勝ち得ることができたりするでしょう。

また、持続的なビジネスを実施するという観点から、社内担当者の変更等に左右されない海外展開の推進体制を構築しなければならない点も忘れてはいけません。JICA事業に参加する企業では、1人ないしは数名の社員が国内の既存業務と並行しながら新規海外事業を推進していることが多いです。新規事業の立ち上げにおいては、社内の特定の誰かに依存せざるを得ない事情があります。企業の置かれる状況や新規事業という性質を考慮すると、こうした実情はやむを得ないことですが、企業が持続的なビジネス展開を行うのであれば、現場担当者は現地の状況を意思決定者に共有し、巻き込み続ける必要があります。

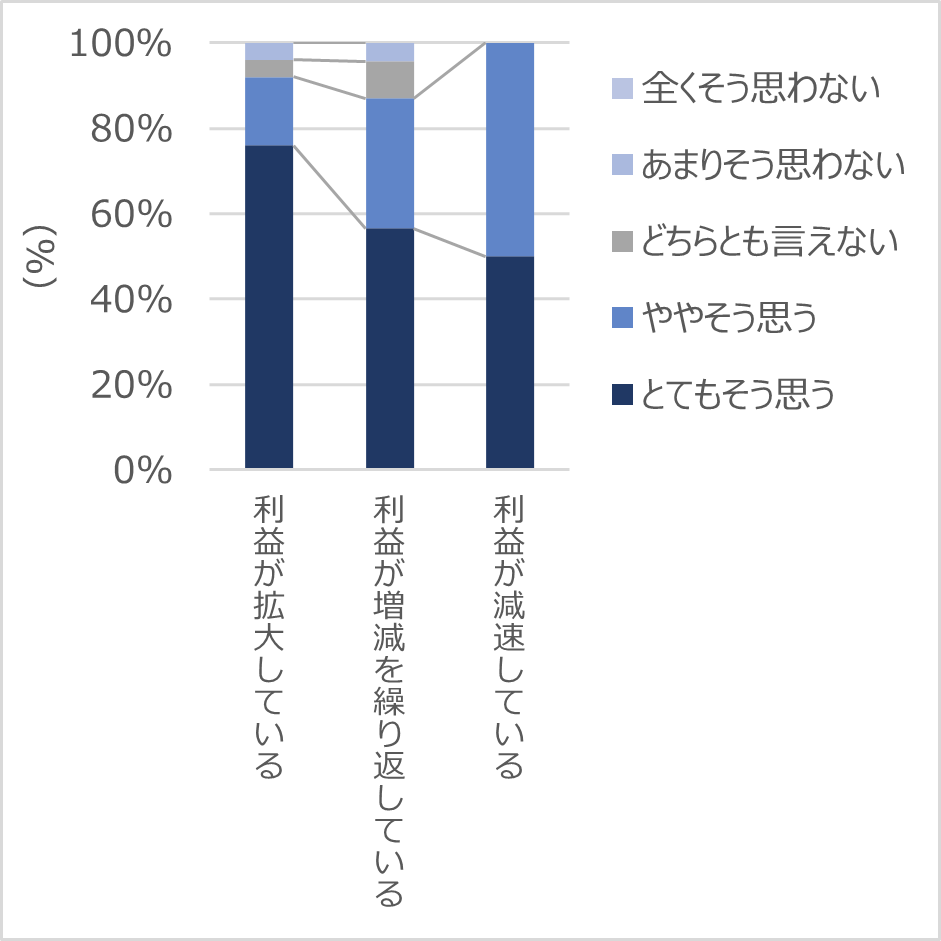

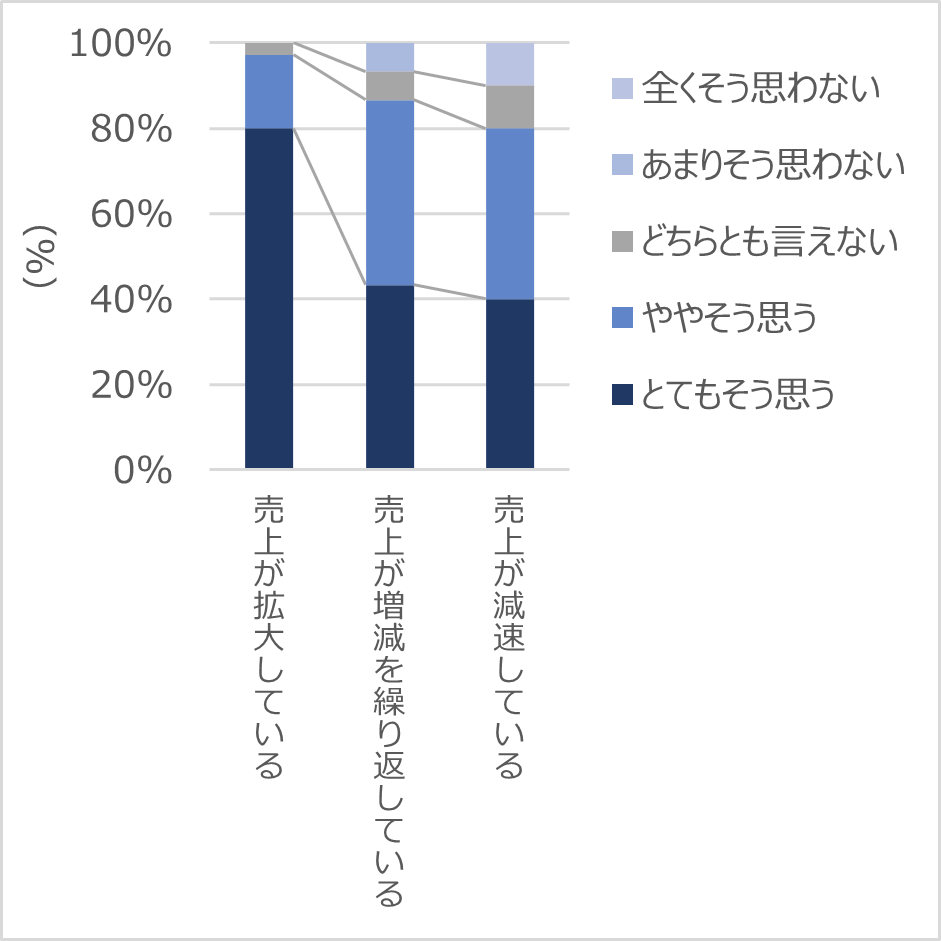

JICAの民間連携事業を活用した企業を対象に行った事後モニタリング調査の分析結果からも、意思決定者の直接的な関与とビジネスの成否(現在、そのビジネスが成長しているか)に一定の関係性 が見られることが分かります(図1)。利益または売上をかつて一度でもあげた企業を対象に「JICA事業に提案企業の意思決定者が直接関与した、または、意思決定者を巻き込みながらJICA事業を推進した」か否かを問うたところ、「とてもそう思う」と回答した企業ほど、利益も売上も拡大傾向にありました。その一方、「ややそう思う」以下の回答をした企業では、一度実現した利益や売上が増減を繰り返していたり、減少したりしていた回答が多い傾向にありました。

(図1)意思決定者の直接的な関与の程度とビジネスの成否の関係性

開発途上国での海外展開に向けた組織体制の構築方法

次に、開発途上国での海外展開の成功に向けた組織体制をどのように構築すると良いかについて解説します。

まず必要になるのは、実現したいビジネスに対する社内理解の醸成です。JICA事業に応募する前から、自社が実現したいビジョンを明確にし、社内で共通認識を作ることが必要です。絶えず変化するビジネス環境を、適時適切に社内の意思決定者(キーパーソン)に共有しましょう。また、JICA事業を通じて得られた知見を現場担当者のみが独占せず、社内の中堅、若手にも共有すると良いでしょう。社内理解を得続けなければ、持続可能なビジネス展開に必要な全社的な支援は得られず、属人的でリスクの高い事業展開になってしまいます。

次に、自社が目指すビジョンの達成に向けて、人材面で社内に不足している点(弱み)を確認しましょう。過去の事後モニタリング調査の結果から、海外展開を成功させた企業では、社内に進出国でビジネス経験を有する人材、語学に長けた人材、異文化に対する理解がある人材、必ずしも進出国ではなくとも海外でのビジネス経験を有している人材が在籍していました。社内で海外人材を増やすためには、人材を外から補うか、社内の人材を海外人材に育成するかしかありません。自社においてこうした人材がいるのか、他の若手、中堅社員に知見が共有され人材育成が図られているか確認してみましょう。自社が目指すビジョンの達成に向けて、人材面において不安がある場合、何か対策を講じた方が良いでしょう。例えば、JICA事業に参加する多くの日系企業が抱える問題は、現地の商習慣や現地の言葉を話せる現地人材の不足です。持続可能なビジネス展開ができている企業では、日本への留学生や研修生を採用して育成するなどにより、社内体制を整えていました。

例えば、外国人材の活用に関しては、JICAが取り組んでいる外国人材受入れ・多文化共生支援の活用、ABEイニシアティブ(アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ)の卒業生の活用を検討してもよいでしょう。また、JICAの人材プラットフォームPartnerで、全世界の開発途上国に深く根ざし長期間活動を行った経験を持つJICA海外協力隊の参加者を探すことも可能です。他省庁でも、経済産業省が実施している国際化促進インターンシップ事業等の公的制度があります。こういった制度を確認してみることも、社内体制の構築に大いに参考になるかと思います。

最後に、社内で不足している点(弱み)を全て自社で賄う必要はありません。例えば、社外パートナーと連携することで、サプライチェーン全体で持続的にビジネスを行うことができれば、それでも問題ありません。全ての不足点(弱点)を自社で補うことができる企業などほとんど存在しないため、ほぼ全ての事例において現地パートナーと連携することになります。海外ビジネス展開の鍵となる社外パートナーの活用に関しては、過去に連載した記事でも扱ったので、今回は割愛しますが、気になる方は是非第9回目の記事をご確認ください。

いかがでしたでしょうか?もちろん自社と同じ条件の企業や事例は存在せず、上記で解説した内容を実施すれば必ずうまくいくものではありません。一方で、社内体制と社内人材に関して、過去の事例から成功事例と失敗事例にはいくつかの共通点はあったので、その共通点を紹介しました。持続可能なビジネス展開に向けて、社内体制の構築を検討する際は、参考にしてみてください。

次回のテーマは、「進出国における競合他社を分析する際のポイントとは?」です!お楽しみに!

scroll