【JICA開発大学院連携】長期研修員向けに地域理解プログラムを実施

2025.04.11

2025.04.11

2025年3月10日(火)、帯広畜産大学及び北見工業大学の長期研修員14名を対象に、十勝地方の足寄町にて、道東地域が発展するまでに辿った歴史・経験を学び、日本理解の促進や自国の発展に役立ててもらう「地域理解プログラム」を実施しました。今回のプログラムでは、足寄町の基幹産業である林業について講義や視察で学びました。

足寄町芽登にある造材現場にて佐野産業株式会社様による木の伐採作業を見学させていただきました。

同社の佐野大祐代表より伐採方法や木材の作り方、持続可能な林業についてご説明いただき、情報を自国へ持ち帰るため、積極的に質問が飛び交いました。

エリアを区切り伐採時期を決め、土壌の管理をしながら植える木を変えるなどの工夫をし、伐採時期を持続できるよう行っている計画的な管理方法に対し、「素晴らしい」、「勉強になる」、「持続可能な方法で行っている」などの声があがっていました。

見学の後は、作業を終えた重機の「グラップル」乗車体験とチェーンソーの重さを体験させていただきました。

研修員の中には「大変興味深い、留学生のインターンシップ受け入れをしているのなら是非参加したい。」と足寄町の林業に興味津々な方もいました。

足寄町の中心街にある「割烹熊の子」にて昼食をとった後、足寄町役場内を見学し、経済課林業振興室林業振興担当の本田道弘様に足寄町の林業に関する講義をしていただきました。

公共施設である足寄町役場では、町内産のカラマツ材が使用されていて、まさに「地産地消」を実践している現場を見学させていただきました。

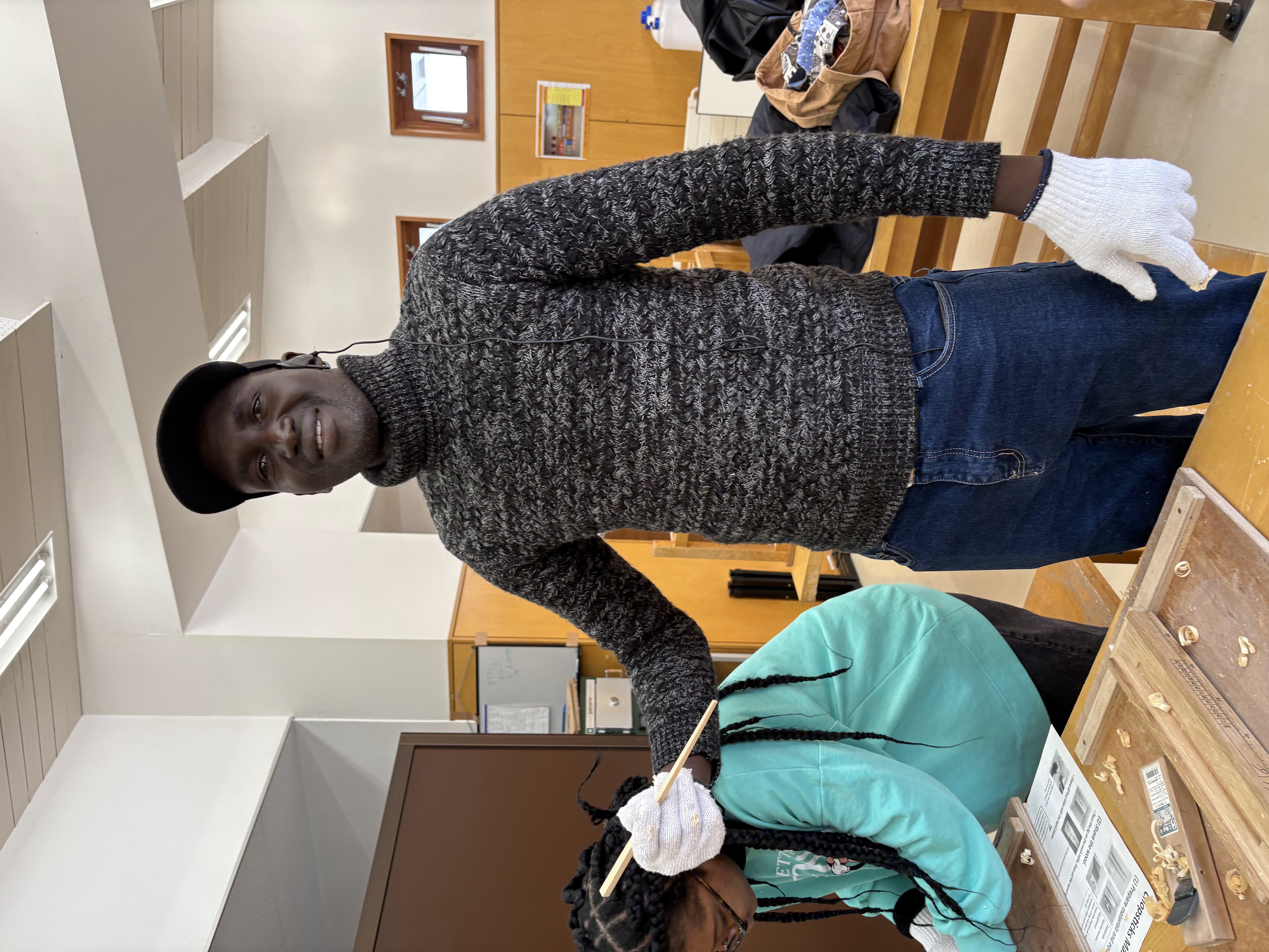

同じく足寄町にある体験活動支援施設の「ネイパル足寄」にて、足寄町の木材加工所から出るカラマツの端材を使ったマイ箸づくりを体験しました。

カンナを使いながら木材をひたすら削っていく作業は、一見簡単そうに見えますが力が必要で大変な作業でした。

特に女性陣は、堅くてなかなか削れない木材に苦戦していましたが、男性陣が堅い部分を手伝ったり、コツを教えたりしながら協力して作業を進めていました。

カンナで削った後は、ひたすらヤスリで形を整えていきます。それぞれが思い思いの箸の形を作ったら、最後にオリーブオイルを塗って完成。

研修員は「自分で作った箸にすごく愛着がわきました。使うのが楽しみ。」と満足した様子でした。

体験の最後にはネイパル足寄の方がウッドキャンドルを点火してくださり、みんなで焼きマシュマロを楽しみました。

・足寄町の林業について色々な情報を知ることが出来てよかった。

・新しいことを知ることが出来る良い機会になった。

・日本の文化である箸について作ることを通して学ぶことが出来て面白かった。

・日帰りの短いプログラムだったが、とても満足できた。

ご協力いただいた足寄町の皆さま、ありがとうございました。

JICA北海道センター(帯広)では、今後も、道東地域が発展するまでに辿った歴史・経験を学び、日本理解の促進や自国の発展に役立ててもらう「地域理解プログラム」を提供していく予定です。

当日の様子の動画を、JICA北海道センター(帯広)Instagramに掲載しています。

ぜひご覧ください。

scroll