【JICA海外協力隊】ソロモン隊員伊藤知佳子さんによる「助産師チコのソロモン体験記」

2025.03.13

2025年2月までソロモン諸島でJICA海外協力隊として活動していた伊藤知佳子さんが、派遣国での体験記を寄稿してくださいました。

皆さん、初めまして。JICA海外協力隊員の伊藤知佳子です!

私が帯広出身ということでご縁をいただいたので、この度ソロモン諸島や助産師の活動について発信しようと思います。

ソロモン国内外で自己紹介をすると必ず聞かれるのが「どうしてソロモンへ?」という質問です。

これに対しての答えは、国内で助産師として病院で勤務していた際に外国人の妊婦さんと関わる機会が多く「もっと外国人妊婦と関わってみたい」という思いと、「人生一度きりだし、色々挑戦したい!」という単純なものでした。(この”色々”の中に、生まれも育ちも北海道の私は「南国に住んでみたい」が含まれています…。)

第一希望だった大洋州の別の国が派遣先となりましたが、渡航直前のコロナの影響で情勢やルールが変わるなどの色々な出来事により、気づいたら今ソロモン諸島にいます。

ソロモン諸島は数百の島々から成り立つ自然豊かな国です。

その分、言語の数も多く、公用語の英語、共通語のピジン語の他に、地域での固有の言語が80以上もあります。ですので、同じ地域の出身の同じ言葉を話す人々同士の仲間意識はとても強いです。

地域によって、音楽や踊り、伝統衣装も異なるので、イベントの時は地元愛アピール合戦のようで、とても盛り上がります。

その1:衣類

伝統衣装は葉や木の皮、貝などを使ったものが多いですが、日常着はTシャツに半ズボンにビーチサンダル、といったラフな格好が一般的です。

加えて、主に家庭内で使われるのは「ラバラバ」と呼ばれるカラフルな一枚布で、色々なデザインがあります。主に、腰に巻きスカートのように使いますが、バスタオル、シーツ、テーブルクロス、ラッピングなど、日本の風呂敷のように使い道がたくさんあるので、贈り物にもとても喜ばれる布です。

ラバラバ、地域により異なる民族衣装

その2:住まい

ソロモンの家は高床式の家が多く、風通しが良いです。今も伝統的な木の葉や皮で作った家に住んでいる人も多いです。一つの家には、赤ちゃんから祖父母、親戚と大人数で住んでいるのが一般的です。ソロモン諸島は世界で一番電気代が高いと言われているので、家に洗濯機や冷蔵庫がない家庭も珍しくありません。(電気料金単価は日本の3倍以上だそう)

その3:食事

食事内容は米や芋といった主食を山盛りにし、ココナッツで煮た葉物や果菜類を副食として食べることが多いです。果物や野菜の種類が豊富なので、市場はとってもカラフルです。マンゴーやパイナップル、スイカも200円前後から手に入ります。

赤ちゃんの離乳食もバナナ・パパイヤなどの果物のすり潰しから始まるのが南国っぽいですよね!

皆さんにはあまり聞き馴染みがない国かもしれませんが、ソロモン人にとって、日本は身近な存在です。

一番の理由は、日本と米国がソロモン諸島の軍事拠点を巡って戦った地であること。

様々な場所に戦跡地がありますし、年に数回は当時の不発弾が今も見つかっています。

次に、車。自家用車やバス、タクシー、トラック、ゴミ収集車に至るまで、ほとんどが日本の中古車です。○○温泉、××幼稚園といったラベルの車をよく見ますし、カーナビがずっと日本市内を示していて「設定を変えられないか?」と相談されることもよくあります。

そして、ツナ缶。

ソロモン人の主食は米や芋ですが、必ずといって良いほど一緒に食べるのがツナ缶です。10種類以上のツナ缶が売られており、食べ方もご飯にかけたり、パンに挟んだり、海ぶどうに和えたりと様々。近海でマグロが獲れるので昔、日本企業がマグロの加工工場を作って、現地人を多く雇用していました。日本企業が撤退した今でも、ツナ缶を当時の企業名「タイヨー」と呼ぶ人も多く、ツナ缶はソロモン経済と食の大きな支えとなっています。

日本にいた頃は、主に病院で妊婦健診の診察の補助をしたり、実際に赤ちゃんを取り上げたり、産後のママの支援をしていました。

そんな私は今、ソロモンの首都ホニアラにある公立クリニックで助産師として活動しています。

ここソロモンでは、赤ちゃんを産む場所は日本同様、基本的に病院です。ですが、帯広市の約半数の人口である首都の島ですら病院は1つ、分娩台は4台しかありません。このため、妊婦健診や生後の赤ちゃんの健診など「産む」以外のことは全てクリニックの役割となっています。入院中に体を休めながら、育児方法を学んでいく日本とは違い、産んだら30分後には歩いて分娩台から移動し、遅くても翌日には退院しています。(ソロモンの母は強し…)

もちろん病気や怪我の受診先でもありますが、公立の施設(保健所・保健センター・薬局)がないので、健康に関する何でも屋のような場所となっています。

求められることが幅広いので、患者も多く毎日忙しい中で、私も日によって助産師のように働いたり、看護師のように働いたりしながら、クリニックの医療の質向上の為に、日々奮闘しています。活動の場はクリニックだけではなく、コミュニティや学校で性教育や啓発活動も行いました。

患者さん達が名前を覚えてくれることや、予防接種にくるたびに成長していく赤ちゃんの姿が何よりのモチベーションとなっています。

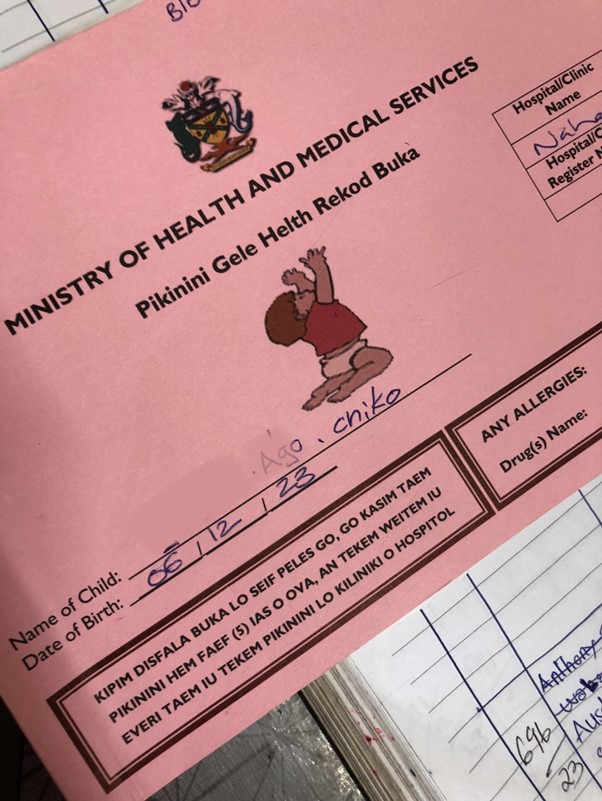

中でも一番忘れられないのは、妊婦健診を担当した妊婦さんが産後に私のあだ名「チコ」をミドルネームとして赤ちゃんに名付けてくれたことがありました。これは一生の思い出です。

ソロモンから日本に帰国も目前となりました。大きな怪我や病気をなく2年間の任期を全うできたことにまずはホッとしています。

私自身はJICA海外協力隊へ応募するにあたって、「昔からの大きな夢です!」や「本やテレビで国際協力を知って…!」というような格好良いエピソードはないです。それでも、小学生の頃の総合学習でJICAの研修員が学校訪問に来てくれたことや、それに伴って聞き馴染みのない国について調べたり、伝統料理を作ったり、サンバを演奏したりしたことは今でも覚えています。小さい頃から何となく海外に興味があって、そういった経験の一つ一つが今に繋がっているのかなぁと思うと、帯広にJICAセンターがあったことで色んな機会に恵まれて良かったなと思います。

また、前に触れたように、日本はここソロモンで戦争をした事実があります。それにもかかわらず、日本人に対して好意的で、日本人だからという理由で嫌な思いをしたことは一度もありませんでした。それどころか小さい島国なので、歩いていると、タクシーの運転手に「日本人か?」と声をかけられます。話を聞くと、「算数を教えてくれた○○を知ってるか?」や「アリガト!これ日本語だよね?」と大抵、過去のJICA海外協力隊員の話で、中には20年前の教員の名前を覚えていてくれている人もいました。「日本人=JICA海外協力隊」と思う人も多く、これだけ「JICA」が一般に広く知られている国も珍しいのでは?と思います。

こうやって楽しく仲良く、活動できたのは、今まで活動された先輩隊員、一人一人のおかげだと思っています。

自分自身においても、ソロモン人にとっても、こういった小さな芽が、数年後、数十年後に花を咲かせるのだと身をもって知った2年間でした。

ですので、今度は私の番だと思っています。ソロモンで日本の文化紹介をしたように、こういった発信が十勝でも、誰かにとっての芽となるように、出来ることをしていけたら…と思っています。

ではでは、ルッキムユー!(ピジン語でさようなら)

チコさん、素敵なソロモン体験記をありがとうございました!

JICA海外協力隊は、2025年で派遣開始から60周年を迎えました。

本年度の春募集は3月21日よりスタートします。

人生なんて きっかけひとつ。新しい自分に会いに行ってみませんか?

募集に関する詳細はこちら

scroll