【遠藤慶研究員・佐藤一朗上席研究員コラム】政策、企業、社会の連携:SDGsの導入と推進に向けた日本のアプローチから得られる教訓とは

2025.05.13

遠藤慶 JICA緒方貞子平和開発研究所 研究員

佐藤一朗 JICA緒方貞子平和開発研究所 上席研究員

JICA緒方貞子平和開発研究所には多様なバックグラウンドを持った研究員や職員が所属し、さまざまなステークホルダーやパートナーと連携して研究を進めています。そこで得られた新たな視点や見解を、コラムシリーズとして随時発信していきます。今回は、書籍『For the World’s Profit: How Business Can Support Sustainable Development 』の第13章 を執筆した遠藤慶研究員と佐藤一朗上席研究員が、日本がどのように民間企業によるSDGsへの取り組みの気運を高めていったのか、そのアプローチについてコラムを執筆しました。

※このコラムは、ブルッキングス研究所ウェブサイトに掲載された「Aligning policy, business, and society: Lessons from Japan’s approach to adopt and advance the SDGs 」を翻訳・編集したものです。

持続可能な開発をめぐる複雑な課題に各国が対応を迫られる中、国民の意識、政府の政策、企業の取り組みの連携を深めて持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)を推進するためには、近年の日本の経験から有益な示唆を得ることができます。日本は当初、社会や制度の枠組みにSDGsを組み入れることに比較的出遅れていましたが、現在は、SDGs への取り組みと導入はセクターを超えて拡大しています。このコラムでは、最近発刊された書籍『For the World’s Profit: How Business Can Support Sustainable Development 』の第13章 の内容に基づき、SDGsに関する日本でのボトムアップの取り組み、企業へのインセンティブ作り、トップダウンの規制改革といった多面的なアプローチを確認し、こうした戦略をSDGs達成に向けた国際的な議論にどのように役立てることができるかを探ります。

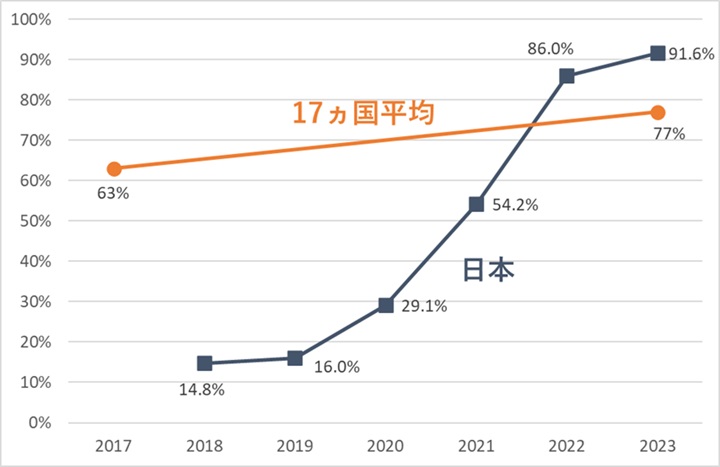

日本では、SDGsに対する国民の認知度がここ数年で高まり、社会に深く浸透してきました。電通の調査 によると、2023年時点で、日本では回答した人の91.6%がSDGsを知っていると回答しており、これはGlobeScanの調査 で報告された17ヵ国[1]の平均レベルを上回っています(図1)。2015年にSDGsが採択されてから、日本は当初、社会や制度の枠組みにSDGsを組み入れることに遅れをとっていたものの、近年では国民OKの積極的な取り組みが目立って増加しています。この急激な変化から、「日本でSDGsへの取り組みが推進された主な要因は何なのか?」という重要な問いが浮かび上がってきます。

[1] 調査対象国は、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、ケニア、メキシコ、ナイジェリア、ペルー、南アフリカ、スペイン、トルコ、英国、米国。

図 1. 日本および17ヵ国におけるSDGsの認知度の向上

出典:Survey by Dentsu Inc.

およびGlobeScan

日本政府は、公共セクターと民間セクターの両方がSDGsへの取り組みを進める上で、重要な役割を果たしてきました。SDGsに積極的な関与をしてもらえるよう、ボトムアップとトップダウン両面からのアプローチでさまざまな政策や取り組みを実施してきたのです。

重要なボトムアップ戦略の一つとして、マスメディアや学校教育を通じたSDGsに対する社会の意識向上が挙げられます。2019年に改訂された日本のSDGs実施指針では、啓発活動の重要性が強調されています。それに伴い、テレビ、新聞、広告などにも、SDGs関連の言葉やロゴマークが頻繁に登場するようになりました。電通の調査

によると、日本の回答者の63.5%が、テレビを通じてSDGsを知ったと回答しています。また、日本政府は、2020年から小学校、2021年から中学校、2022年から高等学校を対象に、持続可能な開発のための教育(ESD)

を組み込んだ教育ガイドラインの実施を開始し、学校教育にSDGs関連の教材を取り入れています。その結果、SDGsは授業や学校行事に定期的に取り入れられ、家族との会話を通じて保護者に伝わるなど、より広範な社会の意識向上に貢献しています。

SDGsに対する一般社会の意識が高まるにつれ、企業は、顧客や従業員の期待に応えるため、よりSDGsの目標に沿った対応をとり始めました。日本政府はこうした移行を支援するため、SDGsの実施および環境・社会・ガバナンス(Environmental, Social, and Governance: ESG)の原則に関するさまざまな企業向けガイダンス資料を発行しています。環境省(2018年) および経済産業省(2019年) が発行したSDGsに関するガイドや、中小企業基盤整備機構が発行した中小企業のためのSDGsガイドブック(2021年) などはその一例です。さらに日本政府は、SDGs推進本部が2017年に立ち上げた「ジャパンSDGsアワード」のような表彰プログラムやオンラインプラットフォームを通じて、SDGs活用のベストプラクティスの共有を進めてきました。

一方、地方自治体は、特に中小企業を対象に、SDGsへの企業の取り組みを奨励する直接的なインセンティブを提供しました。例えば、SDGsに関連する十分な活動実績がある企業に対する補助金の支給や、公共事業や調達の入札における優遇措置などが挙げられます。2020年版の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、SDGsに取り組む地元企業を登録または認証する制度の展開を推進する施策が盛り込まれました。また、地方金融機関には、地域活性化を目的としたSDGsやESG関連の融資が奨励されています。企業がこうしたインセンティブを得るには、地域のSDGs登録・認証制度への参加が条件となる場合もあります。

こうした民間セクターにおけるSDGsの推進については、日本政府によるトップダウンの改革も重要な役割を果たしてきました。注目すべき例としては、2017年および2020年の日本版スチュワードシップ・コード

改訂、2021年のコーポレートガバナンス・コード

改訂が挙げられます。改訂されたスチュワードシップ・コードでは、ESG要素の取り入れなど、同コードに賛同した機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすための原則が示されています。賛同する機関投資家は、持続可能性の検討を投資戦略にどう取り入れているかを開示するか、取り入れない場合はその理由を説明することが求められます。同様に、コーポレートガバナンス・コードの改訂版では、持続可能性に配慮したコーポレートガバナンスを実現するため、東京証券取引所の上場企業に対して、持続可能性の課題への対応方針を策定し、その取り組みを報告することが期待されています。

このように、日本政府によるトップダウンの政策、企業の積極的な関与、社会への意識啓発キャンペーンといった足並みの揃った取り組みによって、日本ではSDGsが幅広く認知されるようになりました。こうした社会全体での取り組みは、セクター横断的にSDGs達成への取り組みを相互に強化する動きを促進しているとみられます。一方、世界を見れば、一部の国で、SDGsのアジェンダ、特に多様性・公平性・包摂性 、環境保全、気候変動対策などの分野で、SDGsが目指す方向と相反する政治的な動きが拡大しています。現在、そうしたSDGsに逆行する動きは日本では目立っていませんが、こうした世界的な変化に引き続き注目していくことが重要です。

このブログの英語版は、以下のブルッキングス研究所ウェブサイトでご覧になれます。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll