野口研究員がツバル人移民と気候変動政策についてオーストラリアで調査

2025.11.11

2025年9~10月にかけて、JICA緒方貞子平和開発研究所(JICA緒方研究所)の野口扶美子

研究員が、研究プロジェクト「気候変動避難民の『最も脆弱な層』の現況と持続可能な地域開発への参加とエンパワメントに関する研究

」の一環として、オーストラリアで現地調査を行いました。

※この調査は、野口研究員が共同研究者として参加する公益財団法人IGESの気候安全保障

プロジェクトの一環として、同機関の支援を受けて実施しました。

オーストラリアなどによる気候変動適応のための国際協力政策の一環で、ツバルなどの大洋州の開発途上国から先進国に移住する人びとがいます。同研究プロジェクトでは、そうした移住する人びとと、祖国に残された・残る人びとやその地域社会の現況と課題について、エンパワメントの観点から分析しています。特に、ツバルの人びとは、伝統的な知恵を生かして、海や土地と密接に結びつく生活の中に文化的アイデンティティーの基盤があります。彼らにとって、先進国への移住はどのような経済的・社会的・精神的なインパクトがあるのかに着目し、移住先である先進国側と、送り出す開発途上国側の両方で調査を行います。

2025年4~5月に実施した開発途上側としてのツバルとフィジーでの調査 では、自然環境や地域社会などが複雑に絡み合ってアイデンティティーが形成されていることや、ツバルの人びとがさまざまな不安から移住を考えていることなどが明らかになりました。そして今回は、ツバルからの移住先であるオーストラリアの3都市で調査を行いました。

野口研究員は、主要大学や政府系シンクタンクの研究者らと、気候安全保障、気候変動適応、太平洋地域の移民、地域開発に関して意見交換を行ったほか、首都キャンベラでは外務省を訪問。ツバル人への永住権付与を盛り込んだ気候変動適応に関するツバルとの「Falepili連合条約」の担当チームから同政策の実施状況を聞き、2025年には280人の移民枠に対しツバル人口の約9割にあたる8,450人が応募したこと、抽選後に2025年11月には最初の移住者が到着する予定であること、永住権取得者はオーストラリアへの移住時期や居住地を自由に選べるほか、オーストラリア人と同様に教育・福祉などの支援も提供されることなどが分かりました。

オーストラリア南東部に位置する都市メルボルンの中心街

オーストラリアには、すでに大規模なツバル人コミュニティーが存在します。ブリスベンは歴史が古く、ツバルからの直接の移民が多い一方、メルボルンはニュージーランドにいた移民が移住してくる傾向が多いとされます。野口研究員は、両都市でツバル人コミュニティーでの独立記念行事や教会での礼拝に参加して参与観察をしたほか、牧師、教会関係者、コミュニティーのリーダー、一般の人びとに対し、移住に至るまでの背景、移住後の生活状況、オーストラリア社会における課題、文化的アイデンティティー、Falepili連合条約に関する所感などについてインタビューを行いました。

メルボルンでの独立記念行事で披露されたツバルの伝統的なダンス

ブリスベンでの独立記念行事で奏でられた伝統的な音楽演奏の様子。中心の男性が木の台を一緒に叩き、拍子をとる

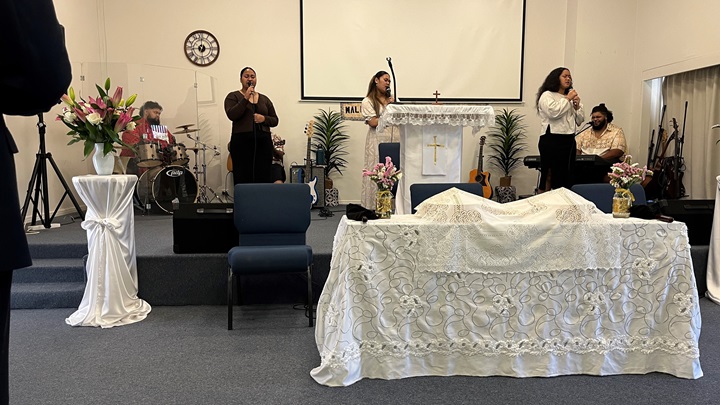

ブリスベンのツバル人教会での礼拝では、ツバル語の曲を合唱する時間が多くとられていた

メルボルンで開催されたスポーツデーで、ツバルの伝統的なゲーム「テ・アノ」を楽しむ人びと

その結果、ツバル人の多くは、子どもの教育やより良い医療・福祉制度や就労機会を求めて移住していることが分かり、それはツバルやフィジーでの調査結果とほぼ同じでした。また、オーストラリア社会への適応に困難を感じている声も多く、慣れない環境の中での労働や家族と離れ離れになっている悲しみなどがうかがえ、社会・経済的な制約と自分たちの文化否定が飲酒やDVにつながるケースもあることが分かりました。10代の移住者からは、「ここ(オーストラリア)は好きではないけれど、仕方がない。将来はツバルには戻らない。沈んでしまうから」といった声も聞かれ、気候変動による将来への不安と移住先の西洋型の社会への抵抗感も垣間見えました。その一方で、ツバルから移住してきた人を受け入れる素地としてツバル人コミュニティーや教会が機能しており、教会や文化活動を通じてツバル文化の保持や帰属意識を高めようとしていることも明らかになりました。

今回の調査を通じて野口研究員は、「ツバルなど大洋州の国々の価値観や在来知識を、移住受け入れ側の国が共に学びあい、持続可能でレジリエントな地域づくりにつなげていくところに、現在の課題を克服する可能性がある。そこには、地域活性化に取り組んできた日本の経験も生かせるのではないか」と振り返りました。今後は、新たなツバル人移民の定住の状況を含め、既存のツバル人移民との関係の変化、オーストラリア人の移民に対する思い、コミュニティー教育介入の可能性などについて研究を深めていく予定です。

ブリスベンの行事にて、祖国への思いや日々の生活の様子などを話してくれたツバルからの移民と野口研究員(右端)

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll