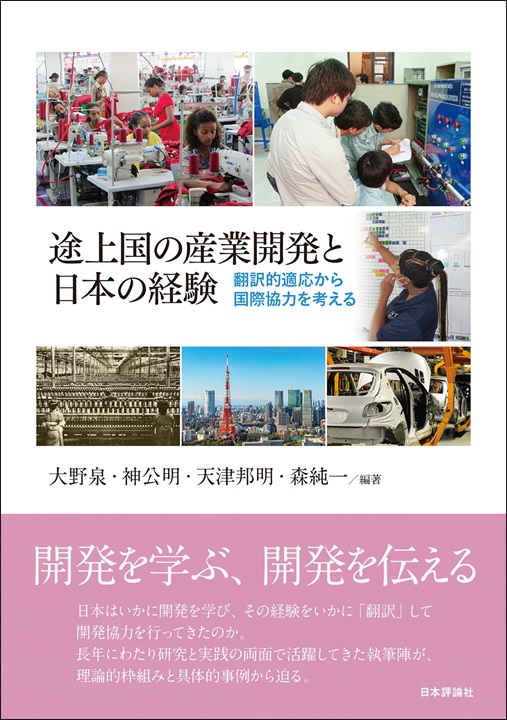

『途上国の産業開発と日本の経験 翻訳的適応から国際協力を考える』

本書は、我が国の明治以来の工業化と現在の国際協力が、どのような理念と特徴をもって実施されてきたかをまとめたものです。日本は「開発を学ぶ側」と「開発を伝える側」の二重の立場をもち、長年にわたる自らの開発・開発協力の経験を通じて、独自の開発の視点と方法を培ってきました。こうした特徴は、開発途上国政府の日本に対する評価にもつながっています。

戦後、多くの開発途上国が経済開発を進める中で、日本は政策支援から個々の施策の実行に至るまで、幅広い分野で産業開発協力に積極的に取り組んできました。本書は「翻訳的適応(translative adaptation)」を鍵概念とし、理論的枠組みを提示した上で、具体的事例に基づき日本の産業開発および開発協力を分析しています。

情報通信技術の進展により開発途上国による外国知識へのアクセスは容易になり、また自らの開発経験を積極的に発信する国は、新興国を含め、増えています。しかし、国際社会が推奨する「ベストプラクティス」(what)から自国に有効な知識を選び、現地社会に適したモデルを構築する「開発を学ぶ」方法論(how)は、いまだ十分に解明されていません。

こうした状況を踏まえ、本書は開発途上国が外国からいかに効果的に学び、それを自国の開発政策に適用すべきかという「how」の問題に重点を置いています。また、「開発を伝える」側である開発パートナーにとっても、翻訳的適応アプローチを念頭に置き、開発協力の効果を高める重要性を強調しています。

さらに本書は、変化する国際開発環境の中で、日本が「成熟した」開発パートナーとしてどのような知的貢献を果たすべきか、これまでの協力の何を革新し、何を発展させるべきかを考察しています。日本発の視点で未来の開発協力を考える一助となることを目指しています。

本書は、JICA緒方貞子平和開発研究所の研究プロジェクト「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究:翻訳的適応プロセスの分析 」の最終成果であり、2023年10月に発刊された英文書籍『Introducing Foreign Models for Development: Japanese Experience and Cooperation in the Age of New Technology』 を日本の読者向けに再構成したものです。

scroll