“不確実性”を“リスク”に変えて対処を:世界銀行との共催セミナーでレジリエンス強化に向けた戦略を探る

2025.05.13

2025年4月3日、世界銀行グループとJICA緒方貞子平和開発研究所(JICA緒方研究所)は、セミナー「強靱性を再考する:準備・回復・適応のための政策

」を共催しました。

世界銀行開発経済総局による強靭性に関するリサーチに基づき、災害リスク管理と気候変動に対する強靭性についての知見が共有されました。そのリサーチでは、所得向上や情報、保険などを提供することで、人々が自らリスクに対して効果的に対処し、変化の主体となり得るとしています。

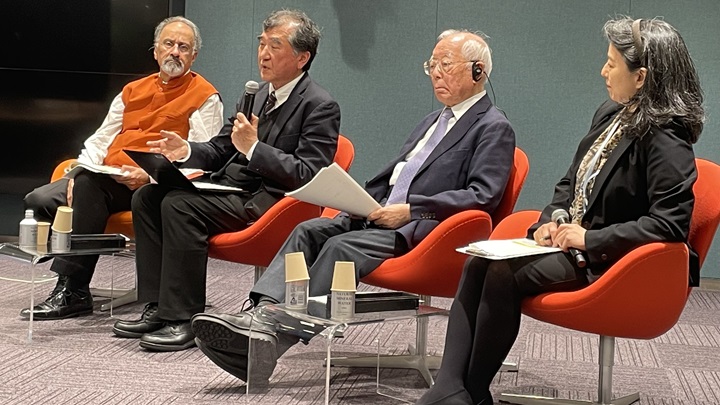

世界銀行グループのチーフエコノミスト兼上級副総裁であるインダーミット・ギル氏による概説の後、JICA緒方研究所の峯陽一

研究所長が、人間の安全保障の概念とレジリエンスの考え方が共鳴していることを紹介しました。

人間の安全保障とレジリエンスの共鳴について述べたJICA緒方研究所の峯陽一研究所長

峯研究所長は、緒方貞子氏やノーベル賞を受賞したアマルティア・セン氏の業績に触れつつ、人間の安全保障は、紛争、災害、疾病、経済危機といった様々なリスクから人々を保護すると共に、回復と成長に向けて個人とコミュニティーをエンパワーするものだと強調しました。人間の安全保障は保護、エンパワメント、連帯を通じて人々の安全を守ろうとするものですが、それを時間的なフレームワークの中で動態化しようとすると、レジリエンスの概念が生まれてくること、また、人間の安全保障が個人に力点を置いているのに対し、レジリエンスはコミュニティーに力点があることを説きました。そして、より安全で持続可能な世界を築くためには、これらの概念が相互補完的な柱となると述べました。最後に、峯研究所長は世界銀行の知的リーダーシップに対して感謝の意を表しました。

続くパネルディスカッションに参加した西川智JICA国際協力専門員(東北大学特任教授)は、災害からの復興においては、長期的視点と短期的視点、鳥の目とアリの目の視点を持つことが重要であり、市民が主体となって復興活動に貢献し得ることを強調しました。1950年代の日本の農村開発経験を参考にして、2015年のネパール地震後に進められたレジリエンス構築プログラムの事例を挙げ、家庭菜園やヤギの飼育といった栄養や生計向上の支援を通じて女性と高齢者の能力を強化することで、コミュニティーのレジリエンスを強化した事例を紹介しました。西川専門員は、地域の人々は無力な存在ではなく、有益な情報や生活向上の手段を得られれば、自身で行動できると述べました。

パネルディスカッションに参加した西川智JICA国際協力専門員(東北大学特任教授)(左から2番目)

以下のリンクから、同イベントの動画をご覧になれます。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll