【TICAD9に向けたアフリカ研究紹介シリーズ第3号】アフリカの社会が抱える課題解決に向けて

2025.07.31

2025年8月20~22日に、第9回アフリカ開発会議(The Ninth Tokyo International Conference on African Development: TICAD9) が日本で開催されます。

JICAもさまざまなテーマでサイドイベントを実施しますので、ぜひご参加ください!

JICA緒方研究所によるサイドイベントはこちら↓

TICAD9に向けて、JICA緒方研究所ではアフリカに関する取り組みをシリーズで発信しています。

今回は、TICAD9が掲げるテーマ「アフリカと共に革新的な解決策を共創する」の下で取り組む「社会」「平和と安定」「経済」の3つの柱のうち、「社会」に関する取り組みを取り上げます。誰もが健康に過ごし、人が育ち、安心して暮らせる。そんな社会をつくるためには、多種多様な分野での取り組みが必要です。

JICAは「保健」「水・衛生」「教育」「環境」などの分野での取り組みを通して、アフリカの人々が質の高い生活ができる社会の実現を目指しています。こうした分野でJICA緒方研究所が実施している研究の一部を紹介します。

近年、低中所得国では、がんなどの非感染性疾患による早期死亡者数が急激に増加しています。本研究では、低中所得国での非感染性疾患の社会経済インパクトと対策推進に向けた政策的課題を、文献レビューとブルキナファソに関する事例研究を通じて示しています。

10代での望まない妊娠が多いとされるウガンダ。本研究プロジェクトは10代の若者を対象に、若者の生活に浸透している携帯電話店を介した「性と生殖の健康と権利(Sexual and Reproductive Health and Rights: SRHR)」を推進するアプローチを開発し、その有効性を検証しています。

関連ニュースはこちら↓

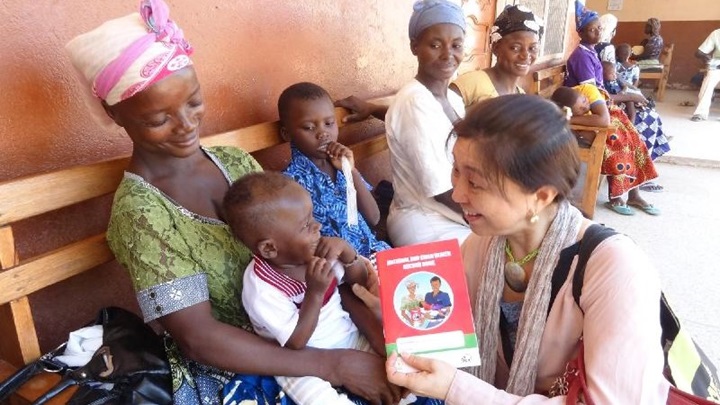

産前から産後までの切れ目のない適切な治療やサービスを確保し、母子の命を守ることに焦点を当てたEMBRACE(Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care)モデルを具現化し、継続ケアを達成するための有効な活動の開発や、科学的根拠(エビデンス)に基づいた政策の立案と支援に向けた研究を実施しました。

EMBRACE実施研究を踏まえ、母子手帳の開発、全国展開、制度化を推進したガーナ。本研究では、それによる母子保健指標への効果や母子手帳を継続的に活用した結果などを確認するほか、全国展開プログラムを進める上での促進要因や阻害要因を実装科学や保健システムの視点で分析します。

研究プロジェクト「コンゴ民主共和国におけるSARS-CoV-2血清有病率からみた感染実態に関する研究 」にも携わる磯野光夫JICA人間開発部国際協力専門員が、開発途上国の保健医療分野の研究能力の強化に向け、必要なアプローチやその課題、援助機関の役割について執筆しました。

マダガスカルとタンザニアにおいて、資金不足により手洗いの設備が十分整っていない小学校を対象に、手洗い施設の環境整備と衛生啓発活動を導入することで、その衛生改善に向けてどのような効果があるか検証しています。

ザンビアでの「第二次ルアプラ州地下水開発計画」のインパクト評価データなど、JICAがこれまでに蓄積してきた既存データを活用し分析することでJICA事業の成果発信を行うと共に、JICA事業と関連の深い制度・政策についてデータ収集を行い、政策提言を行っています。

関連インタビューはこちら↓

アフリカの村落給水組合の形成と安定的運営に関して、対象地域の社会制度や経済構造などが利用者個人の合理的判断や利用者間のネットワーク形成にどのような影響を与えるか、また、給水組合の機能にどのような影響を及ぼすかについて明らかにしています。

JICAが実施した教育分野のプロジェクトのインパクトについて、計量経済学の手法を活用し、実証データを用いて分析しています。プロジェクトがもたらした効果の測定・推計に加え、インパクトの発現においてどのようなファクターが重要な役割を担ったのかを明らかにする手法についても研究を行いました。

1997年、ウガンダでは初等教育の無償化政策が実施されました。女児にならんで代表的な不就学児とされる障害児への影響はいまだ検証されていなかったため、不就学児として女児および障害児を定義し、同政策が彼らの教育状況に与えた影響を分析しています。

ニジェールで小学校教育を改善すべく始まり、住民参加型モデルを確立した「みんなの学校プロジェクト」。地元ニジェールの住民たちがJICAの協力のもと、より良い学校づくりを目指し、小学校改革を見事に成功させた4年間の軌跡を紹介しています。

「国の発展を支える科学技術人材を育成するため、日本の工学教育のソフト資源を結集した最先端の科学技術大学を協働で創設したい」。そんなエジプトの強い想いから始まったエジプト・日本科学技術大学(E-JUST)の設立と発展の軌跡が、関係者一人一人の物語を通して描かれています。

2003~2013年にエチオピアで実施された「ベレテ・ゲラ参加型森林管理プロジェクト」では、森林を守るため、そこで暮らす人々の生活向上を目指しました。同プロジェクトに関連したJICA緒方研究所の研究成果のほか、森林保全に関する研究成果を紹介しています。

自然環境保全分野で用いられている気候変動に対する「レジリエンス」の概念が、具体的にどのような方法であれば現場レベルでの課題解決につながるのか、概念・活動・結果の間に存在すると考えられる因果関係を分析し、現場での活動の方法論として理論化することを目指しています。

1990年代の内戦で環境インフラや環境管理体制が破壊され、環境汚染問題が多発していたアルジェリア。2000年以降は環境行政面での整備などが進んだものの、包括的な対処能力向上が必要でした。同国の事例分析に基づき、キャパシティ・ディベロップメントアプローチを再検証しています。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

scroll