国連地雷対策サービス部と連携覚書を締結-アフリカにおける地雷・不発弾対策支援を拡大-

JICAが生んだ人材循環 モンゴルへの高等教育協力

経済発展が著しいモンゴルでは今、日本の高等専門学校(高専)をモデルにした「モンゴル高専」が注目を集めています。JICAでは2014年以降、教員の派遣や教材開発、留学やインターンシップの受け入れなどの協力を続けてきました。こうした取り組みにより、日本企業に就職する人材も現れ始めています。将来的には日本で腕を磨いた若者がモンゴルに帰国し、祖国の経済発展に貢献する好循環が期待されています。

天皇皇后両陛下が帰国した海外協力隊、シニア海外協力隊及び日系社会シニア海外協力隊と御懇談

【JICA×JAXA連携10年】国際開発と宇宙開発の架け橋になりたい:諏訪理JAXA宇宙飛行士に聞きました

地球の未来のために、私たちができることは―JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2024表彰式開催

【国際女性デー】サッカー界のレジェンド・澤穂希さんと語る「誰もが個性を発揮できる未来」

3月8日は国連が定めた「国際女性デー」。1975年の制定から50年が経ち、世界の女性を取り巻く環境は少しずつ改善しながらも、いまだ課題が多く残ります。元サッカー女子日本代表の澤穂希さんとJICA人間開発部の亀井温子部長が、ジェンダー平等の実現と「誰もが生きやすい未来」への想いについて語りました。

JICAが主催・共催・後援する

イベントの情報をお知らせします。

2025

JICA海外協力隊発足60周年

2025

大阪・関西万博におけるJICA関連の取組み

2025

共創×革新プログラムQUESTイベントのご案内

2025

実施決定!現在2次募集中! 日・アフリカ農業イノベーションセンター(AFICAT) 本邦企業向けタンザニア国スタディツアー(農業分野)

2025

【参加者募集】7/4 大洋州イノベーションセミナーの開催 & 「Pacific-DIVE」プログラム公募のお知らせ

2025

JICA×TICADイベント「アフリカでJICAは何をしているの?-JICA職員と話そう-」

2025

★新着★よこはま動物園ズーラシア・国際協力機構(JICA)共催『オカピのふるさとを知ろう:「地球の肺」コンゴ盆地について理解を深める』 (2025年7月27日開催)

2025

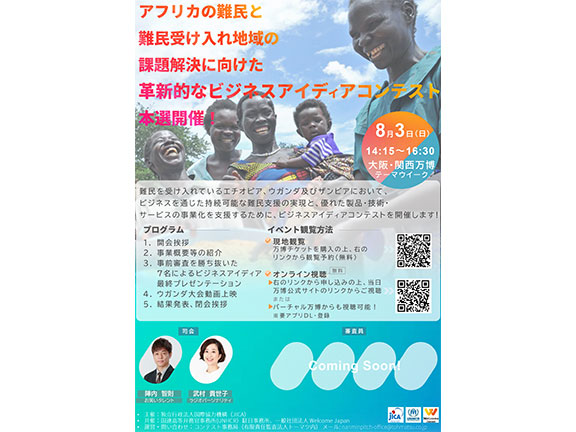

【観覧者募集】大阪・関西万博テーマウィーク:難民課題の解決を目指すビジネスアイディアコンテスト本選開催!

国連地雷対策サービス部と連携覚書を締結-アフリカにおける地雷・不発弾対策支援を拡大-

無償資金協力「人材育成奨学計画(JDS)」に関する贈与契約の署名について

【DXの取組み】一般社団法人CDO Club Japanが主催する「CDO Summit Tokyo 2025 Summer」の円卓会議にJICAのCDOが登壇

【アルメニア×群馬×デジタル】アルメニアTUMOセンターx群馬県による「TUMO Gunma」がオープンしました

JICA、GPAI東京イノベーションワークショップを後援 — グローバルサウスの現場からAIの課題と希望が集結

開催報告:アフリコンバース2025第2回@大阪・関西万博「織りなす文化:アフリカンテキスタイルの魅力を探る」

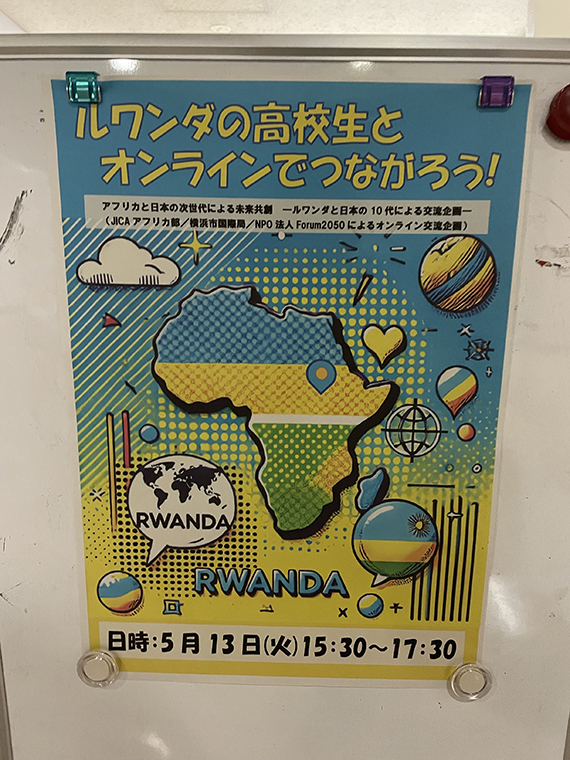

TICAD9に向けて、横浜・ルワンダの高校生を繋ぐオンライン交流会~熱気あふれる画面越しの一体感!国際交流の新たな幕開け~

「言語を活かしてアフリカで働く」セミナーを上智大学アフリカウィークスにて共催しました!

JICAスタッフが投稿するブログです。

ホーチミン市民が熱狂した日本支援による地下鉄

日本留学経験者とモンゴル版「日本式」教育について

ネパールの防災意識―阪神・淡路大震災から30年を経て―

JICA×読売巨人軍 野球を通じた「スポーツと開発」への取組

カザフスタンの援助機関「KazAID」からのインターン:中央アジアの未来を築くパートナーシップ

JICAが世界150以上の開発途上国・地域で実施する事業・プロジェクトの情報をご提供します。

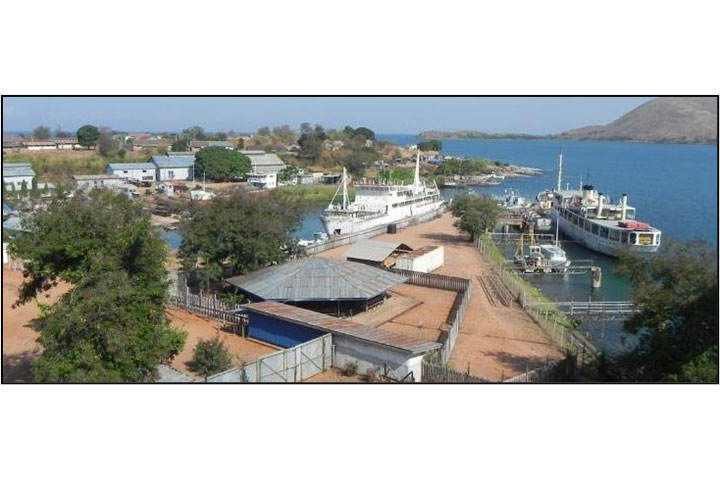

キゴマ港改修計画

キゴマ港は中央回廊上の重要な国際港であるものの、老朽化が深刻です。旅客埠頭に関しては、桟橋施設のコンクリート杭の劣化により安全面に課題がある上に、水深不足から旅客船は接岸できず、船と岸壁の間にバージと不安定なタラップを通した状態での危険かつ非効率な旅客の乗降や貨物荷役を余儀なくされています。また旅客埠頭へのアクセス道路は未舗装であり、旅客・貨物車両の通行に支障を来たしています。本事業は、キゴマ港の旅客埠頭の改修・浚渫、一般貨物倉庫の建設、アクセス道路の舗装を行うことにより、旅客の乗降や荷役の安全性・効率性の改善を図ります。これをもって中央回廊上の交易、輸送の改善を目指します。 (1)事業目的 本事業は、港湾施設の老朽化が深刻であるキゴマ港において、旅客埠頭の改修・浚渫、一般貨物倉庫の建設、アクセス道路の舗装を行うことにより、旅客の乗降や荷役の安全性・効率性の改善を図り、もって中央回廊上の交易、輸送の改善に寄与するもの。 (2)事業内容 1)施設、機材等の内容【施設】旅客埠頭、旅客埠頭前の浚渫、旅客待合施設、旅客埠頭へのアクセス道路、埠頭前広場の舗装、一般貨物倉庫の建設 2)コンサルティング・サービス:詳細設計、入札補助、施工監理

チェンナイ周辺環状道路建設事業(フェーズ1)

インドでは急速に進む都市化に、交通インフラ整備が追い付いてないことから、特に都市圏での交通渋滞が深刻です。ベンガル湾に面するチェンナイ都市圏でも人口の増加により、交通量が増加、慢性的な交通渋滞があります。同都市圏は、東南アジアに開かれた玄関口としてインド国内外の交通・物流の要所のひとつですが、近年はチェンナイ港の物資運搬に係る処理能力不足が問題となる中、整備・活用が進められている市北部のエンノール港へのアクセス改善が課題となっています。この協力では、エンノール港へのアクセル道路となる周辺環状道路の一区間を建設することにより、急増する道路交通需要への対応を図り、同都市圏の経済発展に寄与します。

国家森林火災情報システム(NFFIS)とEco-DRRによる災害リスク削減のための能力強化プロジェクト

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、主な災害として森林火災、洪水、地すべりなどが挙げられていますが、特に2009年から2019年の間は、6年間は非常に乾燥、5年間は異常な洪水が発生するなど、ほぼすべての年が極端な気象となっています。こうした状況下、特に森林火災の発生は森林資源の減少や生物多様性に影響を及ぼすだけでなく、森林の回復が遅れることにより土壌流出など他の自然災害の発生を招く可能性があることから、被害を最小限に抑えるため、衛星画像を活用した国家森林火災情報システムを導入することとしています。 本事業は、ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、森林火災の予防・早期警戒のための国家森林火災情報システム(NFFIS)と「生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)」の実証を行うことにより、森林火災やその他の自然災害の予防と軽減のための公的機関の能力強化を図ります。これをもって、ボスニア・ヘルツェゴビナの統合的な危機管理能力の強化を目指します。 【上位目標】 森林火災やその他の自然災害から身を守るための公的機関の能力開発により、ボスニア・ヘルツェゴビナの統合的な危機管理能力が強化される。 【プロジェクト目標】 森林火災やその他の自然災害の予防と軽減のための公的機関の能力が、NFFISとEco-DRR によって強化される。 【成果】 成果1 NFFIS が開発、試験、運用される。 成果2 自然災害による被害を防止するための Eco-DRR が実証される。

キルフィ病院整備計画

ソロモン諸島のマライタ州にあるキルフィ病院は、首都の国立中央病院に次ぎ二番目に大きく、外科等手術に対応する地方総合病院です。1967年に設立され、増築や改修による院内の導線の非効率化や機材の老朽化、人材・設備不足が生じており、同州の診療需要に十分対応できていません。 本事業は施設整備の優先度が最も高い外来部門、画像診断部門、手術部門を備えた中央診療棟及び分娩棟の施設の新設を行います。当病院の機能を改善・拡充することで、同州に提供される保健医療サービスの向上を図るものです。 【事業の目的】 本事業はソロモン諸島マライタ州都アウキ市において、既存のキルフィ病院の中央診療棟及び分娩棟の新設と医療機材の整備を行うことにより、当病院の診療サービスの強化を図り、もってマライタ州に提供される保健医療サービスの向上に寄与するもの。 【事業内容】 1)施設・機材等の内容 【施設】 中央診療棟(外来部門、画像診断部門、手術部門、中央滅菌部門等)、分娩棟(分娩・新生児部門)及び基幹設備(電力供給、上水設備) 【機材】 上記施設に必要な医療機材(一般X線撮影装置、超音波診断装置、手術台2台、高圧蒸気滅菌器 2台等) 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容: 詳細設計、入札補助、施工監理、機材及び施設維持管理等技術指導

ドゥリケル病院外傷・救急センター整備計画

ネパールでは、交通量の増加に伴って、2016年と比べ2021年までに全国の交通事故件数が約2倍となり、救急医療のニーズが増大しています。また、経済発展に伴う食生活の変化等により、脳卒中や心臓病等の非感染症疾患の救急患者も増加しています。ドゥリケル病院は、広域医療の拠点であり、ネパールの最大規模の第三次医療施設の1つですが、病床及び医療器材の不足が顕在化しています。同病院の病床数増加と機材整備を含めた対応能力の強化が急務となっています。 本事業では、ドゥリケル病院に、新たに外傷・救急センターの建設及び医療機材の整備を行うことにより、国内で急増する外傷・救急患者に対する医療サービスの強化を図ります。これによって、ネパールの保健医療の質の向上を目指します。 【事業の目的】 本事業は、当国最大規模の第三次医療施設の1つであるドゥリケル病院に、新たに外傷・救急センターの建設及び医療機材の整備を行うことにより、国内で急増する外傷・救急患者に対する医療サービスの強化を図り、もって当国の保健医療の質の向上に寄与するもの。 【事業内容】 1)施設、機材等の内容 【施設】救急処置室、外来診察室、入院病棟、検査部、放射線部、手術室、ICU 等 【機材】CT1台、C アーム2台、X 線撮影装置 1台、無影灯 3台、手術台 3台、麻酔器 3台、ベッド84台、ICUベッド16台、高蒸気滅菌機1台、MRI1台、人工呼吸器5台、超音波診断装置 2台、血液冷蔵庫2台 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 詳細設計、入札補助、施工・調達監理

サント島における水力発電施設建設計画

サント島は当国最大面積の島であり、水力発電をベース電源として運用していますが、乾季及び日中の電力ピーク時はディーゼル発電に頼っています。サント島では、2030年には2018年のピーク需要に対し約37%増となることが見込まれており、ロードマップ実現に向けてクリーンな国産エネルギーである水力発電を早急に開発することが必要となっています。都市部では、給電のための変電容量が逼迫しつつあるため、安定供給のためは発電設備と併せて変電設備の増強が不可欠です。本事業はサント島サラカタ川において、新規流込み式小水力発電施設等を建設することにより、増大する電力需要に対してクリーン且つ安定的な電力供給を実現するとともに輸入化石燃料への依存軽減を図ります。これをもって産業活動・市民生活レベルの向上及び気候変動対策への寄与を目指します。 (1)事業目的 本事業はサント島サラカタ川において、新規流込み式小水力発電施設等を建設することにより、増大する電力需要に対してクリーン且つ安定的な電力供給を実現するとともに輸入化石燃料への依存軽減を図り、もって産業活動・市民生活レベルの向上及び気候変動対策に寄与するもの。 (2)事業内容 1)施設、機材等の内容: 【施設】取水施設、導水施設、発電所、アクセス道路 【機材】発電設備、送変電用設備 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネント: 詳細設計、入札補助、調達・施工監理、保守管理に係るマニュアル整備、モニタリング体制強化等

キンシャサ市モンアンバ地区における電力アクセス改善計画

コンゴ民では、キンシャサ市における急激な人口増加、長年の政情不安や過去の内戦等に起因する低開発を背景に、全国平均の電化率は20%にとどまっています。電化された地域でも計画停電が頻発しており、変電および送配電設備の容量不足や老朽化による電力供給制限が生じています。そのため、安定的な電力供給のためには発電容量の増強に加え、既存の変電および送配電設備の増強・改修が課題となっています。 本事業は、急増する電力需要に対応するため、キンシャサ市経済開発地区の2か所の基幹変電所において、中圧/低圧変電所の増設および配電網の整備を通じて、同地区における電力供給能力および信頼性・安定性の向上を図るものです。 【事業の目的】 本事業は、キンシャサ市の経済開発地区であるモンアンバ地区において、既存のフナ変電所とリミンガ変電所の改修を行うことにより、同地区の電力供給の安定化を図り、もって同地区の経済活動活性化と住民の生活環境改善を通じた経済開発に寄与するもの。 【事業内容】 ア)施設、機材等の内容: フナ変電所・リミンガ変電所の変電設備の整備(100MVA変圧器(220kV/20kV)、220kV開閉設備、20kV開閉設備、SCADA(遠隔監視制御装置))、およびフナ変電所・リミンガ変電所の 20kV開閉設備用建屋等。 イ)ソフトコンポーネントの内容: コンサルタントによる電力技術の移転に係るソフトコンポーネントは本プロジェクトに含めない。供与される機材・設備は既存のものと同様であり、これらの設備の運転維持管理に係る技術移転については製造業者の技術者により初期操作指導、運用指導を通じて行う。

送電網整備計画

パラオは、コロール島及びバベルダオブ島に全人口の約96%が居住していますが、島における発電線は1回線のため、いずれかの区間に事故が発生すると、事故が除去されるまで全区間で停電が継続してしまうことが問題となっており、送変電設備の追加と更新を行うことで電力の安定供給を図ることが求められています。 本事業は、両島において送電系統を整備することにより、両島における電力供給の安定性の向上及び再生可能エネルギー導入の促進を図ります。これをもってパラオの住民生活環境の改善及び温室効果ガス排出削減を通じた気候変動・環境問題・防災への対応促進を目指します。 ① 事業の目的: 本事業は、コロール島とバベルダオブ島において送電系統を整備することにより、両島における電力供給の安定性の向上及び再生可能エネルギー導入の促進を図り、もってパラオの住民生活環境の改善及び温室効果ガス排出削減を通じた気候変動・環境問題・防災への対応に寄与するもの。 ② 事業内容 1)施設、機材等の内容:送配電線の新設(マラカル発電所・アイライ変電所区間2回線化、コクサイ変電所・アイライ変電所区間(エサール州経由)の約35㎞)、マラカル変電所・アイライ変電所の増強(変圧器・開閉設備一式等)、マラカル変電所・アイライ変電所・コクサイ変電所の開閉設備用の建屋等 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容:詳細設計、入札補助、調達・施工監理。ソフトコンポーネントなし。

scroll