中央アジアに広がる一村一品運動の取り組み、初の「中央アジア+日本」対話・首脳会合の場で紹介

里山里海の復興に挑む 能登半島地震から2年

石川県・能登半島には、豊かな自然と人々が共存する「里山里海」と呼ばれるエリアがあります。2024年1月の能登半島地震では甚大な被害を受け、人々の生業も一変しました。その復興に向け、JICAは自治体や被災者と共に活動しています。現地で奮闘する人々の姿を通し、震災から2年を迎える能登の今を伝えます。

相川七瀬さんが見た 日系社会がつなぐブラジルと日本

2025年、日本とブラジルは国交樹立130周年を迎えました。今日の友好関係には、苦難を乗り越え両国の架け橋となってきた日系ブラジル社会の功績があります。日本ブラジル友好交流親善大使を務めるロックシンガーの相川七瀬さんが、その歴史といまを見つめました。

相川七瀬さんが発見! 日本の交番がブラジルに!?

日本社会の安心安全に長く貢献してきた「交番(KOBAN)」が中南米に広がっています。中でもブラジルでは、治安の改善に大きな力を発揮しています。日本ブラジル友好交流親善大使を務めるロックシンガーの相川七瀬さんが、その背景を探ります。

「きこえる」と「きこえない」をつなぐ架け橋 東京2025デフリンピック

きこえない・きこえにくい人たちのためのスポーツの国際大会「デフリンピック」が2025年11月、日本で初めて開催されます。大会のビジョンには「“誰もが個性を活かし力を発揮できる”共生社会の実現」とあります。JICAが目指す、すべての人がスポーツを楽しめる平和な社会の構築ともつながります。大舞台を支える人々の姿から、大会の意義を考えます。

世界と日本を変える力に JICA海外協力隊60年

JICA海外協力隊は2025年で発足60周年を迎えました。これまでに、のべ99カ国に約5万8000人が派遣され、教育、保健・医療、農林水産などさまざまな分野で開発途上国の発展に寄与してきました。一方で帰国後の隊員たちが、そのキャリアを生かし、日本社会における課題の解決に当たっている事実はあまり知られていません。協力隊の歴史を振り返りながら、協力隊経験者らの「社会還元」活動についてレポートします。

JICAが主催・共催・後援する

イベントの情報をお知らせします。

2026

【オーディエンス募集開始 締切:1/16(金)12:00】JICA共創×革新プログラム「QUEST」 デモデイのご案内

2026

1/21(水)JICA国際協力賞受賞者 ウェンディ・バランテス氏記念講演「ラテンアメリカにおける障害者自立生活革命の軌跡」

2026

1/23(金)開催「障害者就労案件レビュー調査」報告会

2026

【オンライン開催】ジャパンハートアジア小児医療センター開院までの道のり

2026

2/4(水)開催、障害主流化ガイダンスノート完成報告会

2026

【参加者募集】JICA食と農の協働プラットフォーム(JiPFA)第7回(2025年度)年次フォーラム開催

2026

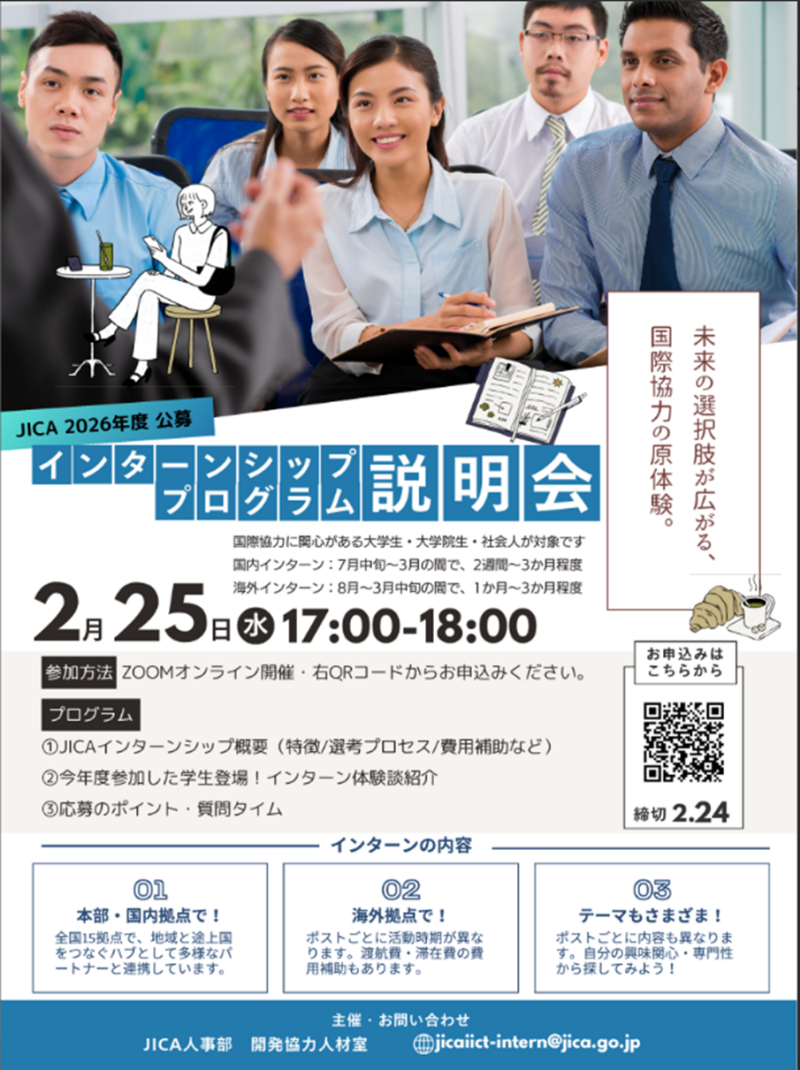

2026年度JICA公募インターンシップ・プログラム説明会

2026

【2026年3月1日~7日】JICAザンビア 製造業サプライチェーン・ビジネススタディツアー - 参加者募集中!JETRO共催(応募〆2025年12月19日(金))

中央アジアに広がる一村一品運動の取り組み、初の「中央アジア+日本」対話・首脳会合の場で紹介

【COP30サイドイベント】SAFTAセミナー:持続可能なアマゾン農業の新たな道標(パート2)

【COP30サイドイベント】泥炭地再生及び林・農林業(FOLU)のグローバル炭素市場枠組みへの統合

【COP30サイドイベント】太平洋地域気候・環境イノベーションフォーラム

【COP30サイドイベント】Accelerate Energy Efficient Cooling in Nigeria

【COP30サイドイベント】国際協力による気候変動に強靭な開発の推進

【COP30サイドイベント】Promoting Adaptation Measures and Addressing Climate Risks

【COP30サイドイベント】温暖化する地球のためのパッシブクーリング設計・建設戦略

JICAスタッフが投稿するブログです。

JICAが世界150以上の開発途上国・地域で実施する事業・プロジェクトの情報をご提供します。

ルサカ市きれいな街プロジェクト

ザンビアでは、都市化の進展に伴いごみの量の増加が続く中、廃棄物管理サービスの提供が追いついていません。首都ルサカ市の人口の約7割が居住する未計画居住区では、廃棄物収集サービスが十分に提供されておらず、ごみが無秩序に投棄されているため、衛生環境が悪化しています。また、インフラ整備も十分でなく、雨季には未回収の廃棄物が排水溝に詰まり、汚染された水が市内に溢れ広がることで、コレラ等の水因性疾患の感染拡大の原因となっています。2023年10月から発生したコレラのアウトブレイクでは、ルサカ市内において500名以上の死者が出ており、感染リスク抑制の観点からも廃棄物管理の改善が急務となっています。 本事業は、ルサカ市において、廃棄物管理の現況と優先課題の特定、廃棄物収集・運搬及び最終処分場の運営管理能力の改善、基本手法及びモニタリング体制の確立を行うことにより、廃棄物管理能力の強化を図り、もって廃棄物管理改善計画に基づく廃棄物管理の実現に寄与するものです。本事業の実施にあたっては、ルサカ市より廃棄物管理事業を継承するために設立された「ルサカ市統合固形廃棄物管理公社(LISWMC)」の経営体制の構築を支援することで、ルサカ市における廃棄物管理能力の強化を目指します。また、ザンビアで初めて廃棄物管理事業を公社化した事例として、LISWMCの設立と運営の経験の他自治体への共有を図ります。 【上位目標】 ルサカ市の廃棄物管理が廃棄物管理改善計画(2027-2030)に基づいて行われている。 【プロジェクト目標】 ルサカ市において廃棄物管理能力が強化される。 【成果】 成果1:廃棄物管理の現況と優先課題がMLGRD、LCC及びLISWMCによって特定される。 成果2:廃棄物収集・運搬の管理能力が改善し、基本手法が確立される。 成果3:最終処分場の運営管理能力が改善し、基本手法が確立される。 成果4:LISWMCの経営体制が構築される。

水系感染症及び洪水に強靭な水・衛生計画策定プロジェクト

マラウイで基本的な飲料水供給サービスにアクセスが可能な人は約7割、基本的な衛生サービスにアクセスできる人は5割未満に留まり、不十分な衛生状態により毎年5歳以下の子供が約3,000人死亡し、断続的に水系感染症であるコレラのアウトブレイクが発生しています。2023年3月には、既に全国でコレラアウトブレイクが発生していた状況下で、同国の二大都市のひとつであるブランタイヤ市を含む南部地域を中心に大型サイクロンによる豪雨に見舞われた大規模な洪水災害に発展し、コレラ感染者をさらに増加させる要因となりました。 本事業は、同国において、水系感染症および洪水に対し強靭な水・衛生施設およびサービスに係るガイドラインの策定、ならびに優先プロジェクトとその実施計画の策定を行うことにより、ガイドラインが実際に活用され、住民の安全な水および衛生施設へのアクセス率の向上、水系感染症および洪水に対する水・衛生サービスの強靭性の向上に寄与するものです。 【インパクト(事業完了後、提案計画により中長期的に達成が期待される目標)】 住民の安全な水および衛生施設へのアクセス率が向上するとともに、水系感染症および洪水に対する水・衛生サービスの強靭性が向上する。 【アウトカム(事業完了後3年以内)】 「水系感染症および洪水に対し強靭な水・衛生施設整備および水・衛生サービスに係るガイドライン」が実際に活用される。 【アウトプット(事業完了時点)】 成果1:水・衛生施設の現状および水系感染症や洪水への対策に関する既存の計画等を調査・把握することで、水・衛生施設整備に係る優先プロジェクトリストが策定される。 成果2:水系感染症および洪水に強靭な水・衛生施設および水・衛生サービスに係るパイロット事業が実施される。 成果3:優先プロジェクトリストが最終化され、水系感染症および洪水に強靭な水・衛生施設整備および水・衛生サービスに係るガイドラインが策定される。

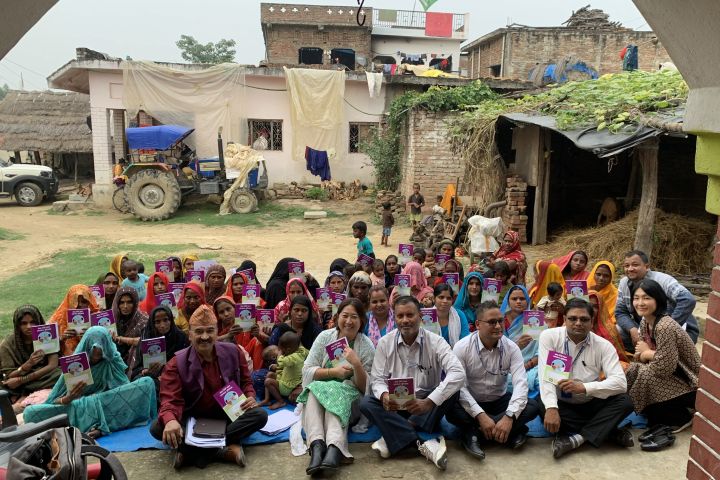

母子手帳の活用による母子継続ケア改善プロジェクト

ネパールにおいては、過去数十年で妊産婦死亡率、5歳未満児死亡率、新生児死亡率といった母子保健指標が大幅に改善しており、熟練出産介助者の立ち合いによる出産の割合も顕著な改善が見られています。しかしながら、妊産婦死亡率は依然として南アジア平均を上回っていることに加え、いずれの指標にしても州間格差が大きいことが課題であり、医療従事者による妊産婦の健康教育やカウンセリングの質の面での課題が指摘されています。質の高い母子継続ケアを全国で実現する上で、保健医療従事者及び妊産婦やその家族が妊娠中の母体と胎児の状況、出産時の母子の状況、子どもの成長・健康の状況を正確に把握することが重要であり、一つの冊子にそれらの情報を記録し、共有することとができる「母子手帳」は有効なツールとなり得ます。 本事業は、ネパールの対象地域において、①全国標準版の母子手帳・関連文書・ツールの作成及び対象地域での導入、②研修及びモニタリング・スーパービジョン(M&S)体制の構築による医療従事者及びボランティアの能力強化、③対象地域で導入した教訓をもとにした母子手帳及び関連文書・ツールの改定、全国展開ロードマップの作成等を通じ、他州での展開を見据え、継続ケアの質を改善するための統合した母子手帳が効果的に活用されるモデルの開発導入を図り、もってモデルを導入した地域において、より多くの母子が継続ケアを受けることに寄与するものです。 【上位目標】 モデルを導入した地域において、より多くの母子が継続ケアを受ける。 【プロジェクト目標】 対象地域において、他州での展開を見据え、継続ケアの質を改善するための統合した母子手帳が効果的に活用されるモデルが開発、導入される。 【成果】 成果1: 母子継続ケアの推進を目的に全国標準版の母子手帳及び関連文書・ツール(運用ガイド、使用ガイド等)が作成され、対象地域で導入される。 成果2: 対象地域において研修及びモニタリング・スーパービジョン体制の構築を通じ、医療従事者及びボランティアが母子手帳を有効活用する能力が強化される。 成果3: 対象地域で導入した教訓をもとに全国標準版の母子手帳及び関連文書・ツール(運用ガイド、使用ガイド等)が改訂され、全国展開ロードマップが作成される。

介護人材能力強化プロジェクト

インドネシアでは、出生率の減少と平均寿命の延伸により人口構造が変化しつつあり、人口に占める65歳以上の割合は2023年に7%を超えました。インドネシア政府は高齢者の健康状態と生活の質の改善に取り組んでいますが、高齢者へのケアの質等が課題となっています。一方で、日本の介護に相当する概念はなく、日本の介護福祉士のような専門職(国家資格)もないことから、インドネシア保健省は、保健分野の人材育成機関であるヘルスポリテクニックにおいて、高齢者に対するケアの国内および国際的な需要の高まりに対応できるように教育内容を拡充を推進しています。 本事業は、高齢者のケア(KAIGO)及び日本のケアサービスに従事する際に必要となる日本語の学習のために、モジュールと関連教材を作成し、それらを用いた授業を実施できる教員を養成します。同モジュールに基づく教育が実施されることで、協力対象のヘルスポリテクニックの高齢者ケア対応力強化に寄与するものです。 【上位目標】 国内外における高齢者ケアの需要増加に対応するため、選定されたヘルスポリテクニックが強化される。 【プロジェクト目標】 プロジェクトで開発されたモジュールと関連教材が、選定されたヘルスポリテクニックの既存のコースで採用される。 【成果】 成果1:高齢者ケアサービス(KAIGO)のスキルと介護の背景にある日本文化を学ぶために必要なモジュールが開発される。 成果2:ケアサービスに必要な日本語のモジュールが開発される。 成果3:本プロジェクトで開発されたモジュールが、より広範囲に活用されることを目指し、他のヘルスポリテクニックや関連機関に紹介される。 成果4:インドネシアにおける高齢者ケアサービス(KAIGO)の適切な人材育成・配置のための全体計画・対策案が検討・提案される。

感染症疫学サーベイランスシステム強化プロジェクト フェーズ2

コンゴ民主共和国は、広大な国土や熱帯雨林気候、急速な森林伐採等による気候変動の影響等、感染症のアウトブレイクが起こりやすい要素を複合的に有しています。JICAは2020年~2024年にかけて、同事業のフェーズ1を実施し、キンシャサ特別州および中央コンゴ州において、感染症サーベイランス体制の強化を図りました。その結果、報告の迅速性・網羅性の向上や、国立生物医学研究所(INRB)の体制強化等に貢献しました。しかし、脆弱な基礎インフラやサプライチェーンにより検査室運営のための機材・消耗品等の入手に時間がかかる、先方政府の予算配布が限定的であり保健省の活動はドナー活動に依存している、特にパイロット地域外への展開に課題がある、等の深刻な課題が見つかりました。 本事業は、対象州において、コミュニティベースサーベイランスの方策の特定・試行・検証や州における対応・評価に関する能力強化を実施することにより、対応と評価を含むコミュニティベースサーベイランスのモデル構築を図り、もって同モデルの他州への展開に寄与するものです。 【上位目標】 コミュニティベースサーベイランスのモデルが他州において適用される。 【プロジェクト目標】 「対応」と「評価」を含む、コミュニティベースサーベイランスのモデルが構築される。 【成果】 成果1:パイロット保健ゾーンにおいてジェンダーの観点を考慮したコミュニティベースサーベイランスのモデルを構築する。 成果2:州が感染症アウトブレイクを分析し、対応する能力を強化する。 成果3:国レベルの感染症疫学サーベイランス能力が強化される。

橋梁維持管理計画策定改善プロジェクト

チュニジアの橋梁は1850年頃から建設が始まり、1960年から1970年代にかけて多くの橋梁が建設されました。架橋からすでに50年以上経ており、老朽化に伴う事故が発生するなど、適切な維持管理を行わなければ、安全上の問題が発生する可能性が高まっています。新たな橋梁も増える中で、計画的に橋梁を維持管理し、維持管理コストを最小化することが重要な状況となっており、橋梁・道路総局(DGPC)は、2030年を目標とした戦略文書において、3本柱のひとつとして「新しい戦略による維持管理によって既存の道路網をよい状態に維持する」ことを掲げています。しかし現状は、DGPC側の点検・診断能力の不足、得られた点検診断データの管理方法、橋梁維持管理計画が優先順位に基づいて策定できていない等の問題があり、早急に解決する必要があります。 本事業はチュニジアにおいて、橋梁の点検診断を踏まえた維持管理計画の策定支援を実施することにより、橋梁維持管理能力の向上を図り、もって適切な計画に基づく橋梁維持管理に寄与するものです。 【上位目標】 チュニジアにおける橋梁が適切な計画に基づき維持管理されている 【プロジェクト目標】 橋梁維持管理能力が向上する 【成果】 成果1:橋梁点検・診断に係る能力が向上する 成果2:橋梁のデータが一元管理され運用能力が向上する 成果3:橋梁補修に係る監理能力が向上する 成果4:橋梁維持管理計画の策定能力が向上する

県教員研修センター整備計画

ラオスにおける初等教育の就学率は9割を超える高い水準を達成しましたが、教育の質が依然として大きな課題となっており、現職教員の継続的職能開発(CPD)のための制度構築に取り組むことが課題となっています。ラオス政府は、全国8か所の教員養成校(TTC)が中心となり教育の質向上の技術支援を行っています。また、TTCが設置されていない県においては、県・教育スポーツ局(PESS)に所属する県教員研修センター(PTDC)を設置し、TTCによる技術支援のもと、現職教員の指導力強化のための研修等を実施し、初等教育を始めとする就学前~中等教育の質の向上に寄与する方針を打ち出しています。しかし、多くのPTDCでは、CPDを実践する上で必要な施設及びTTCとの連携に必要な機材が不足しており、研修実施が困難な状況にあります。 本事業は、TTCが所在しない県において、PTDCの研修施設の整備及びTTCとの連携に必要な機材の拡充により、TTCとの連携の下にCPD研修が実施される体制の構築を図り、もってラオスにおける就学前・初等・中等教育の質の向上に貢献するものです。 【事業の目的】 県教員研修センター(9か所)の施設及び研修用機材の整備を行うことにより、教員養成校を軸とするラオス全土における現職教員研修の実施体制の強化を図り、もって同国の基礎教育の質の向上に寄与するもの。 【事業内容】 1)施設、機材等の内容 【施設】PTDC(9か所)の施設整備(主に、研修講義室(大研修室(60人収容)、小研修室(30人収容))、多目的室等)、総延床面積約5,060m2 【機材】現職教員研修に必要な実習機材(主に、プロジェクター9式、音響システム9式、オンライン会議ツール9式等) 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 詳細設計、入札関連業務支援、施工・調達監理。本事業にソフトコンポーネントは含まない。

連邦首都区水道公社事業管理能力強化プロジェクト

ナイジェリアの連邦首都区の水道施設の運転・維持管理を担っている連邦首都区水道公社(FCTWB)は2017年に公社化されましたが、収入及び支出に対する実権は連邦首都区庁に掌握されているため、効率的に事業運営が行えない状況が続いています。無収水率が約5割と高く、残り5割程度の有収水量に対する料金徴収率も5割程度と著しく低い状況です。このような状況はFCTWBの事業経営を困難にするとともに、水道料金を支払っている住民に不公平感を生じさせています。このため、FCTWBとしては、既存の水源及び施設を最大限活用しつつ、給水人口の増加に応じた水道施設の運転・維持管理を実施していくことに加え、適切な顧客管理や料金徴収を行うことが急務となっています。 本事業は、連邦首都区において、事業計画策定能力の向上、水道料金請求書の精度の向上、料金徴収能力の向上を行うことにより、FCTWBの事業経営能力の向上を図り、もってFCTWBが独自収入で水道事業を運営することに寄与するものです。 【上位目標】 FCTWBが独自収入で水道事業を運営する。 【プロジェクト目標】 FCTWBの事業経営能力が向上する。 【成果】 成果1:事業計画策定能力が向上する。 成果2:水道料金が実使用量に基づいて請求される。 成果3:料金徴収能力が向上する。

scroll