JICA共創×革新プログラム「QUEST」最終報告会(デモデイ)を開催しました!

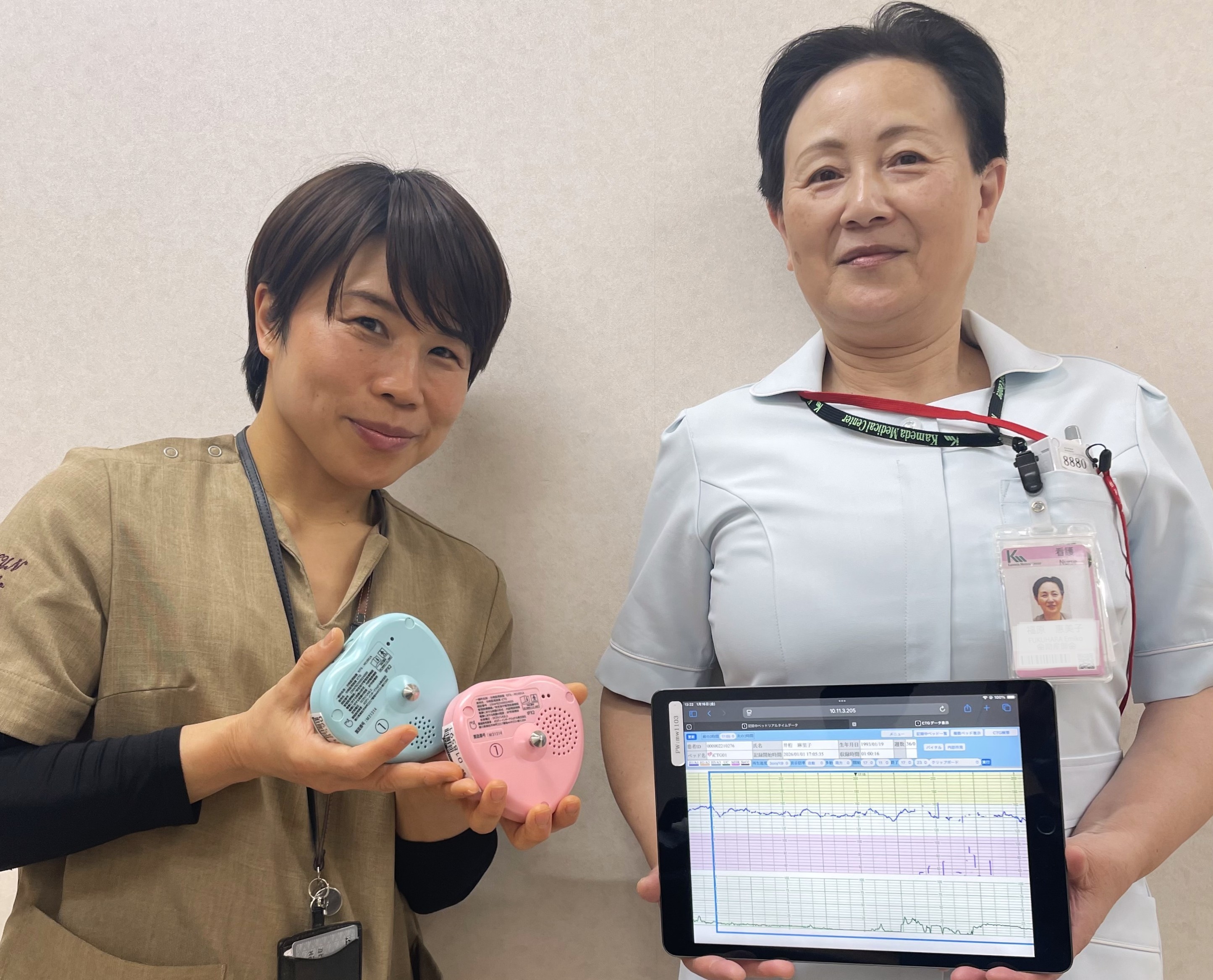

国際協力を日本の力に① ICT遠隔医療・タイでの挑戦が母子の命を救う

JICAの国際協力には、途上国での成果が日本にも還元され、国内の課題解決や企業活動などにも貢献している例が数多くあります。その一つが、香川県で生まれ、タイで更なる進化を遂げ、日本に戻ってきた周産期遠隔医療システムです。産科医不足が深刻化する日本の各地で、ハート型の小さな機器が妊婦と赤ちゃんの命を守っています。

里山里海の復興に挑む 能登半島地震から2年

石川県・能登半島には、豊かな自然と人々が共存する「里山里海」と呼ばれるエリアがあります。2024年1月の能登半島地震では甚大な被害を受け、人々の生業も一変しました。その復興に向け、JICAは自治体や被災者と共に活動しています。現地で奮闘する人々の姿を通し、震災から2年を迎える能登の今を伝えます。

相川七瀬さんが見た 日系社会がつなぐブラジルと日本

2025年、日本とブラジルは国交樹立130周年を迎えました。今日の友好関係には、苦難を乗り越え両国の架け橋となってきた日系ブラジル社会の功績があります。日本ブラジル友好交流親善大使を務めるロックシンガーの相川七瀬さんが、その歴史といまを見つめました。

相川七瀬さんが発見! 日本の交番がブラジルに!?

日本社会の安心安全に長く貢献してきた「交番(KOBAN)」が中南米に広がっています。中でもブラジルでは、治安の改善に大きな力を発揮しています。日本ブラジル友好交流親善大使を務めるロックシンガーの相川七瀬さんが、その背景を探ります。

「きこえる」と「きこえない」をつなぐ架け橋 東京2025デフリンピック

きこえない・きこえにくい人たちのためのスポーツの国際大会「デフリンピック」が2025年11月、日本で初めて開催されます。大会のビジョンには「“誰もが個性を活かし力を発揮できる”共生社会の実現」とあります。JICAが目指す、すべての人がスポーツを楽しめる平和な社会の構築ともつながります。大舞台を支える人々の姿から、大会の意義を考えます。

JICAが主催・共催・後援する

イベントの情報をお知らせします。

2026

【参加者募集】JICA食と農の協働プラットフォーム(JiPFA)第7回(2025年度)年次フォーラム開催

2026

【オンライン開催】もし、わたしが誰かの笑顔をつくれるとしたら?-ケニアのお母さんと一緒に働く-

2026

社会保障・障害と開発分野プラットフォームオンライン勉強会のご案内

2026

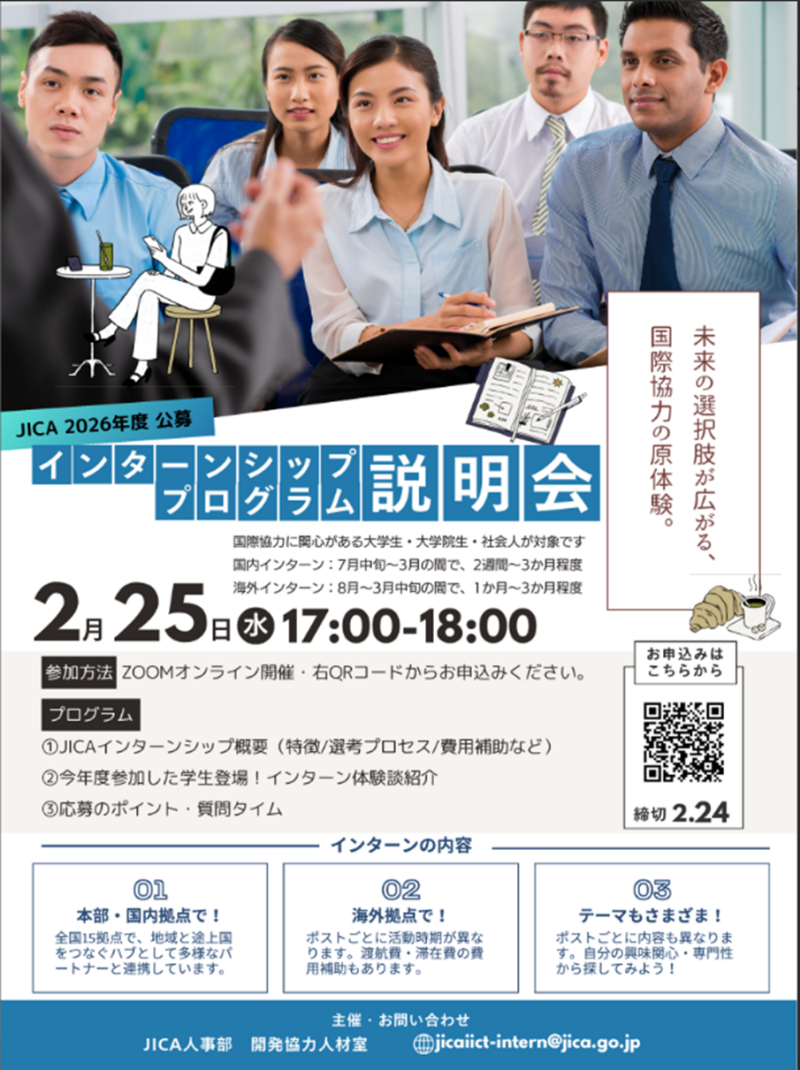

2026年度JICA公募インターンシップ・プログラム説明会

2026

【2026年3月1日~7日】JICAザンビア 製造業サプライチェーン・ビジネススタディツアー - 参加者募集中!JETRO共催(応募〆2025年12月19日(金))

2026

共創×革新プログラムQUEST2026始動!

2026

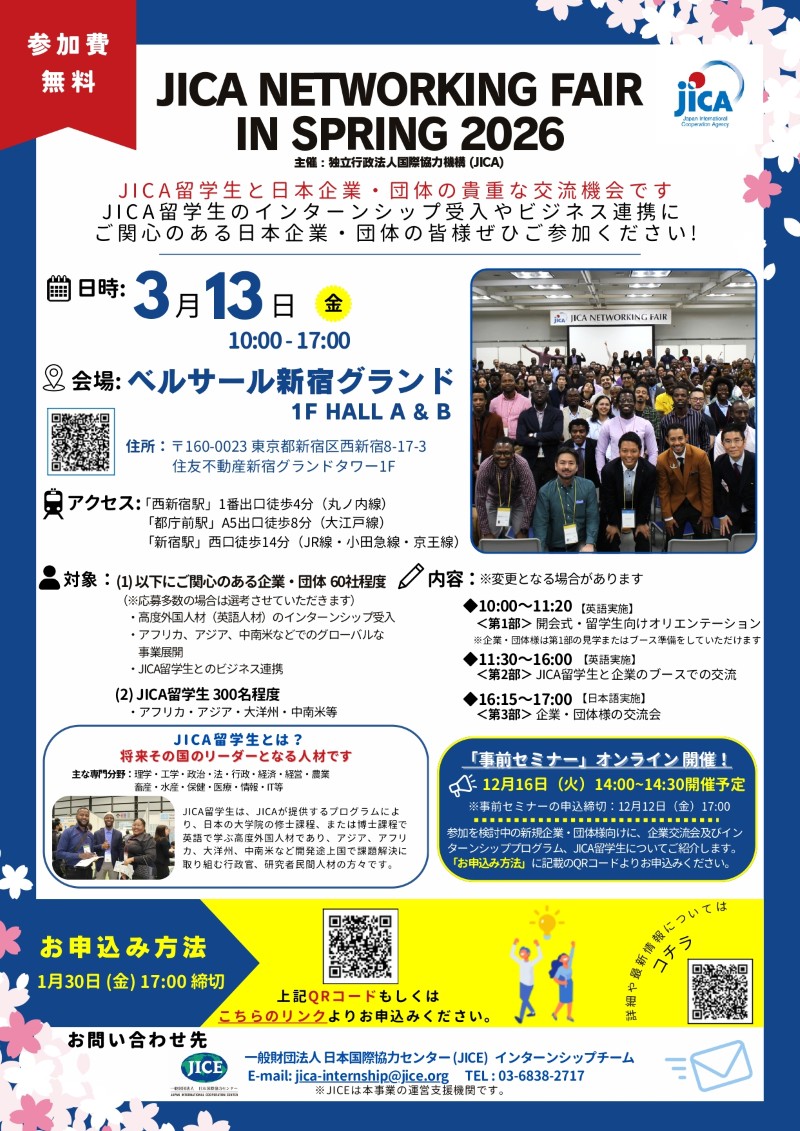

JICA Networking Fair Spring 2026 (企業交流会)

JICA共創×革新プログラム「QUEST」最終報告会(デモデイ)を開催しました!

中央アジアに広がる一村一品運動の取り組み、初の「中央アジア+日本」対話・首脳会合の場で紹介

アジア・太平洋地域の『持続可能なまちづくり』のための福岡プラットフォーム(Fukuoka-SUSCAP) 第3回ネットワーク・セミナー

【COP30サイドイベント】SAFTAセミナー:持続可能なアマゾン農業の新たな道標(パート2)

【COP30サイドイベント】泥炭地再生及び林・農林業(FOLU)のグローバル炭素市場枠組みへの統合

【COP30サイドイベント】太平洋地域気候・環境イノベーションフォーラム

【COP30サイドイベント】Accelerate Energy Efficient Cooling in Nigeria

【COP30サイドイベント】国際協力による気候変動に強靭な開発の推進

JICAスタッフが投稿するブログです。

JICAが世界150以上の開発途上国・地域で実施する事業・プロジェクトの情報をご提供します。

コメ種子生産拡大及び品質向上のための能力強化プロジェクト

ナイジェリアは、国土の約8割(約71百万ha)が耕作に適した土地で、肥沃な土壌と豊富な水資源を備えた、農業生産ポテンシャルの非常に高い国です。人口の6割以上が農林水産業に従事する農業国であり、アフリカで最多のコメ生産量を誇ります。しかし、輸入にも依存しており、1ha辺りの平均収量はアフリカ地域の平均と比べて低く、人口増加に伴う国内需要の増加に十分に対応できていません。こうした状況の中で、コメの生産性と品質を向上させるため、「種子生産の改善」が「籾生産・貯蔵量の増加」に次ぐ優先課題とされています。ところが、認証種子(CS)の生産を担う民間企業や種子生産農家の数や技術が不足していることに加え、CS生産に必要な原種種子(FS)の品質が低いことが課題となっています。また、稲作農家における高品質種子や改良品種を利用するメリットへの理解が十分ではなく、CSの利用率は全稲作農家の約3割にとどまっています。さらに、種子認証に必要な人材や施設設備が不十分で、品質管理や認証制度が適切に機能していないという問題もあります。 本事業は、ナイジェリアの対象2州において、ナイジェリア連邦農業・食糧安全保障省傘下の連邦農業局、国立農業種子評議会(NASC)、国立穀物研究所(NCRI)、州農業・農村開発省、種子会社および種子農家の種子生産・品質管理能力を強化することにより、コメのFS及びCSの生産と品質管理のシステムを強化し、種子生産量の向上に寄与することを目指します。 【上位目標】 対象州において、コメのFSとCSの生産が増加する。 【プロジェクト目標】 コメのFSとCSの生産及び品質管理のシステムが強化される。 【成果】 成果1:現在の種子生産と品質管理の実施上の課題とニーズに基づき、プロジェクト受益者の能力開発のための計画が策定される。 成果2:質の高いFSの生産及び取扱いに関するNCRI所員及び種子会社スタッフの能力が向上する。 成果3:質の高いCSの生産及び取扱いに関するコメ種子会社のスタッフ、契約種子農家、コミュニティの種子農家、その他の関係者の能力が向上する。 成果4:FS及びCSの認証のための圃場審査及び種子検査に関するNASC職員の実施能力が向上する。

ブルーエコノミーに向けた持続的な沿岸漁業振興プロジェクト

東ティモールは近年の政治情勢安定により、着実な経済成長を果たしてきました。しかし、依然国家歳入の約9割を石油・ガスに依存しており、将来を見据えた産業多様化が喫緊の課題なため、漁業関連産業振興を重要分野の一つとして掲げ、水産セクター振興のための「漁業者の人材育成」「漁法改善の指導」を優先活動としています。同国は、約700㎞の海岸線と72,000㎞の排他的経済水域を持ち、豊富な海洋資源に恵まれています。しかし、同国の漁業は零細漁民による伝統的な漁具、漁法が中心であり、漁場も沿岸から1-2キロ程度と限定的で漁獲量が限られる等、その開発ポテンシャルを活かしきれていません。また、漁獲後の流通・販売にも課題があり、沿岸漁業の漁獲技術改善や水産物のサプライチェーン構築に係る能力強化が必要とされています。 本事業は、同国の対象地域において、パイロットプロジェクトを通じた漁業・養殖・水産資源管理総局(DG-FAARM)の事業運営管理能力強化や沿岸コミュニティの沿岸漁業の生産性向上・水産物の販売促進能力強化を行うことにより、同国の持続的な沿岸漁業振興に寄与するものです。 【上位目標】 東ティモールのプロジェクト対象地域1において、持続的な沿岸漁業振興に係る漁業コミュニティへの活動が継続されている。 【プロジェクト目標】 プロジェクト対象地域での持続的な沿岸漁業の振興に向けた、DG-FAARMとコミュニティの能力が向上する。 【成果】 成果1:パイロットプロジェクトを通じて、DG-FAARMの事業運営管理能力が強化される。 成果2:プロジェクト対象地域において、沿岸漁業の生産性2向上に係る能力が強化される。 成果3:プロジェクト対象地域において、水産物の販売促進に係る能力が強化される。 なお、成果1のパイロットプロジェクトにおいて、成果2および3に設定する能力強化に係る活動を実施する。

新首都圏3都市開発計画策定プロジェクト

インドネシアの首都ジャカルタでは慢性的な地盤沈下・洪水や渋滞等の問題を抱えており、2021年9月には首都移転法案が国会に提出され、2022年1月、ジャカルタから新首都(ヌサンタラ)への移転法案が可決されました。インドネシア政府は、今後段階的に首都移転を行い、完全移転の目標時期を独立100周年の2045年としています。JICAは2022年6月~2025年1月に「インドネシア国新首都の開発にかかる情報収集・確認調査」を実施し、新首都開発計画のレビューと「政府コアエリア」の基礎インフラ整備の状況調査を実施しました。同調査では、新首都圏に位置する東カリマンタン州の経済都市バリクパパン市及び同州都サマリンダ市と新首都の相互補完的な開発に向けて、インドネシア側から「Tri-City Development」として3都市の広域連携の重要性が打ち出されました。 本事業は新首都ヌサンタラ、新首都圏に位置する東カリマンタン州の経済都市バリクパパン市、及び同州都サマリンダ市の3都市を対象に、3都市の広域計画としてのTri-City Development Plan策定を支援し、かつ3都市連携に係る実施体制の構築提案等を行うことにより、経済・社会・環境の3つの側面で3都市間の相互補完的で持続可能なまちづくりの推進に貢献するものです。 【インパクト】(事業完了後、提案計画により中長期的に達成が期待される目標) 新首都ヌサンタラ、バリクパパン市、サマリンダ市の3都市を対象とした広域計画としてのTri-CityDevelopmentPlanが関係機関によって活用されることにより、経済・社会・環境の3つの側面で相互補完的で持続可能な都市・地域開発が推進される。 【アウトプット】 (ア)Tri-City Development Plan(案)の策定 (イ)Tri-City Development Plan実施促進のための体制案の提言 (ウ)Tri-City Development Plan策定及び実施等に係る関係機関の能力強化

インドネシア緊急地震速報・対応システムの開発

インドネシアは、インド・オーストラリアプレート、ユーラシアプレート、太平洋プレートの3つのプレートにまたがる地震多発国です。経済発展にともない、人口の増加、市街地の拡大、中高層ビルの建設、製造工場の増加などが進み、大地震発生時の人的・経済的なリスクが高まっており、地震への対策を早急に進める必要があります。しかし、対策の一つである緊急地震速報とその対応システムの導入のためには、地震観測機器の設置密度が低く、観測と通信の質が十分ではないため、数秒単位で震源の位置や大きさの特定を行うことができていない、という課題があります。 本事業は、インドネシアの対象地域(ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州)において、即時地震動予測の迅速性と精度を向上させ、機械類の即時制御システムと住民向けの伝達システムを構築し、安全空間への緊急避難ガイドラインを作成することにより、これら一連の緊急地震速報・対応システムが特定ユーザーにより試験的に運用されることを図り、もって対象地域での本格運用、実装地域拡大の準備、地震による人的・経済的リスクの軽減に寄与するものです。 【上位目標】 ・緊急地震速報・対応システム(以下、「E2E EEWRS」)が、ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州(以下、「プロジェクト対象地域」)において本格運用される。 ・緊急地震速報・対応システムの実装地域の拡大準備が整う。 ・地震による人的・経済的リスクが軽減される。 【プロジェクト目標】 ・プロジェクト対象地域において、緊急地震速報・対応システムが特定ユーザーに対し て試験的に運用され、地震災害リスクが削減される。 【成果】 成果1:プロジェクト対象地域において、即時地震動予測の迅速性と精度が向上される。 成果2:即時制御・住民向け伝達システムが構築され、プロジェクト対象地域において試験運用される。 成果3:緊急避難ガイドラインが策定され、プロジェクト対象地域内のパイロットサイトにおける地震発生時の緊急避難能力が強化される。

アグロインダストリーにおけるビジネス展開のための行政支援強化プロジェクト

ケニアの農業セクターは、GDPの約3割、輸出額の約6割を占める主要産業ですが、農業従事者数、利用農地面積、農業生産高の約3分の2を小規模農家が占めています。また、地方人口の7割は農業に従事しており、同国のより包摂的な経済発展のためには農業セクターの更なる開発が不可欠です。農業セクターへの民間部門参画・投資を促すため、2020年にCountry Agribusiness Partnership Framework(CAP-F)が農業トランスフォーメーション局(ATO)を事務局として立ち上げられました。しかしながら、CAP-Fの活動は現状進展が見られず、民間部門からの資金動員や農業投資促進は期待された成果が上がっていません。 本事業は、民間事業者によるビジネス展開を適切に支援する体制の提案、民間事業者によるビジネス展開を可能にする効果的な支援策を明らかにすることにより、行政による支援体制の確立を図り、もってケニアのアグロインダストリーにおけるビジネス展開の促進に寄与するものです。 【上位目標】 ケニアのアグロインダストリーにおけるビジネス展開が促進される。 【プロジェクト目標】 アグロインダストリーの民間事業者によるビジネス展開を促進するための行政による支援体制が確立される。 【成果】 成果1:アグロインダストリーの民間事業者によるビジネス展開を適切に支援する体制が提案される。 成果2:アグロインダストリーの民間事業者によるビジネス展開を可能にする効果的な支援策が明らかになる。

カビテ州産業地域洪水リスク管理事業(第二期)

カビテ州はマニラ首都圏南部に隣接し、マニラの衛星都市として、人口増加や経済発展が著しい地域で、2022年時点において17の工業団地(716社)が存在し、内167社(約23%)は日系企業です。しかし、カビテ州内には3本の中小河川が貫流しており、大型台風発生時はこれら河川の中流域及び下流域において洪水被害が生じています。また、大型台風時以外にも、沿岸に近い下流域において、排水路の未整備・機能不全、土地利用の変化による浸透能力の低下、潮位の影響等により、内水が河川に排水されず、雨期には毎年長期間浸水が発生しています。これらの洪水・浸水被害は、人々の生活に支障をきたしているのみならず、工業団地や基幹道路の浸水・機能不全等により経済的な損失を生んでいます。同地域は開発による土地利用の変化が著しい地域であるため、今後の急激な開発により将来的に洪水被害が拡大する恐れがあります。 本事業は、カビテ州において洪水対策を実施することにより、産業集積地を中心とする同地域の洪水被害の軽減を図り、もって同地域の持続的・安定的な経済発展に寄与するものです。 【事業の目的】 本事業は、カビテ州において洪水対策を実施することにより、産業集積地を中心とする同地域の洪水被害の軽減を図り、もって同地域の持続的・安定的な経済発展に寄与するもの。 【事業内容】 1)サンファン分水路建設(約2.6km)・マリマンゴ分水路Ⅰ建設(約0.522km)(国際競争入札) 2)マリマンゴ分水路Ⅱ建設(約2.27km)・マリマンゴ排水路改修(約1.1km)、2河川改修(計6.2km)、移転地整備(国内競争入札) 3)コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、非構造物対策の計画策定・実施支援、環境管理・モニタリング、住民移転支援・モニタリング等)(ショートリスト方式)

パッシグ・マリキナ川河川改修事業(フェーズIV)(第二期)

フィリピンの首都マニラ市を中核としたマニラ首都圏は、約1,348万人が居住するフィリピンの政治、経済、文化の中心地ですが、沿岸低地地域のため台風の影響を受けやすく、同地域の経済・社会活動は洪水により深刻な影響を受けてきました。2024年7月にパッシグ・マリキナ川流域を含むマニラ首都圏全体を襲った大型台風・モンスーンでは、記録的な降雨が発生し、大規模な洪水・内水氾濫が発生した同流域の洪水対策は、今までにも増してフィリピン政府の重要かつ喫緊の課題となっています。 本事業は、フィリピンのマニラ首都圏において、パッシグ・マリキナ川の河川改修及び可動堰等の建設、並びに洪水に対する非構造物対策を実施することにより、マニラ首都圏中心部の洪水被害の軽減を図り、もって同地域の脆弱性の克服及び生活・生産基盤の安定に寄与するものです。 【事業の目的】 本事業は、フィリピンのマニラ首都圏において、パッシグ・マリキナ川の河川改修及び可動堰等の建設、並びに洪水に対する非構造物対策を実施することにより、マニラ首都圏中心部の洪水被害の軽減を図り、もって同地域の脆弱性の克服及び生活・生産基盤の安定に寄与するもの。 【事業内容】 1)マリキナ川下流からマリキナ橋までの護岸建設・改修及び浚渫・拡幅(約8.0km)(国際競争入札(タイド)) 2)可動堰(マンガハン堰1)1基建設(国際競争入札(タイド)) 3)マンガハン放水路内の逆流防止水門2門及び1橋(橋長約35m)の架け替え(国際競争入札(タイド)) 4)コンサルティング・サービス(詳細設計の確認、入札補助、施工監理、ハザードマップ作成等非構造物対策計画策定・実施支援、環境管理・モニタリング補助、住民移転支援・モニタリング、実施機関等への技能訓練等)(ショート・リスト方式)

アディスアベバにおける感染症治療専門病院整備計画

エチオピアでは、呼吸器感染症が死因の第3位に挙げられ、下痢性疾患等も含む感染症由来の疾患は死因全体の約4割を占め、感染症が依然として人々の生命を脅かしています。アディスアベバ市の国立セントピーターズ専門病院(SPSH)は、市内の公立三次医療施設9か所の中で唯一、エチオピア高等教育品質機構から多剤耐性結核について治療、教育、研究を行う病院として認証を得ており、保健省から感染症に係る中核的拠点と位置付けられる感染症専門のトップリファラル病院(国の拠点となる高次医療機関)です。しかし、病床と機材の不足のためにその役割を果たせていないのが現状です。また、人材育成の面でも、治療のための感染予防設備を備えた施設が不足していることから、治療用の施設・機材を活用する形での臨床実習が実施できておらず、実践力の十分な強化に至っていません。 本事業は、SPSHが国内トップリファラルの感染症専門病院としての役割を果たすべく、感染症治療及び研修に必要な施設・機材を整備するものです。 【事業の目的】 本事業は、アディスアベバ市内のSPSHにおいて、感染症診断・治療及び研修のための施設・機材を整備することにより、質の高い医療及び研修の提供が可能な体制強化を図り、もってエチオピアの保健システムの構築及び医療サービスの質の向上に寄与する。 【事業内容】 1)施設、機材等の内容 【施設】外来(感染症科)、一般感染症病床40床うち特別感染隔離病床2床(感染症集団発生時60床に拡張)、CT検査室、手術室等を含む。計約3,160m2。地上2階地下3階建。 【機材】CTスキャン、モバイルX線、人工呼吸器、超音波診断装置、除細動器等 2)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 詳細設計、入札補助、調達管理、施工監理、施設維持管理に係る技術支援等(特別感染症病室の維持管理、空調設備の維持管理、医療廃棄物処理、平時及び感染症集団発生時の施設運用方法の策定・実地トレーニング等)

scroll